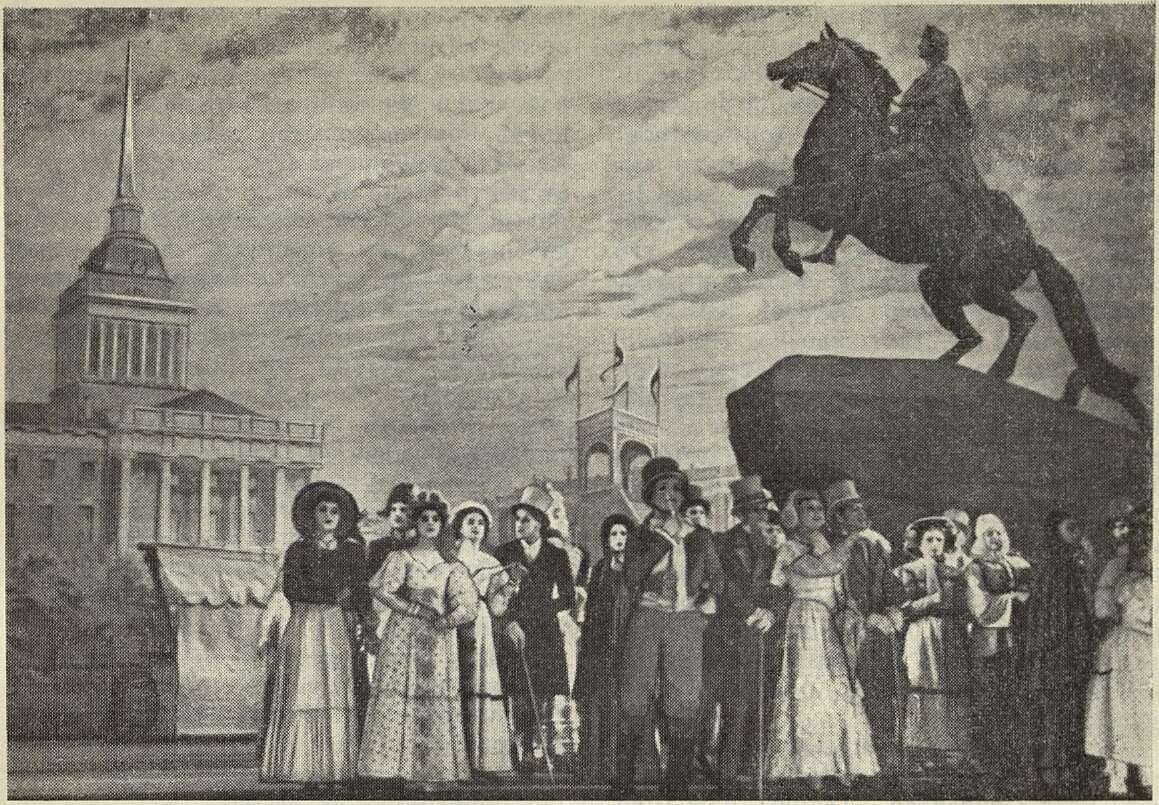

На Сенатской площади. Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова

Фото Гладштейна

многих миллионов простых людей, ответила на вопрос, поставленный поэтом в «Медном всаднике», и это, думается нам, должно было ощущаться в апофеозе пушкинского спектакля. Такое решение финала было бы тем более уместным, что эта идея явственно и четко ощущается в музыке. Когда в финальной картине балета звучит торжественный гимн великому городу, слушатель готов увидеть на сцене нечто близкое ему, родное по времени и духу. Музыка Глиэра как бы переносит повествование в наши дни, завершая действие жизнеутверждающим апофеозом нашей современности. Такое ощущение естественно возникает у слушателя, ибо «тема великого города» насыщена интонациями советской песенности. Она вполне современна по своему стилю, сочетающему активную поступь революционно-массовой песни с величавой напевностью русского славления.

Вызывая ясные ассоциации с настоящим, «тема великого города» отнюдь не является чужеродной среди других образов партитуры. Это характерно для всей музыки «Медного всадника». Вся партитура балета, включая и отдельные танцы, построенные на народных мелодиях (пляска во второй картине, танец матери Параши), и ведущие темы-характеристики, составляющие основу его музыкальной драматургии, по-русски напевна, выразительна, мелодически конкретна и образна. Ясность и пластическая рельефность музыкальных тем, реалистическое использование всех элементов музыкальной речи, — мелодии, ритма, гармонии, — естественность и выразительность оркестровки, полнозвучной и красочной, близки к классическим традициям русской музыки.

Это не те бледные создания эклектичного мышления, рабски повторяющие отдельные элементы классического стиля, которые у нас иной раз пытаются выдать за «продолжение» традиций русской музыки. Глиэр радует слушателя непосредственной, живой прелестью и грацией мелодических образов, самостоятельностью музыкальной концепции балета, высокой,

благородной простотой музыки. Повинуясь искреннему чувству и правдивому ощущению жизни, не пытаясь ошеломлять слушателя искусственной новизной средств, композитор создал монументальное симфоническое полотно, ясное по мысли и по форме.

Музыка балета не иллюстрирует действие, а объясняет его, наполняет его плотью и кровью, живой эмоциональностью и жизненностью образов. Композитор свободно сочетает сквозное симфоническое развитие, сложную систему лейтмотивов с законченными эпизодами, разнообразием танцовальных форм и жанров. Глиэр искусно вплетает в партитуру балета и классические адажио, и вариации (сцены Евгения и Параши), и бытовые танцы эпохи (вальс, полька, менуэт, контраданс), и русские народные пляски и хороводы. Вместе с тем композитор полностью отказывается от старых традиций «вставного» дивертисмента, отвлекающего аудиторию от основной идеи спектакля.

Каждый эпизод, каждый танец в балете драматургически оправданы, несут в себе образ, характер. Таковы, например, танцы во второй картине: русская плясовая с ее широкой напевностью и задорной игрой ритмов, танец голландских моряков — тяжелый, грузный, монотонный в своей неповоротливости, заключительная русская пляска с ее буйным разливом народного веселья. Танцы на Сенатской площади, марш проходящего полка, танец задумчивой девушки, танец трех озорных девушек и другие, вплетенные в действие балета, создают тот жанровопсихологический фон, на котором развивается драма Евгения и Параши.

Важное качество музыкальной драматургии балета — характерность основных образов и их последовательное развитие. Такова начальная «тема пустынных волн», носящая в прологе несколько иллюстративный характер, но достигающая большого симфонического раскрытия в картине наводнения. Такова вторая тема пролога — «тема Петра», воссоздающая величие и силу характера, активность и целеустремленность воли и ясность мысли царя-преобразователя. Широкое песенное изложение, мелодическая развернутость темы насыщены экспрессией русской напевности. Это тема великого человека, и русского человека прежде всего. «Тема Петра» затем звучит во всей своей полноте и в картине спуска корабля, и в картине ассамблеи. Позднее, когда развертывается повествование о Евгении и Параше, «тема Петра» уступает место «теме Медного всадника». Этот новый лейтобраз родственен «теме Петра», но звучит совсем по-иному — как грозный марш, воплощение роковой силы, преследующей Евгения. Таким образом композитор не отождествляет Медного всадника с Петром, хотя и отталкивается от его первоначальной темы. Как мы видим, именно музыкальная драматургия является ведущей в раскрытии основной философской идеи поэмы.

«Тема Медного всадника», многократно вплетаясь в музыку сцены Евгения и Параши, как бы ставит в зависимость их трагическую судьбу от образа «горделивого истукана».

Апогея своего развития «тема Всадника» достигает в момент, когда безумный Евгений восстает против «державца полумира»:

И во всю ночь, безумец бедный

Куда стопы не обращал,

За ним повсюду Всадник Медный

С тяжелым топотом скакал.

В последний раз она звучит патетически и грозно, когда изображается гибель Евгения, преследуемого страшным видением.

Рядом с трагической «темой Медного всадника» в музыке балета выразительно и поэтично раскрыта лирическая тема любви Евгения и Параши. Скромные мечтания бедного юноши о семейном счастье, правдиво, с едва уловимой, грустной иронией раскрытые Пушкиным, композитор передал в образах большой одухотворенности и поэтического обобщения. Именно эта сторона музыки, ее лиризм, особенно пленяет в музыке Глиэра, наполняет ее чистотой и свежестью юных чувств и тем самым приближает ее к восприятию советских людей — носителей самых светлых и целомудренных эмоций. Высокой поэзии простых чувств полны и сцена свидания влюбленных на Сенатской площади, и их сцена у домика Параши, и мечты Евгения о своей любимой в страшную ночь наводнения, и даже сцены его безумия, когда в потрясенном мозгу юноши возникают образы погибшей любви.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Неотложные задачи советской музыки 5

- Преодолеть до конца пережитки формалистического мышления 11

- Театр, отстающий от требований жизни 20

- Новый пушкинский балет 28

- О некоторых проблемах развития братских музыкальных культур 37

- Против невнимания к запросам масс 42

- За отличную советскую музыку быта 43

- Передаем легкую музыку 45

- Когда же появится оркестротека? 49

- Письма В. В. Стасова к С. Н. Кругликову 50

- Иоганн Штраус 54

- Хоровое творчество Эмиля Мелнгайлиса 60

- Киргизия — страна песен 62

- Белорусский народный оркестр 67

- Очерки музыкального быта Сормова. Очерк 2 71

- Полновский колхозный хор 76

- Н. М. Данилин — выдающийся русский хоровой дирижер 78

- Галина Баринова 80

- О детском хоровом пении 83

- Энтузиаст русских народных оркестров 87

- Молодые скрипачи 89

- «Садко» на сцене Большого театра 92

- Два «Садко» (1901−1949) 99

- Пушкинский спектакль в оперетте 100

- Новые оперы свердловских композиторов 101

- Квартет им. Н. А. Римского-Корсакова 103

- По страницам печати 106

- Хроника 111

- В несколько строк 115