Сцена Параши и Евгения (Р. Стручкова и А. Ермолаев). Большой театр, 1949

Фото А. Цармана

Так начинается балет. В полумраке, над угрюмо бегущими волнами перед зрителями возникает фигура Петра. Оглядев пустынный берег, Петр утверждающим жестом выражает свой смелый замысел:

Отсель грозить мы будем шведу.

Здесь будет город заложен

На зло надменному соседу...

Вторая картина пролога рисует осуществление идеи Петра. На берегу Невы горделиво высятся русские военные суда. Новый корабль готов к спуску. Прибывает голландское судно; иноземные моряки с восхищением и изумлением взирают на строящийся Петербург, олицетворяющий собою новую Россию. Петр рубит канат, и новый корабль торжественно спускается в Неву. Картина завершается веселым массовым русским плясом.

Третья картина — ассамблея в летнем дворце Петра. Среди царских гостей зритель узнает «арапа Петра Великого» — Ибрагима, иноземных послов, заискивающих перед русским царем. Петр запросто разговаривает с корабельными мастерами, осматривает модель новой пушки, поощряет старательных и негодует на нерадивых. Когда гости расходятся, Петр возвращается к плану строящейся русской столицы. Вырастает грандиозная панорама будущего Петербурга:

Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо как Россия...

Две последние картины пролога, несомненно, должны были показать образ Петра значительно более действенно, в более ответственные моменты русской истории.

В либретто Петру отведена почти исключительно декоративная роль, отчего его образ значительно утрачивает в своей исторической верности.

Неудачное решение этих картин в либретто ослабило и внутреннюю связь между прологом и личной драмой Евгения, историей его любви к Параше, составляющую сюжетную основу спектакля. Но этот пробел во многом восполняют музыкальная драматургия и режиссерская партитура спектакля.

Первое действие рисует Петербург летом 1824 года:

Прошло сто лет, и юный град,

Полнощных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат

Вознесся пышно, горделиво.

На Сенатской площади, у бронзового памятника Петру, веселится столичный люд. Сюда приходит Евгений для свидания с Парашей. Лирическая встреча влюбленных и их нежное расставание завершают действие.

Дворик возле дома Параши, под ивой, «почти у самого залива», изображен во втором акте. Параша резвится с подругами. Снова свидание с Евгением и мечты о светлом будущем. Непогода заставляет Евгения проститься с любимой.

Третье и четвертое действия балета, следуя за текстом Пушкина, раскрывают содержание поэмы, вплоть до трагической развязки — гибели Евгения.

Здесь спектакль поднимается до уровня подлинной хореографической драмы. Однако сценическое решение апофеоза противоречит пушкинскому замыслу.

Торжественный финал спектакля возвращает зрителя к образам старого Петербурга, в облике которого олицетворены силы самодержавной государственности. Этого в поэме нет. Пушкин, воспев в начале поэмы Петра и его творения, затем уже не возвращается к гимническому тону. И Евгения поэт сталкивает не с Петром, а с его изваянием, «горделивым истуканом», «кумиром на бронзовом коне». Медный всадник олицетворяет не столько самого Петра, как великую историческую личность, а — в его образе — идею дворянско-крепостнического государства, его бездушную и роковую для человека силу. В поэме сказывается характерное для реалистического понимания Пушкиным истории — его двойственное отношение к Петру. Он преклонялся перед ним, как перед великим преобразователем, но в то же время видел в нем «самовластного помещика» («История Петра»), представителя феодально-крепостнического строя, направленного на угнетение и подавление многих миллионов простых людей. Поэт ставит вопрос о несовместимости этих двух начал, как трагическом, неразрешимом противоречии эпохи.

Только советская эпоха, слившая воедино интересы государства с интересами

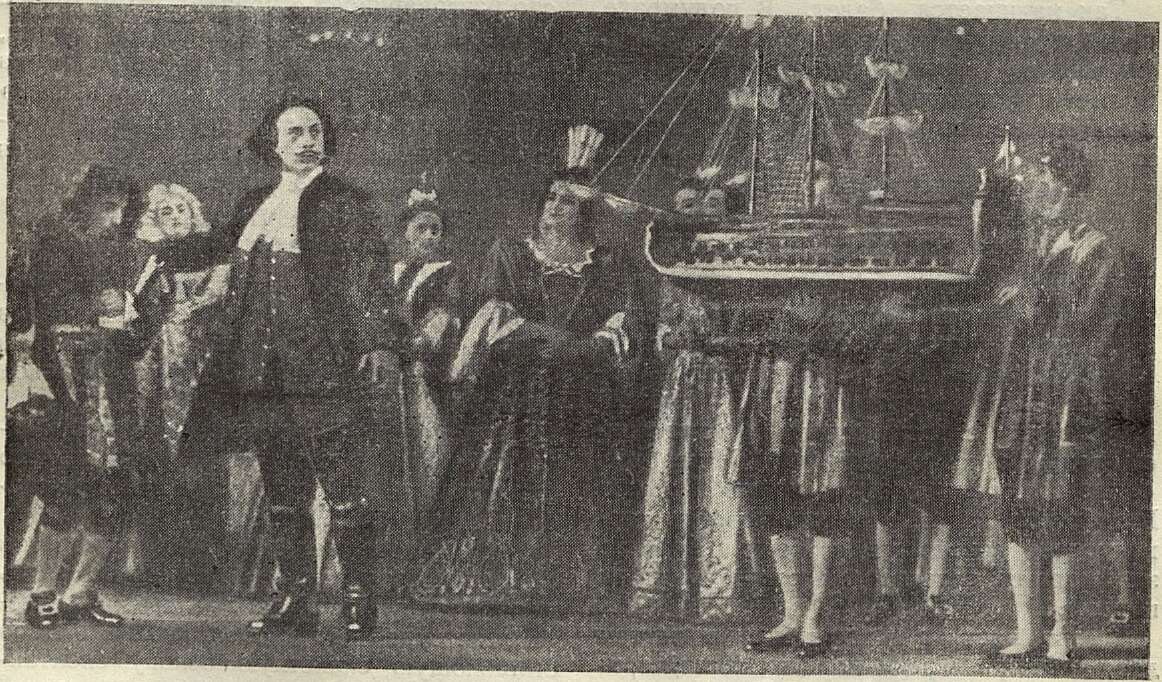

Ассамблея. Петр I — А. Томский. Большой театр. 1949

Фото А. Цармана

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Неотложные задачи советской музыки 5

- Преодолеть до конца пережитки формалистического мышления 11

- Театр, отстающий от требований жизни 20

- Новый пушкинский балет 28

- О некоторых проблемах развития братских музыкальных культур 37

- Против невнимания к запросам масс 42

- За отличную советскую музыку быта 43

- Передаем легкую музыку 45

- Когда же появится оркестротека? 49

- Письма В. В. Стасова к С. Н. Кругликову 50

- Иоганн Штраус 54

- Хоровое творчество Эмиля Мелнгайлиса 60

- Киргизия — страна песен 62

- Белорусский народный оркестр 67

- Очерки музыкального быта Сормова. Очерк 2 71

- Полновский колхозный хор 76

- Н. М. Данилин — выдающийся русский хоровой дирижер 78

- Галина Баринова 80

- О детском хоровом пении 83

- Энтузиаст русских народных оркестров 87

- Молодые скрипачи 89

- «Садко» на сцене Большого театра 92

- Два «Садко» (1901−1949) 99

- Пушкинский спектакль в оперетте 100

- Новые оперы свердловских композиторов 101

- Квартет им. Н. А. Римского-Корсакова 103

- По страницам печати 106

- Хроника 111

- В несколько строк 115