коплесканиям не было конца. Арию в третьем действии "Не о том скорблю, подруженьки" г-жа Александрова принуждена была пропеть 2 раза, после чего ей поднесены были драгоценный подарок, огромный венок и несколько букетов»1.

Но опера имела не только политический резонанс. Чехи по достоинству оценили гений Глинки и признали его основоположником славянской музыки. «Глинка, — читаем мы, — первый попытался живо и полно выразить дух славянский, который до того времени еще не находил себе в музыке полного выражения; он первый сделал удачный шаг к тому, чтобы дух славянский, хранящий в себе нечаемую мощь непробужденных еще, непознанных сил, сделался наконец самобытным деятелем на поприще музыкального искусства... Глинка первый вступил на новую самостоятельную дорогу, сознав в себе довольно силы, чтобы итти прямо вперед, по смело им открытому пути»2.

Чехи отметили гениальность Глинки, богатство его фантазии, которая «постоянно развивается в самых разнообразных сочетаниях на почве народной и создает самые тонкие и самые разнообразные красоты»3. Особый восторг вызвали хоры, которые «производят необыкновенное впечатление» и которым опера обязана «наибольшей долей успеха своего»4.

Подчеркивая, что «Иван Сусанин» стоит выше всех выдающихся созданий славянской музыки, газета «Народни листы» писала: «Это первое произведение Глинки, где ему удалось приблизиться к его идеалу славянской музыки. Опера "Жизнь за царя" представляет тот важный момент в истории славянской музыки, что чистославянское воззрение в области драматической впервые выступает вполне самостоятельно и усстановляет на все времена твердые основания для славянской оперы». «Это произведение сделало Глинку великим основателем славянской оперы, доказавшим, что славяне имеют свою собственную музыкальную речь и что им незачем говорить языком чужим»5.

Чехи поняли, что развитие их культуры должно быть в общей связи с культурой других славянских народов. «Блестящий успех оперы Глинки в Праге указывает управлению театра на тот путь, по которому оно должно следовать, чтобы удовлетворить народной задаче. Мы нисколько не вооружаемся против постановки замечательных произведений чужих народов: но до сих пор нас так долго и так много угощали чужеземщиной, что можно, кажется, попросить отдыха, и попробовать добыть новых сил из богатых созданий родной нашей славянской музы: она и так уже слишком оставалась нам чужою...»6.

Успеху оперы в значительной степени содействовало исполнение роли Ивана Сусанина О. О. Палечеком (1842– 1913). «Он меня восхитил своим талантом»7, — пишет Балакирев Л. И. Шестаковой после выступления Палечека в «Проданной невесте». А в письме от 9/21 января 1867 года Людмила Ивановна отвечала Балакиреву: «И я видела в Праге "Проданную невесту" и Палечек меня поразил, в самом деле это молодой Петров наш; он талантлив удивительно»8.

Палечек же настолько пленился музыкой Глинки, что на всю жизнь стал горячим поклонником не только автора «Сусанина», но и всей русской музыки, для лучшего понимания которой он принялся за изучение культуры русского народа, его языка, быта, нравов и обычаев.

По совету Балакирева, Палечек переехал в Петербург, где с успехом пел на сцене Мариинского театра, а вскоре вступил в нем в должность сценического руководителя, которую занимал до конца жизни.

Успехом пользовалась также певица Эренберг, исполнительница роли Антониды.

В корреспонденции из Краледвора, помещенной в «Русском инвалиде», дано описание пражской постановки «Ивана Сусанина». Оформление спектакля, по словам корреспондента, «великолепно, декорации замечательны», но отмечается отклонение от исторической верности. «...Хор певиц, уходивший со сцены и возвращавшийся на нее, изображавший русских девушек, — не поедставлял ничего старинно-русского в одежде. Если бы во времена Сусанина в нынешней Костромской губернии одевались так, то Петру после было бы гораздо меньше дела по перекройке русского платья»9.

Любопытно также в этом отношении письмо Балакирева, писавшего Л. И. Шестаковой: «...Поднимается занавес и — о ужас, что за костюмы, на мужиков надеты какие-то кивера и пальто с белыми пуговицами, но зато с бородами, только не русскими... Антонида одета в каком-то халатике с отложным воротником и с польской шапкой на голове... Собинин одет итальянским бандитом... В последнем акте — ожидал новый сюрприз... Устроено было торжественное шествие коронации царя Михаила. Сначала шли венецианские мужи из совета 10-ти, потом дожи, далее французские трубадуры и, наконец, под балдахином, несомым немецкими пажами, шел царь, раскланиваясь народу»10.

После окончания войны, в октябре 1866 года, Л. И. Шестакова выехала в Прагу, где договорилась с дирекцией чешского театра относительно постановки второй оперы Глинки — «Руслан и Людмила». Убедившись в несовершенствах постановки «Ивана Сусанина», Л. И. Шестакова помогает исправить некоторые недостатки в оформлении спектакля. Она посылает в Прагу фотографии костюмов и рисунки декораций этой оперы, изданные Бредовым. Л. И. Шестакова приходит к выводу, что было бы лучше всего, если бы втопая опера оформлялась русскими художниками. Тогда же возник вопрос о следующей поездке Балакирева в Прагу. В конце декабря 1866 года он был уже там. Балакиреву пришлось преодолеть немало трудностей, на которые он жаловался своим друзьям в Петербурге. Однако со свойственным ему упорством он постепенно поеодолевает все препятствия. «Погодите, надеюсь, скоро пойдут и хорошие известия. Надоб-

_________

1 «Антракт», 1867, № 31, стр. 8.

2 В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. III, стр. 213.

3 Там же, стр. 242.

4 Там же, стр. 242–243.

5 Там же, стр. 241–243.

6 Там же, стр. 242.

7 Г. Тимофеев, М. А. Балакирев в Праге. «Современный мир», 1911, № 6, стр. 158.

8 Там же, стр. 165.

9 «Русский инвалид», 1867, № 210. 1 августа.

10 Письма Балакирева к Л. И. Шестаковой. «Музыкальная Старина», вып. 5–6, стр. 144.

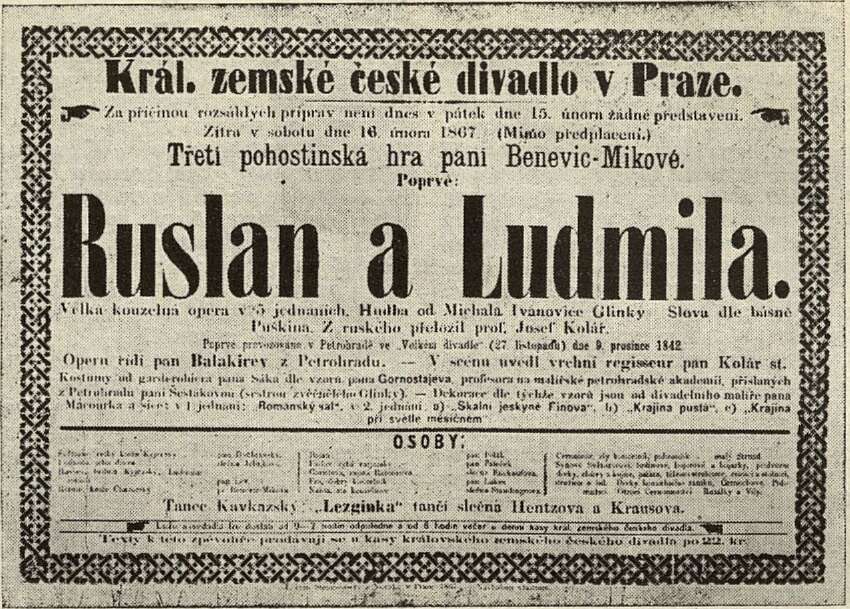

Афиша первого представления в Праге оперы Глинки «Руслан и Людмила»

но прошибить стену, хоть лбом, а я столь упрям, что добьюсь своего»1, — пишет он Ц. Кюи.

Исполнителю Руслана (Лев) его партия понравилась, по словам Балакирева, «необыкновенно». — У него, — сообщал Балакирев Шестаковой, — «недавно родился сын, и он, несмотря на протест ксендза, окрестил его Русланом».

Свои восторги по поводу прекрасных исполнителей Балакирев неизменно выражает в своих письмах: «Солисты — просто молодцы», — пишет он Кюи.

«Солисты, — сообщал он Шестаковой, — радуют меня: они внимательны, старательны и артисты в душе. Сам я, хотя утомляюсь ежедневными спевками, но зато много и приятного. Во-первых, приятно с такими артистами иметь дело; во-вторых, я погрузился в самую глубь музыки Глинки...»

«Но что за опера!! — пишет он Кюи. — Обыкновенно к вещи, которую разучиваешь, как-то притупляешься, а тут наоборот. Я просто делаюсь до безумия влюблен в эту музыку. Когда бы Вы слышали общее впечатление 1-го акта с полной интродукцией, с полным финалом (из интродукции выпущена только 2-я песнь Баяна, развитие же осталось неприкосновенным, хор Леля идет весь, равно как и хор, следующий за adagio canon). Впечатление изумительно грандиозное... Последний квартет (C-dur) изумляет артистов своей непорочной девственной красотой, и мне он стал вдвое милее. Это не просто красивый ансамбль, в нем сидит многое, чего сразу не видать. 4-й акт удивительно выигрывает от хора «Погибнет», который идет почти весь. Я придумал, как сделать его сценичным, а лезгинка с глинковским окончанием — необычайная сила»2.

Успеху оперы должно было содействовать прекрасное художественное оформление спектакля. Эскизы декорации были превосходно сделаны академиком И. И. Горностаевым, знатоком древнерусского искусства. Стасов подробно описывает декоративное оформление оперы, производившее «чудное впечатление седой русской древности... древне-русские орнаменты, испещренные яркими красками... ослепительно роскошные палаты фантастической архитектуры... во дворце волшебницы Наины...»3.

Успех «Руслана и Людмилы» превзошел все ожидания. Опера была принята публикой и критикой с необычайным восторгом.

В письме к Л. И. Шестаковой от 6 февраля 1867 года Балакирев пишет: «Руслан» наконец дан и принят с таким энтузиазмом, какого еще здесь и не запомнят... Подняли занавес, и я сам был изумлен: предо мною русские костюмы и декорации, сделанные весьма недурно; началась интродукция. Баян недурно пел, хор дружно подхватил «Мир и блаженство», прошло все хорошо, опять аплодисменты, затем ария Людмилы вызвала опять рукоплескания (Блинкова пела ее очень мило и в надлежащем тоне G-dur). Квинтет опять вызвал рукоплескания и очень сильные, а внезапное оцепенение и эффектный финал так подействовали на публику, что она рассвирепела. Тут и меня вызывали, и артистов»4.

_________

1 Г. Тимофеев, М. А. Балакирев в Праге. «Современный мир», 1911, кн. 6, стр. 182.

2 Там же, стр. 182.

3 В. В. Стасов, Собрание сочинений, т. III, стр. 204.

4 Г. Тимофеев, М. А. Балакирев в Праге. «Современный мир», 1911, кн. 6, стр. 184.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 7

- Славянская музыкальная культура 9

- Лирика Пушкина и пути русского романса 13

- Смотр творчества композиторов Ленинграда 20

- Армия ждет новых боевых песен 25

- За творческую связь с исполнителями 29

- Против ремесленничества в песенной поэзии 32

- На пути к демократизации камерного жанра 37

- «Посвящается советской молодежи...» 43

- Эстетика Шопена 47

- В гостях у Алексея Максимовича Горького 55

- Воспоминания о «Проколле» 60

- Забытое интервью с П. И. Чайковским 65

- «Вагнер и его музыка» — неизвестная заметка П. И. Чайковского 68

- Мои воспоминания о Чайковском 69

- Оперы Глинки в Праге 75

- За русскую хоровую советскую песню 81

- Новые народные песни Грузии 83

- Певец-трибун 86

- Венгерские артисты в Москве 89

- Выставка «Пушкин и музыка» 92

- Пушкинская выставка библиотеки Московской консерватории 93

- О музыкальной промышленности РСФСР 94

- Хроника 96

- В несколько строк 99

- «Пражская весна» 1949 года 102

- Песни моего народа 108

- Польский музыкальный журнал «Ruch muzyczny» 113

- Нотография и библиография 116