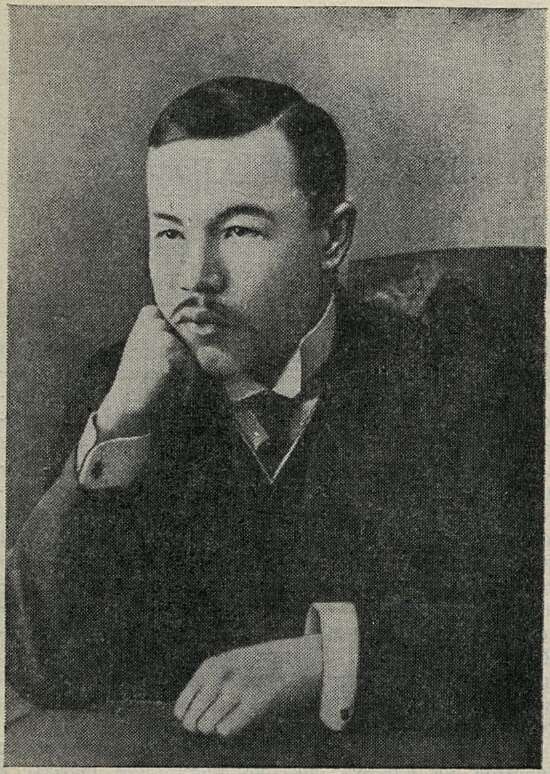

Первый марийский композитор И. С. Палантай1

Я. Эшпай

Первый марийский композитор, сыгравший огромную роль в деле развития марийской хоровой культуры, — Иван Степанович Ключников (Палантай — по отцовской линии и Эшпай — по материнской) родился 11 апрели 1886 года в деревне Кокшамары, Посадско-Сотниковской волости, Чебоксарского уезда, Казанской губернии (по современному административному делению — Звениговского района, Марийской автономной республики). Родители его, многодетные крестьяне-марийцы, намеревались отдать Ивана в школу для получения звания учителя. Мать Палантая обладала хорошей музыкальностью, играла на гуслях; от нее он унаследовал способности к музыке. Братья его матери, Андрей и Игнатий, приезжая на праздники домой, также играли на гуслях и на гармониках. А дядя Палантая, учитель Уфимского двухклассного инородческого училища, Иван Павлович Ишпайкин (Эшпай), хорошо играл на скрипке, как и его двоюродный брат, преподаватель Бирской учительской школы, Николай Матвеевич Орлов.

Ваня Палантай всегда умел наладить всякие игры и особенно хоровое пение. По летам в деревне Кокшамары нас собиралась целая капелла. Устраивали пикники и прогулки на приволжские луга или плыли на лодках по Кокшаге вверх, в леса. Так проводили время до конца июня, а затем все участвовали в полевых работах. Осенью разъезжались по своим семинариям, а учителя по школам. Мы с Ваней оставались в деревне, ходили в лес за грибами и там срезали дягиль-траву, из трубки которой вырезали дудку — «шиалтыш» и наигрывали марийские песенки.

Восьми-девятилетним мальчиком Палантай играл на девичьих вечерах, так называемых «удыр сыра», на гармошке. В школу он поступил семилетним мальчиком и учился очень хорошо. С первого же класса он пел в хоре.

По окончании школы Палантай остался в ней для подготовки в семинарию. Дядя взял Ваню в Уфу, где сам он работал учителем в двухклассном черемисском училище. Палантая приняли в интернат, как способного мальчика из бедной семьи. И здесь он выделился своей музыкальностью. Дядя обучал его игре на скрипке и часто вместо себя оставлял управлять школьным хором. По окончании уфимского двухклассного училища, Палантай вернулся к себе домой в деревню Кокшамары (в 1904 году). С помощью местной учительницы он стал готовиться к экзаменам на звание учителя начальной школы, а также организовал хор в соседнем селе, Кокша иском, где его отец был церковным сторожем. С этим хором Ваня выступал и на вечерах, устраиваемых в школе; на эти вечера приезжали даже из соседних сел и из города Мариинский посад.

Весной 1905 года Палантай отлично выдержал экзамен на. звание учителя начальной школы и поступил в регентские классы при Казанском музыкальном училище Русского музыкального общества. В Казани он оказался без всяких средств к существованию. По рекомендации директора музыкального училища Р. А. Гуммарта, также обратившего внимание на большую музыкальную одаренность Палантая, он поступил помощником делопроизводителя в канцелярию Казанской духовной семинарии, где ему отвели уголок для ночлега. Делопроизводителем был Алексей Прокопьевич Смирнов, член РСДРП, очень хорошо относившийся к юноше. Он привлек Палантая в казанскую организацию РСДРП, где тот активно работал как пропагандист и организатор революционных кружков среди учащейся молодежи Казани. Летом, на родине, он вел пропаганду среди крестьян и рабочих, призывая к борьбе с царизмом и капиталистами-лесопромышленниками, у которых крестьяне деревни Кокшамары работали за гроши бурлаками на Кокшаге и на Волге. От зари до зари, стоя по пояс в воде, грузили они лес на Волге или гнали его сплавом по Большой и Малой Кокшаге. Хлеба никогда не было вдоволь, народ не видел просвета от нужды.

6 августа 1906 года в деревне Кокшамары была организована большая демонстрация крестьян и устроен митинг на лесной поляне, на левом берегу Волги. На митинг собралось много

_________

1 Настоящий очерк является частью книги, написанной по заданию Марийского научно-исследовательского института в связи с 60-летием со дня рождения и 20-летием со дня смерти И. С. Палантая.

народа из окрестных деревень и сел. Выступали с революционными призывами ораторы, приехавшие с Палантаем из казанской организации РСДРП. О митинге узнали царские полицейские и казаки, пытавшиеся разогнать «незаконное собрание». Но им не удалось арестовать ни одного активиста. Особенно усердно разыскивали они Палантая и учителя Орлова. Палантай с товарищами ночью сели на пароход и благополучно возвратились в Казань. Но осенью царские власти все же арестовали Палантая, а затем административным порядком, без суда, выслали в г. Вельск. Вологодской губернии. В ссылке Палантай занялся своим любимым делом — организовал из ссыльных и местных любителей хор. В местной газете неоднократно отмечались его выступления с хором.

По окончании срока ссылки он вновь поступил в Казани на регентские курсы для продолжения своего музыкального образования.

Весной 1909 года Палантай окончил курсы, получив право быть регентом и учителем пения в средней школе. Но он долго не мог устроиться на работу, как «политически неблагонадежный». Только к концу года он получил приглашение на частную работу в Усолье-на-Каме — регентом заводской церкви, а в 1911 году был переведен на Урал на Лысьвенский завод — счетоводом в контору и регентом хора вновь открытого собора. В 1914 году Палантай получает годовой отпуск и едет в Петроград, где оканчивает регентские курсы у С. В. Смоленского при Придворной певческой капелле, работает с хором на заводе, организуя тематические концерты из произведений русских классиков.

В 1917 году, после Февральской революции, Палантай вступает в ряды коммунистической партии, избирается в заводской комитет и продолжает музыкальную работу.

В годы гражданской войны Палантай работает в Вятке музыкальным инструктором Губоно, а затем в городе Красно, кокшайоке, ныне Йошкар-Ола, центре республики; в учительской семинарии читает лекции по методике пения в школах и организует из курсантов хоры, разучивая с ними марийские песни в своей обработке.

Здесь же он начинает работу по записи марийских народных песен различных районов области. Первый сборник под редакцией В. М. Васильева — «Марий муро» («Марийские песни»), изданный в Казани в 1919 году, уже включает ряд песен, записанных И. С. Палантаем. В 1920 году организуется экспедиция по собиранию и записи песен горных мари в составе И. С. Палантая, Я. А. Эшпая и В. М. Васильева. Экспедицией записано более ста песен; результатом ее явился второй сборник «Марий муро»,’ также под редакцией Васильева, изданный в 1923 году Центриздатом в Москве.

В 1921 году, когда начала существовать Марийская автономная область, Палантай специально подготовил к этой дате большой хор и написал ряд песен. На торжественном вечере марийский народ впервые услышал свои родные песни в хоровом исполнении.

С этих пор, наряду с хором Педтехникума, начинает выступать советский хор, руководимый И. С. Палантаем. Осенью 1923 года хор Палантая был приглашен в Москву, на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку, для участия в первой олимпиаде хоров Советской России.

По дороге из Нижнего-Новгорода (ныне Горького) в Москву на больших станциях вагон, где ехал хор, превращался в концертную эстраду; хор пел много песен — и марийских и русских. Особенный успех имела песня о Степане Разине — «Как на утренней заре, вдоль по Каме, по реке»; постоянным успехом пользовались и шуточные марийские песни: «Иктыт коктыт», «Сынцат соты» («Раз и два», «Светлые твои глаза»).

На выставке хор получил вторую премию (первая была присуждена хору Пятницкого). Сам Митрофан Ефимович .Пятницкий восторженно отзывался о марийском хоре и его руководителе Палантае.

Исполнение хора, а также песни и обработки Палантая получили высокую оценку и со стороны Этнографической секции Государственного института музыкальной науки (ГИМН), в частности, А. Д. Кастальского. Ряд песен был записан на фонографические валики и на граммпластиики. В 1924 году осенью Палантай, по предложе

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- За будущее советской музыки! 3

- Творческий путь Д. Шостаковича 8

- Как народ слагает песню 20

- Четвертый квартет Глиэра 28

- О военно-маршевой музыке 30

- За дальнейший подъем национальных музыкальных культур 36

- Первый марийский композитор И. С. Палантай 43

- Искусство «узляу» у башкир 48

- Из переписки Н. А. Римского-Корсакова 52

- Замечательная русская певица 59

- О всеобщем музыкальном образовании 61

- Музыкальное воспитание в общеобразовательной школе 62

- Система музыкального образования нуждается в реформе 64

- Заметки о музыкально-теоретическом образовании 66

- Мои исполнительские и педагогические принципы 70

- Памяти В. В. Пухальского 77

- Всеармейское совещание художественных руководителей ансамблей песни и пляски Советской Армии и Военно-Морского Флота 79

- Советский музыкальный театр и современность 82

- О советской промышленности музыкальных инструментов 86

- Шаржи 89

- По страницам печати 92

- Хроника 98

- Нотографические заметки 107

- Брусиловский Е. — Казахская комсомольская 110

- Лукин Ф. — Счастливая дружба 113