лен на героизирование образа Катерины, представленной как несчастная жертва, взывающая к нашему состраданию и жалости.

Апофеоз этой линии трактовки образа Катерины — в 4-м акте. Исходя не столько от музыки, в которой слышна бесконечная усталость и нравственная опустошенность физически и морально надломленного человека, сколько от резонерски декламирующего текста («тяжело после перин пуховых» и т. д.), Катерина-актриса подчеркивает эту гуманистическую проповедь о страданиях каторжницы превосходным скандированием фразы и христиански покорной интонацией. Животный акт мести над соперницей в конце этого же действия положительно не увязывается с создаваемым на сцене образом. Раздвоенность слов и поступков принимает чудовищный характер. Вызывающий недоумение образ «интеллигентной женщины», падающей в обморок от отражения оконной рамы и дерева в зеркале — ничто в сравнении с христиански смирившейся мученицей и страдалицей, которая вскоре на наших глазах тигрицей подкрадывается к Сонетке и бросается со своей жертвой в реку.

Следует сказать, что с этой точки зрения, требующей единства образа, мне представляется исполнение артистки Лещинской более приближающимся к объективному смыслу повести. Купчиха — темная хищница, женщина-самка — не идеализируется Лещинской в той мере, в какой это делает Тулубьева, но все же и эта артистка работает в задуманном режиссером плане. План же этот — ошибочен.

Я уже указывал в специальной статье, посвященной разбору музыки «Леди Макбет Мценского уезда»1, на непреодоленный Шостаковичем гуманизм в трактовке центрального персонажа оперы, что привело талантливого композитора к ошибочной установке: дать Катерину как социально полноценную героиню, в то время как она, несомненно, не является и не может являться таковой в глазах критически мыслящего зрителя и слушателя. Задачей режиссера, на мой взгляд, было внести необходимый критический корректив в композиторский замысел. Это следовало сделать путем умелого и гибкого использования той эмоциональной линии образа Катерины, которая у Шостаковича далеко не всегда социально заострена и оставляет огромные возможности для той или иной режиссерской трактовки. Таков эмоциональный план «монологов» купчихи в 1-й и 2-й картинах; лирика любовного причитания в 3-й картрне, образ Катерины в сцене с Сергеем в 5-й картине, где мрачный, энергичный характер Катерины чрезвычайно четко дан во всей эмоциональной линии ее мелоса (316–323 партитуры).

Вообще надо сказать, что музыка Шостаковича при всей своей сугубой театральности, изобразительности и четкой проработке мимических и пластических деталей не только не ослабила, а, напротив, чрезвычайно усилила режиссерские возможности, предоставив ряд сцен буквально инициативе режиссера (особенно сцена свадьбы, где драматургический контекст музыки оставляет полный простор для различных трактовок). Натуралистическое звукописательство, выпуклая зарисовка «обрядностей» быта, «комикование» и гротесковое изображение его отрицательных сторон, у Шостаковича сплошь и рядом соединяются с ослабленным пульсом драматургического обобщения. Последнее нередко является результатом соединения целого ряда талантливо найденных бытовых штрихов и характеристик и в значительной мере является продуктом тех потенциальных сил, которые только угадываются за калейдоскопом звонких и острых звуковых набросков, но почти не выступают непосредственно как организующий слушателя музыкально-драматургический фактор. В этих условиях естественно проблема трактовки образа становится основной задачей режиссера, перед которым открыты, повторяем, богатейшие возможности социально острого раскрытия дремлющих и не обнаруженных музыкой оперы реальных действующих сил исторической действительности.

Вот почему я особенно намерен спорить с теми, кто утверждает путь слепого следования режиссера за композитором, путь, являющийся фактически путем дальнейшего углубления тех ошибок, которые имеются в мировоззренческом плане оперы. Театр может и должен исправлять композитора. Это не значит, что театр должен делать все непременно «наоборот» или стремиться к «стилистическим ножницам» между сценой и музыкой. Это значит, что театр должен уметь почувствовать ту правду, которая скрыта в самой отражаемой в данном музыкальном произведении действительности и, оставаясь на почве этой действительности, умело исправить (во всяком случае ослабить и парализовать) ту фальшь, которая была допущена композитором. В данном случае театр, блестяще выполнив задачи ювелирной шлифовки натуралистических бытовых эпизодов оперы, не внес, однако, в постановку верного критицизма в отношении тех отступлений от исторической правды, которые были заложены в недостаточно критическом использовании Шостаковичем-Прейсом лесковской фабулы. Тонко завуалированная христианская мораль лесковского рассказа — «не так живи, как хочется, а так, как бог велит» —

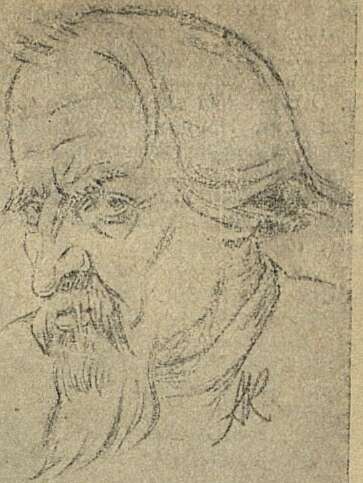

Борис Тимофеевич — арт. Кандалаки.

__________

1 См. «Сов. муз.» за 1933 г., № 6.

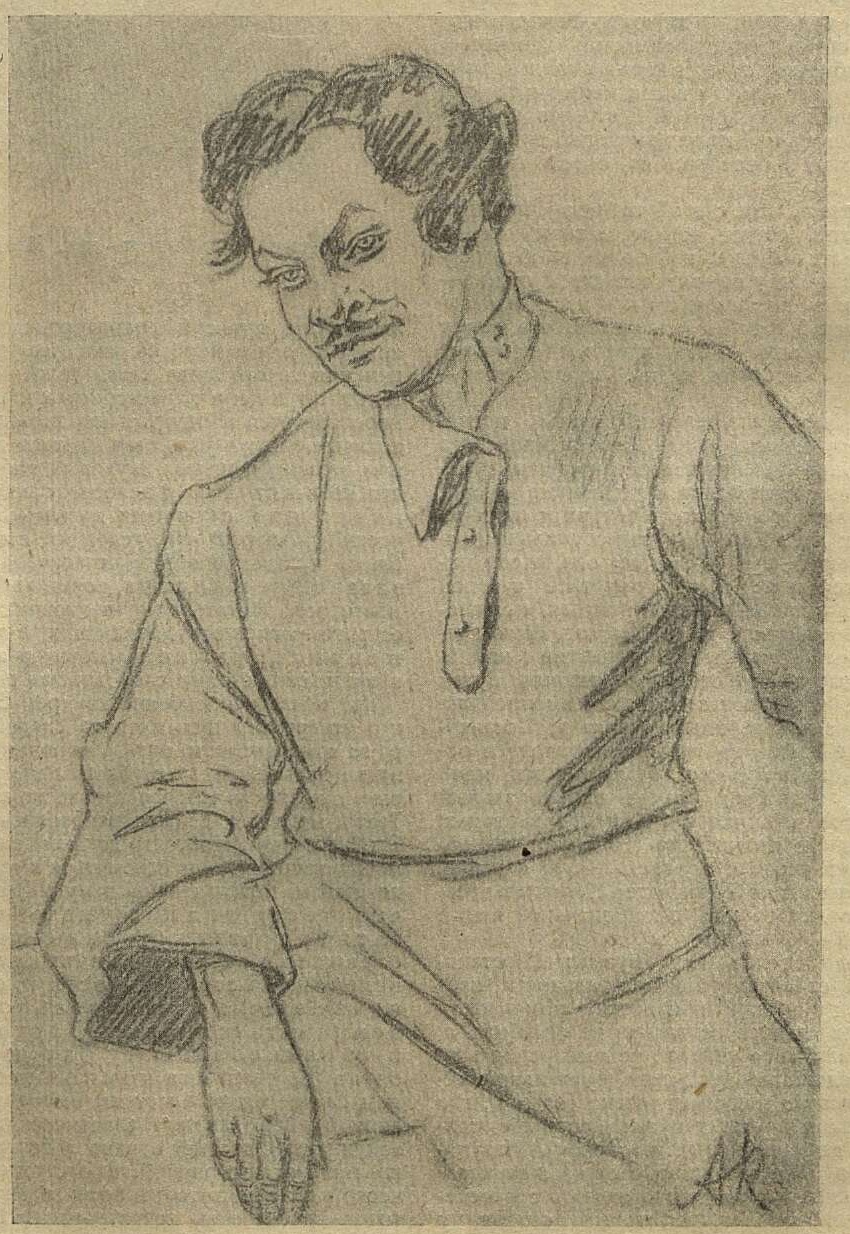

Сергей — арт. Остроумов.

оказалась сильнее и композитора, и постановщика. Понятное в устах гуманиста желание «спасти» во что бы то ни стало Катерину Измайлову — жертву обстоятельств — от сурового общественного приговора отнюдь не спасает спектакль от ненужной фальши. Отсюда ряд сценически слабых, невыразительных мест. Например, весь эпизод приезда и убийства мужа не имеет под собой верной драматургической основы и естественно оказался бледным и слабым по мизансценам. Мрачный «макбетовский» эпизод убийства был лишен своей трагической силы и расплылся в рыхлых мелодраматических контурах. И не «слабое сердце» Катерины Измайловой, а слабую мизансцену — вот что мы получили в итоге. Примеры эти легко можно было бы умножить.

Я убежден, что ошибку, допущенную театром, можно исправить. Отказазшись от бесплодного и совершенно никому не нужного гуманизма, театр может дать крепкий, жизненный, правдивый спектакль.

А. Острецов

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- За высокое качество советской музыкальной критики 5

- За большевистскую самокритику на музыкальном фронте 8

- О творчестве Л. А. Половинкина 15

- Певец рабочего класса. Памяти А. А. Давиденко 28

- «Катерина Измайлова» в театре им. В. И. Немировича-Данченко 33

- О театральной музыке 37

- Музыкальная работа в клубе КОР 39

- Конференция по летней работе ЦПКиО им. Горького 40

- Конференции журнала "Советская музыка" 41

- К вопросу об организации массового производства национальных музыкальных инструментов 45

- Ленинградский Союз советских композиторов 52

- К реорганизации Отдела нот Ленинградской государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина 52

- П. К. Луценко 53

- Хроника музыкальной жизни Украины 54

- Узбекская опера 54

- Сессия музыкальной критики в Москве 54

- В Ассоциации камерной музыки 54

- Юбилей С. М. Козолупова 55

- К юбилею Е. А. Бекман-Щербины 55

- Турецкая музыка 56

- Советская музыка за рубежом 65

- Образец белоэмигрантского тупоумия 68

- США 68

- Франция 69

- Бельгия 70

- Италия 70

- Германия 70

- Некрологи 71

- К вопросу о профессиональных заболеваниях скрипачей и виолончелистов 72

- О стабильном учебнике (школе) для смычковых инструментов 78

- О некоторых сдвигах в научном обосновании вокальной методики 80

- Е. Вилковир и Н. Иванов-Радкевич. Общие основы инструментовки для духового оркестра 84

- П. Берлинский. Монгольский певец и музыкант Ульдзуй-Лубсан-Хурчи 85

- Первый концерт Бетховена для скрипки (C-dur) 87