Глубина и содержательность музыки придают первой части симфонии особую значительность. В ней слышится нечто действительно пережитое, подлинно перечувствованное и потому глубоко волнующее.

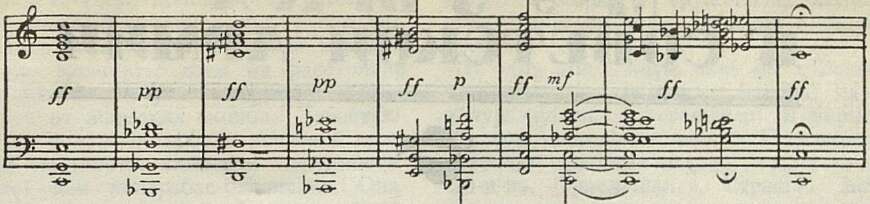

Вторая часть, написанная в трехчастной песенной форме, это сопоставление действительности и воспоминаний о прошедшем счастье. Скорбный гармонический колорит вступительных аккордов сразу «берет в плен» слушателя:

Естественность развития музыки, ее большое дыхание производят большое впечатление.

Скерцо впечатляет не меньше, чем первые две части. Его содержание — мечта и действительность. Оно написано в сложной форме рондо, со вступлением и кодой. Изломанной, саркастической, как бы гримасничающей музыке, уродливым видениям и зловещим маскам — этим отражениям тяжелой действительности — тщетно противопоставляется мир мечты, уносящейся вдаль.

В огромной кульминации пленительный вальс достигает такой силы, что кажется, будто мечта вот-вот станет действительностью. Но это не так! В действительности — лишь уродливые маски, злобные насмешки. И скерцо заканчивается криком ненависти, гневным проклятьем!

Финал по форме — сонатное Allegro, с сильно сокращенной репризой. Помимо указанных тем победы и освобождения, в нем большую роль играет мотив протеста, знакомый нам по первой части.

Намерения композитора вполне ясны. От чувства протеста — к радости освобождения! Вот путь, пережитый автором. Но концепция финала была бы еще более содержательной и убедительной, если бы композитор, кроме мотива протеста, использовал и тему «борьбы», «действия» из первой части — как переход к темам победы.

Кода финала наполнена жизнеутверждающей силой, ощущением ничем не омраченной радости и ликования. Да здравствует долгожданная свобода в жизни и в творчестве! — Таким мог бы быть эпиграф к четвертой части.

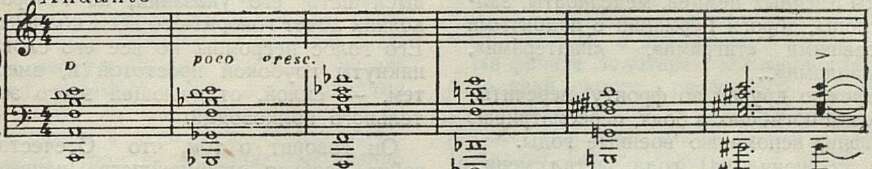

Гармонический язык всех частей симфонии отличается большой остротой и единством. Излюбленный прием Я. Иванова — сдвиги по полутонам, квартовые смены гармонии. Мелодика характеризуется ритмическим разнообразием и тонким вкусом, избегающим даже намека на банальность. Знание оркестра и умение им пользоваться изобличают уверенного в себе и много знающего художника.

Симфония неоспоримо свидетельствует о том, что в содружестве советских композиторов появился новый деятель — с талантом самобытным, мощным, большого масштаба, вооруженный превосходной, изощренной техникой.

Личные музыкальные вкусы Я. Иванова больше всего тяготеют, по его словам, к трем композиторам современности: Мясковскому, Прокофьеву и Стравинскому. Их влияние, бесспорно сказавшееся в 5-й симфонии, оказалось плодотворным и лишь ускорило становление творческой личности Я. Иванова, облегчило проявление его самобытности.

В данное время композитор работает над фортепианным трио и струнным квартетом.

Желаем ему творческой удачи и надеемся, что она явится новым достижением советской музыкальной культуры.

МУЗЫКА В СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Фронтовые заметки

Прошло два года со времени окончания войны, но кажется, будто это было вчера: землянки, артиллерийские обстрелы, непролазная грязь Смоленщины, пепелища, вереницы пленных немцев, медсанбаты, залпы «Катющ», дороги Германии с подбитыми и сгоревшими «тиграми», «пантерами», «Фердинандами»... Я встречаю друзей по фронту, перечитываю письма погибших в боях, пересматриваю фотографии, вспоминаю военные годы.

День 22 июня 1941 года застал меня в рядах Красной Армии. Но до января 1942 года балалаечный оркестр ЦДКА, где я проходил службу, находился на Дальнем Востоке, обслуживая войсковые части; на фронт мы попали сравнительно поздно — весною 1942 года. В первых числах мая оркестр, насчитывавший 120 человек и существовавший с 1936 года, был разбит на две группы. Одну направили на Брянский фронт (в основном, хоровую группу); другую часть — на Калининский фронт.

В состав нашей группы входили: оркестр народных инструментов (домры, балалайки, баяны, гусли), трубы, тромбон, ударные, чтецы, танцоры, певцы — всего 50 человек.

10 мая 1942 года, мы — ныне Ансамбль Калининского фронта — тронулись в путь.

...Минуем Клин — место, дорогое каждому советскому музыканту. Мы видим подбитые танки, сожженные деревни, разрушенные здания Калинина, памятники Старицы. Мы видим кровь и слезы наших людей. Неотступный вопрос терзает меня: что может сделать здесь музыка? Почему в наших руках инструменты вместо винтовок?

И как бы ответом на этот вопрос явилась для меня встреча с командующим Калининским фронтом — товарищем Коневым, тогда еще (летом 1942 года) генералполковником.

...Опушка леса. На сколоченных наскоро скамейках, на пнях, на деревьях, поваленных грозами, снарядами, танками, сидят член Военного Совета фронта, генералы, офицеры штаба. Впереди возвышается стройная, широкоплечая фигура командующего фронтом — генерал-полковника Конева. Он необычайно внимательно следит за выступлением ансамбля, который захотел прослушать, прежде чем дать задание выступать перед бойцами и офицерами вверенного ему фронта. По окончании концерта начальник ансамбля и его руководство направляются к товарищу Коневу, чтобы выслушать его указания; но генерал-полковник хочет говорить со всем коллективом. Его голос негромок, но все его слова проникнуты глубокой простотой и, вместе с тем, — силой, отличающей этого замечательного полководца.

Он говорит о том, что Отечественная война требует огромнейшего напряжения сил. Напряжение нервов требует разрядки, отдыха, и в этот небольшой промежуток времени надо не только дать бойцу возможность отдохнуть, но и влить в него струю бодрости песней, пляской, словом, — пробудить в нем новые силы для дальнейшей борьбы, для победы! И это — дело ансамбля! «В ваших песнях, — говорит товарищ Конев, — не должно быть места грусти, упадочническим настроениям. Невиданные по тяжести и упорству бои ставят особую задачу перед теми, от кого зависит настроение бойца, его мысли, его думы...»

Товарищ Конев указывает на то, что не следует иметь в своем репертуаре песни, подобные «Землянке» Листова; слова этой песни:

До тебя мне дойти далеко,

А до смерти четыре шага...

вводят бойца в сферу настроений, отличных от тех, которые диктуются сложившейся на фронте обстановкой.

«...Создавайте песни о героях нашего фронта, о замечательных подвигах, которые совершают наши бойцы и командиры. На нашем фронте много казахов, узбеков, сибиряков. Создавайте песни о них».

Прощаясь с нами, товарищ Конев отметил в заключение: «Где бы вы ни выступали, — под обстрелом врага, в холоде, страдая от голода и усталости, — вы обязаны всегда и везде быть бодрыми, веселыми, подтянутыми; ваш приезд должен быть праздником для тех, перед кем вы выступаете. Ваше оружие — это ваши песни, ваши инструменты, ваше искусство!».

Товарищ Конев тут же дает приказ — направить ансамбль в 29-ю и 30-ю армии, готовившиеся к штурму под Ржевом.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Музыканты — избранники народа 3

- Массовая песня в послевоенный период 5

- А. Ф. Гедике 14

- Творчество Маркиана Фролова 24

- 5-я симфония Я. Иванова 32

- Фронтовые заметки 36

- Из дневника 40

- К вопросу об изучении народной песни 43

- Особенности латышской народной песни 48

- О казахской домбровой музыке 56

- Мазурки Шопена 65

- Последняя книга Ромэн Роллана 83

- Глава из последней книги о Бетховене. Последний поединок 87

- Скрипичное творчество И. Е. Хандошкина 95

- Творческий кружок композиторов 105

- Концерт пианистки Н. Отто 106

- Заметки о ленинградских концертах 107

- Музыкальная жизнь в Калинине 109

- Музыкальное возрождение Воронежа 110

- Пабло Казальс 111

- Нотография и библиография 113

- Летопись советской музыкальной жизни 115

- Из галереи дружеских шаржей Центрального Дома композиторов 118