Обрамляющий крайние строфы припев:

Далека в Берлин дорога,

Конотоп родной, прощай,

По повестке меня вызывают,

Пропадаю, выручай! —

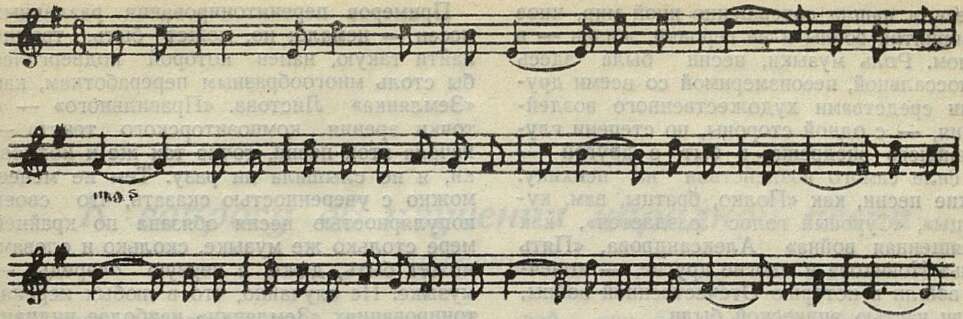

обладает одним из самых ценных качеств — действенностью, которая, может быть, усиливалась тем обстоятельством, что напев этой песни ощущался как знакомый и родной задолго до возникновения данного словесного текста. Судя по рассказам, эта песня (я имею в виду именно ее переосмысленный, преображенный облик) была распространена и на Украине, и на Смоленщине, и в Белоруссии. Об одном из ее вариантов, найденном в дневнике украинской девушки, угнанной в Германию и заточенной фашистским зверьем в тюрьму, говорит поэт А. Твардовский. Напев записанной мной от Нины К. любимой ее песни — «Далекие версты, короткие сроки»:

сложен среди разведчиков. В нем сплавлены воедино характерные интонации целого ряда родственных друг другу песен. Здесь звучит и «Умер бедняга в больнице военной», и «На горизонте заря догорала», и «Песня о Каховке», и еще многие другие. Но это — не «сводная редакция» группы вариантов, а новый, самостоятельный по выразительному значению напев, в котором нашли свое отражение и романтика опасности, и пафос героизма, — такие характерные для юной разведчицы. Песня о геройски погибшем на посту комсомольце Стежко по внутреннему душевному строю, по типу лирики — близка предыдущей:

Сложенная товарищами Стежко по полку, она и в интонационном отношении, и по содержанию примыкает к тому же кругу скорбной героики, с очень ощутимой лирической окраской (мне скорее хотелось бы назвать это «лирической песней на героическую тему»). Но непосредственное мелодическое родство с песнями типа «Орленка» В. Белого или «По Сединским тайгам и долинам» выражено здесь резче, выпуклее. Замечу мимоходом, что песни, связанные с героикой гражданской войны, с лирикой ее воспоминании, получили в наши дни новое бытование: углубилась эмоциональная основа. В интонационном кругообороте армейских песен эпохи Великой Отечественной войны песни гражданской войны приобрели характер элемента, наиболее всеобщего по (выразительности, по значению. На этой почве сходились все возрасты, все группы: это был какой-то «всеобщий узел взаимного понимания».

...В 1943 году меня перебросили из специальной медицинской части в пехоту.

Здесь я нашла совершенно иной мир, иное восприятие войны и ее героики, жизни ‒ в целом. Роль музыки, песни была здесь колоссальной, несоизмеримой со всеми другими средствами художественного воздействия, — с одной стороны, по степени глубочайшего внедрения в быт, с другой ‒ по силе самого воздействия на психику. Такие песни, как «Полно, братцы, вам, кубанцы», «Суровый голос раздается», как «Священная война» Александрова, «Пять пуль» Новикова и многие другие, ‒ конечно, вошли в историю Отечественной войны, стали частью эпической были.

Исполнялись они всегда своеобразно, варьируясь от исполнителя к исполнителю. Но это — не те поиски вариантного обогащения (или виртуозного «уснащения») напева, которые так характерны для русской лирической стихии. Здесь, через всю массу вариантов, как бы проходит одна общая централизующая тенденция отбора и сохранения наиболее «говорящих» интонаций, тенденция преобразования «нейтральных» интонаций в интонации индивидуальноочерченные, ранее известные, несущие в себе существенно-важное содержание.

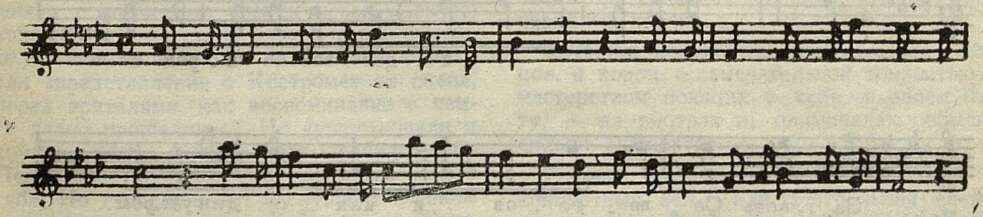

Примеров переинтонирования различных песен — немало; но, может быть, трудно найти такую, напев которой подвергался бы столь многообразным переработкам, как «Землянка» Листова. «Правильного» — с точки зрения композиторского текста — начала этой песни, точно так же и концовки, я не слышала ни разу. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что своей популярностью песня обязана по крайней мере столько же музыке, сколько и словам, может быть, даже, в первую очередь, — музыке. Не случайно, что в любых переинтонированиях «Землянки» наиболее индивидуализированные, характерные интонации ее второго периода всегда остаются в центре внимания певца, который на основе именно этих интонационных элементов песни строит свой вариант напева.

Мне приходилось слышать даже таких прямолинейных исполнителей, которые так и начинали напев прямо со второго периода, как бы не замечая типично «продолжающего» характера этих интонаций, отсутствия в них признаков «зачина»:

![]()

Иные певцы вводили эти центральные по значению интонации тотчас же после зачина (в роли которого нередко фигурировал заключительный оборот первого периода).

В известной мере не избежала переинторования и героическая песня «Священная война», — несомненно, одна из наиболее сильных массовых песен Отечественной войны. Появление ряда ее ритмических вариантов диктовалось с почти полной неизбежностью повсеместным приспособлением этой песни, не задуманной в качестве строевой, к маршу «под ногу». Все они были мало устойчивы и мал л оригинальны. Наоборот, звуковысотная, собственно-мелодическая линия нередко звучала в вариантных разночтениях, обладавших значительной устойчивостью. Любопытно, что, внося элементы интонационного сближения с памятной всем нам песней эпохи гражданской войны — «Смело мы в бой пойдем»:

многие исполнители осознавали его, как вполне закономерное явление, приписывая его замыслам автора... Они не подозревали, что сами внесли эту «сближающую» интонацию, исходя от образа.

Такая массовая чуткость к значению интонации, ее выпуклость, концентрированность выражения, — нередко сопутствуют периодам массовых интонационных сдвигов в музыкальном языке целого народа, может быть, даже являются одним из необходимых условий таких сдвигов. От основного ствола крестьянской, городской, старой солдатской песни непрерывно отпочковываются «дочерние» интонации, созревшие для самостоятельной жизни, способные к новому осмыслению ‒ в новом контексте. И, как всегда, мне хочется сказать им вдогонку: «Странствуйте, живите!..»

Л. Мухаринская

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Музыканты — избранники народа 3

- Массовая песня в послевоенный период 5

- А. Ф. Гедике 14

- Творчество Маркиана Фролова 24

- 5-я симфония Я. Иванова 32

- Фронтовые заметки 36

- Из дневника 40

- К вопросу об изучении народной песни 43

- Особенности латышской народной песни 48

- О казахской домбровой музыке 56

- Мазурки Шопена 65

- Последняя книга Ромэн Роллана 83

- Глава из последней книги о Бетховене. Последний поединок 87

- Скрипичное творчество И. Е. Хандошкина 95

- Творческий кружок композиторов 105

- Концерт пианистки Н. Отто 106

- Заметки о ленинградских концертах 107

- Музыкальная жизнь в Калинине 109

- Музыкальное возрождение Воронежа 110

- Пабло Казальс 111

- Нотография и библиография 113

- Летопись советской музыкальной жизни 115

- Из галереи дружеских шаржей Центрального Дома композиторов 118