час же начинает подвергаться вариационной разработке. Поэтому, собственно говоря, было бы правильнее говорить здесь не о теме и вариациях, а о сплошном потоке мелодико-тематического развития, распадающегося на ряд варьированных эпизодов (фаз). Каждый из этих эпизодов легко распознается, так как он отделяется от предыдущих и последующих певвичной ячейкой.

В процессе вариационного развития в некоторых, более развитых, кюях возникают тематические образования, настолько отличные от первоначальных, что это дает право рассматривать их как вторые «темы». Примером такого кгоя может служить известный «Балбраун» Курмангазы (Жубанов).

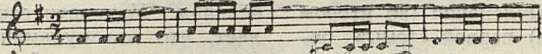

Первый раздел этого кюя (А) — чрезвычайно подвижного, моторного характера. Его «тема» (первая «тема» кюя) основана на двух родственных коротких мотивах, характера вопроса и ответа:

Представляя собой как бы целый кюй в миниатюре, первый раздел имеет свою первичную ячейку, являющуюся зародышем указанных двух мотивов. Эта первичная ячейка претерпевает в процессе дальнейшего развития некоторые видоизменения. Унисонное изложение заменяется квинтовым, вначале воспроизводящим все первоначальное построение целиком, а затем лишь две его последние восьмые.

С этим первым разделом контрастирует следующий за ним раздел (В), в основу которого положена грациозная танцовальная мелодия (втовая «тема» кюя). Несмотря на отличие этой «темы» от предыдущей, при внимательном анализе строения первого раздела, в нем можно обнаружить контуры будущего тематического образования (например, в 21‒22 тактах). Заканчивается раздел В секвенционным построением из конца первого раздела с добавлением первичной ячейки раздела А.

В двухтемных кюях появление второй «темы» обычно влечет за собой и образование новой первичной ячейки. Нечто подобное имеет место и в «Балбрауне». Однако здесь первичная ячейка второго раздела не представляет собой обособленного тематического комплекса. Ее заменяет окончание второй «темы», остающееся неизменным при варьировании этой последней.

Дальнейшее развитие кюя основано на чередовании эпизодов А и В. Первый из них при каждом повторении излагается в более высоком регистре с соответствующими фактурными изменениями. Второй — обнаруживает большую устойчивость и при четырехкратном повторении лишь один раз подвергается варьированию. Изложенная в виде формулы структура кюя представляется в следующем виде:

А В А1 В А2 В1 В

Схема этого произведения весьма схожа с формулой «Жантазы», с тою лишь разницей, что здесь каждый раздел напоминает самостоятельный маленький кюй. Поэтому форма «Балбрауна» может быть названа сложной рондо-вариационной. Подобно тому, как в простой рондо-вариационной форме, здесь есть эпизоды варьированные (А) и почти не поддающиеся изменению (В), являющиеся как бы аналогией первичной ячейки.

Между простой и сложной рондо-вариационной Формой существуют промежуточные формы, которые могут быть отнесены либо к одной, либо к другой из них. Примером такой формы может служить одно из замечательнейших произведений казахской домбровой музыки — кюй Курмангазы «Кобик шашкан».

По характеру своей музыки «Кобик шашкан». полный суровой силы, покойно-величавой вначале и неудержимо страстней в моменты высшего подъема, совершенно отличен от «Балбрауна». Существует предание, что Курмангазы стремился передать здесь картину грозного бушующего моря. Иные видят в этом аллегорическое изображение народного восстания. Как бы то ни было, от этого произведения, написанного для скромной двухструнной домбры, веет огромной стихийной мощью и, несмотря на сравнительно небольшие размеры, оно производит впечатление монументального эпического полотна.

На примере «Кобик шашкана» (см. стр. 55‒56) лучше, «ем на каком-нибудь из предшествующих образцов, можно проследить процесс тематического развития в казахских домбровых произведениях, постепенную «раскачку» мелодического движения «Хамили).

Являясь простейшим однотактовым мотивом, первичная ячейка в этом кюе, как и обычно, представляет собой эмбрион последующего тематического образования. Она не только предваряет ритмическую струк туру первого варьированного эпизода (B1), но и указывает направление его мелодического движения. В то же время она заключает в себе как бы идею конструктивного начала кюя — сопоставление момента «раскачки» движения (восьмые) и покоя (четверть). После двукратного повторения первичной ячейки в нижнем голосе начинают вырисо-

вываться контуры «темы» (В1). Это мелодическое образование, состоящее из поступенного хода на терцию с последующим повторением терцового звука, является одним из типичных для казахской домбровой музыки и, с некоторыми ритмическими и мелодическими отклонениями, встречается в ряде кюев Курмангазы («Адай-кюй», «Балбраун», «Ксен-агпхан»), Даулетнерея («Кыз Акжелен», «Косалка») и других композиторов. Особенно часто оно применяется в средних, кульминационных частях кюев.

Второй и третий варьированные эпизоды (В2 и В3) содержат вычленения (во втором случае видоизмененное) первой «темы», перенесенные из нижнего голоса в верхний.

По мере повышения тесситуры «тема» увеличивается в размерах. Пятый варьированный эпизод (В5) может служить примером типичного для казахской домбровой музыки способа расширения «темы». Обычно расширению подвергается средняя часть, начало же и конец «темы» остаются неизменными1.

Расширение «темы», связанное с увеличением ее эмоционального напряжения по мере приближения к кульминации, сопровождается постепенным дроблением долей такта на более мелкие длительности. Этот процесс, наблюдающийся во многих кюях, приобретает в данном произведении особую последовательность.

Первая ритмическая формула повторяется на протяжении семи начальных тактов. Вторая появляется впервые в восьмом такте, третья — в десятом, четвертая — в двадцать седьмом.

С шестого варьипованного эпизода (В6) меняется ладовая организация кюя. Если до сих пор использовался дорийский лад, то теперь устойчивый звук ре начинает восприниматься как первая ступень эолийского лада (натуральный минор). Новая ладовая настройка оказывается, однако, кратковременной, и уже во второй половине восьмого напьиплванного эпизода (В8) появление ранее встречавшегося тематического материала (слегка видоизмененные заключения четвертого и пятого варьированных эпизодов) влечет за собой возвращение к прежнему ладу.

С девятого варьированного эпизода (В9) начинается средняя часть кюя. В ладо-тональном отношении эта часть отличается неустойчивостью, что соответствует ее напряженному, страстному характеру. К встречавшимся прежде дорийскому и эолийскому ладам здесь прибавляется третий лад — ионийский, являющийся преобладающей ладовой настройкой всей этой части. «Тема» средней части не представляет собой нового мелодического образования — это лишь изложение в мажоре прежней минорной «темы». Данное обстоятельство является основным аргументом против того, чтобы рассматривать этот кюй как двухтемный. В то же время есть черта, сближающая «Кобик шашкан» с двухтемными кюями появление в средней части самостоятельной первичной ячейки, представляющей собой достаточно стойкий комплекс. Наличие в «Кобик шашкане» признаков однотемных и двухтемных произведений заставляет отнести его к промежуточной форме кюев.

Шестнадцатый варьированный эпизод (В16) содержит кульминацию всего произведения. Математический расчет показывает, что эта кульминация (такты 67‒70) совпадают с точкой золотого сечения.

После кульминации движение идет на убыль. Последний варьированный эпизод (В22) особенно наглядно показывает постепенное иссякание мелодической энергии. В первом двутакте ее еще хватает на подъем до терцового звука и на повторение этого звука несколько раз. В последующем двутакте повторение терцового звука уже отсутствует, а в следующих тактах исчезает и поступенный ход мелодии вверх.

В смысле ладовой настройки часть кюя, следующая за кульминацией, симметрична предшествующей ей части. После сравнительно длительного пребывания в ре-мажоре (В16, В17, В19), который, тем не менее, не ощущается как окончательная тональность, благодаря вкраплению в него первоначального дорийскоог лада (В18), утверждается исходная ладотональность. Перед этим! кратко затрагивается встречающийся прежде эолийский лад (В21).

Среди кюев, имеющих сложную рондо. вариаионную форму, есть не только двухтемные, но и трехтемные произведения. Примером может служить «Адай-кюй» Курмангазы (Жубанов).

В целом структура этого кюя может быть выражена следующей симметричной формулой: А В С В1 C1 А1.

Подобную структуру имеют и некоторые другие развитые произведения домбровой музыки, например, кюй Курмангазы «Кай. реи шешем» (Д. Н. Т.).

Приведенные нами анализы свидетельствуют о наличии в казахских кюях не только самобытных и последовательных принципов развития звукового материала, но и о замечательной согласованности в них всех элементов музыкальной речи. Это говорит о большом мастерстве казахских народных композиторов и о высоком уровне всей домбровой культуры в целом.

Изучение этих произведений расширит кругозор историков музыки, ограничивающихся нередко исследованием одного лишь европейского искусства, пополнит знания музыкантов-теоретиков новыми принципами развития музыкального материала и послужит отправной точкой композиторам для дальнейших исканий в области музыкального творчества.

________

1 Ср. сказанное ранее об усечении первичных ячеек.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Музыканты — избранники народа 3

- Массовая песня в послевоенный период 5

- А. Ф. Гедике 14

- Творчество Маркиана Фролова 24

- 5-я симфония Я. Иванова 32

- Фронтовые заметки 36

- Из дневника 40

- К вопросу об изучении народной песни 43

- Особенности латышской народной песни 48

- О казахской домбровой музыке 56

- Мазурки Шопена 65

- Последняя книга Ромэн Роллана 83

- Глава из последней книги о Бетховене. Последний поединок 87

- Скрипичное творчество И. Е. Хандошкина 95

- Творческий кружок композиторов 105

- Концерт пианистки Н. Отто 106

- Заметки о ленинградских концертах 107

- Музыкальная жизнь в Калинине 109

- Музыкальное возрождение Воронежа 110

- Пабло Казальс 111

- Нотография и библиография 113

- Летопись советской музыкальной жизни 115

- Из галереи дружеских шаржей Центрального Дома композиторов 118