Гармоническая основа темы вступления — альтерированный доминантсептаккорд — является одной из «лейтгармоний» сонаты, посредством которой осуществляется связь между отдельными частями.

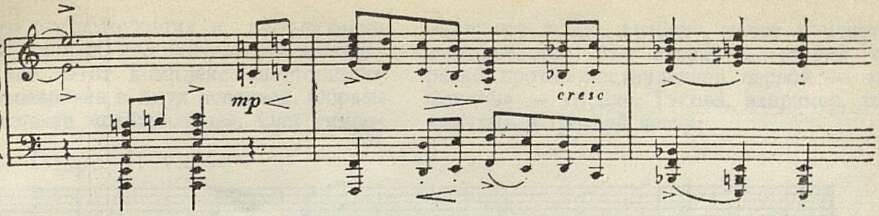

В медленной части сонаты (Adagio) «тема-эпиграф» приобретает черты законченной песенности и лиризма:

Эта же тема обрамляет как всю сонату, так и ее отдельные части, а в некоторых случаях и внутренние разделы их.

Вторая часть сонаты, полная глубокого, порою сдержанного, порою прорывающегося чувства, сменяется быстрым, возбужденным финалом (Allegro та non troppo). Четкое ритмическое движение триолями (которое заставляет вспомнить жигу из «Классической сюиты») прерывается реминисценциями 1-й части (побочная тема), а затем снова возобновляется, чтобы угаснуть в самом конце...

«Тема-эпиграф» завершает стройную композицию сонаты. Огромно значение ритмического начала в этом произведении. Строгий ритмический рисунок первой главной темы 1-й части, ритмическая пульсация побочной темы, стихийный разбег финала — вот главный нерв, главная пружина, обусловливающая в значительной мере характер и развитие музыкальных образов сонаты.

Фортепианная соната и кантата «С нами Сталин» — последние крупные законченные произведения М. П. Фролова.

К последнему периоду творчества композитора относятся также мастерски сделанные им обработки для вокального трио трех украинских песен. Обработки привлекают своей задушевностью, теплотой и какой-то наивной непосредственностью. Это сочинение еще раз свидетельствует о самом важном свойстве дарования М. П. Фролова: умении проникнуть в подлинный дух, характер народной песни, в сфере которой, по его собственным словам, он «чувствовал себя спокойно, легко и свободно».

Духом народности, чувством глубокого патриотизма проникнуто творчество Маркиана Петровича Фролова ‒ энергичного деятеля, талантливого, одаренного композитора, подлинного гражданина нашей Великой Родины.

В истории развития музыкальной культуры на Урале имя М. П. Фролова, чья жизнь и дела неразрывно связаны с этим краем, будет всегда занимать почетное место.

5-я симфония Я. Иванова

Г. КРЕЙТНЕР

В одном из прошлогодних концертов Музфонда оркестр ГАБТ’а под управлением А. Стасевича исполнил 5-ю симфонию латвийского композитора Я. Иванова. Московская музыкальная общественность впервые познакомилась с творчеством этого талантливого художника и, надо сказать, не могла не порадоваться этому знакомству.

Янис Андреевич Иванов родился в 1906 году в Латгалии, в крестьянской семье. В период первой мировой войны семья Ивановых эвакуировалась в Витебск, затем в Смоленск, где начал учиться будущий композитор. В 1920 году Ивановы вернулись н Латвию, и в 1922 году Я. Иванов поступил в Рижскую консерваторию, где занимался сначала по классу фортепиано, а затем и на дирижерско-композиторском факультете (под руководством профессора Иосифа Витоля). В 1931 году он окончил консерваторию по двум факультетам и был оставлен при консерватории в Meisterchule до 1933 года. К этому времени относитсянаписание и исполнение в Риге и за границей его 1-й симфонии и 1-го квартета.

В период с 1933 до 1939 года Янис Иванов создал большое количество симфонических произведений: 2-ю симфонию, сюиту для оркестра, 3-ю симфонию, виолончельный концерт, три симфонические поэмы — «Радуга», «Поднебесная гора», «Разна» и ряд сочинений для фортепиано — прелюдии, сонаты, вариации.

В 1939‒1940 годах Я. Иванов работал над сочинением 4-й симфонии (с женским хором).

В период временной оккупации Латвии немецко-фашистскими захватчиками композитор, за все четыре года не написав ни одной ноты, работал тонмейстером на радио.

Его творческая жизнь возобновилась с мая 1945 года, после освобождения Латвии Красной Армией. К октябрю 1945 года Я. Иванов закончил 5-ю симфонию, которая, по словам композитора, «вобрала в себя все горе и тяжесть переживаний в связи с немецкой оккупацией и отразила радость освобождения от немецкого гнета».

Лишь в феврале и марте 1946 года состоялись в Риге первые исполнения 4-й симфонии, законченной еще в 1941 году. Это произведение случайно уцелело. Многие другие — среди них такие, как 1-я и 2-я симфонии, 1-й квартет и виолончельный концерт, — погибли безвозвратно.

В настоящее время Я. Иванов работает в Риге художественным руководителем музыкального радиовещания и доцентом композиторского факультета Рижской консерватории по классу специальной инструментовки.

Музыка 5-й симфонии построена на противопоставлении трех категорий музыкальных тем. К первой категории относятся темы, возникшие в сознании композитора как непосредственное отражение пережитого им при немецкой оккупации. Такова, например, главная тема скерцо. Иногда это не тема, а особый «сгусток» угрюмых звучностей, воспринимающихся как временное, злобное торжество темных сил. Такие «сгустки» есть в первой и второй частях симфонии. Всё немецкое композитором передается как нечто тупое и злобное, органически враждебное, противоречащее всему светлому, честному, настоящему, всему комплексу

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Музыканты — избранники народа 3

- Массовая песня в послевоенный период 5

- А. Ф. Гедике 14

- Творчество Маркиана Фролова 24

- 5-я симфония Я. Иванова 32

- Фронтовые заметки 36

- Из дневника 40

- К вопросу об изучении народной песни 43

- Особенности латышской народной песни 48

- О казахской домбровой музыке 56

- Мазурки Шопена 65

- Последняя книга Ромэн Роллана 83

- Глава из последней книги о Бетховене. Последний поединок 87

- Скрипичное творчество И. Е. Хандошкина 95

- Творческий кружок композиторов 105

- Концерт пианистки Н. Отто 106

- Заметки о ленинградских концертах 107

- Музыкальная жизнь в Калинине 109

- Музыкальное возрождение Воронежа 110

- Пабло Казальс 111

- Нотография и библиография 113

- Летопись советской музыкальной жизни 115

- Из галереи дружеских шаржей Центрального Дома композиторов 118