Таким образом, композитор дает в образах хана и Энхе художественно-обобщенное воплощение, с одной стороны, тупого и жестокого деспотизма, с другой стороны, — народного мужества и героизма.

Связь темы, характеризующей народ, с образом Энхе глубоко оправдана всей идейной концепцией оперы.

Народ широко показан в опере Фролова. Хоры в «Энхе-Булат-Батор» можно условно подразделить на три основных типа:

1. Хоры эпически-монументальные, статические (хор воинов Энхе в начале 2-й картины IV акта, хор баторов из III акта, хоры придворных, финальный хор).

2. Хоры драматические, подвижные — в тех сценах, где народ становится непосредственным участником драматического действия: хоры II акта (приговор хана, протест и призыв Арюн-Гоохон, возмущение народа), хор 1-й картины IV акта (народ требует освобождения Энхе из темницы), отчасти хор в сцене состязания баторов (септет и хор).

3. Хоры, связанные с танцами: начальный хор I акта, хор в начале III акта, заключительный хор IV акта в первоначальном варианте финала

Стремление к структурной законченности и стройности композиции, столь характерное для Фролова, проявляется и в опере как в структуре отдельных сцен, так и в структуре арий, ансамблей, хоров.

Идеальной композиционной стройностью отличается, например, первая картина III акта, в центре которой помещена песня былинника:

Песня сказителя

хор — хор

танцы — танцы

хор — хор

В ариях и дуэтах композитор пользуется, главным образом, трехчастной формой. Однако в тех случаях, когда драматическая ситуация этого требует, Фролов «ломает» структуру арии. Так он поступает с арией Арюн-Гоохон во II акте — в момент первой драматической кульминации (Арюн-Гоохон призывает народ к восстанию). Важным фактором музыкальной драматургии Фролова является оркестровое сопровождение. В оркестре сплетаются и развиваются многочисленные лейтмотивы, сопровождающие или предваряющие появление того или иного персонажа. Оркестр помогает раскрытию драматических ситуаций в опере. Плотная, насыщенная оркестровка способствует созданию общего героико-монументального стиля произведения.

Из самостоятельных оркестровых номеров оперы выделяются своей красочностью и динамикой танцы и марш баторов из III акта и танец с луками (из того же акта).

Каждое действие оперы предваряется инструментальным вступлением, определяющим основной характер данного акта. В оркествовом вступлении к I акту («Интродукция») проходят основные лейтмотивы оперы: героическая тема Энхе, тема народа («Шоно-Батор»), лейтмотив хана и лирическая любовная тема из дуэта Энхе и Арюн-Гоохон.

Опера Фролова «Энхе-Булат-Батор» глубоко и органически связана с традициями русской оперной классики и, прежде всего, о традициями эпико-героической оперы. Патриотическая идея защиты родины, воплощенная в центральном образе Энхе, национальный характер других персонажей оперы, тесная связь с народным мелосом, монументальность хоров и, наконец, классические стпуктурные принципы «Энхе» — все это сближает опепу Фролова с «музыкальным эпосом» (И. Глебов) Глинки и Бородина.

Ария-жалоба Арюн-Гоохон (II акт), в которой одновременно раскрываются и личное горе, и гражданские чувства девушки, также имеет свой прообраз в поэтическом и глубоко народном плаче Ярославны.

Постановкой оперы М. П. Фролова «ЭнхеБулат-Батор» открылась в Москве, в октябре 1940 года, декада бурят-монгольского искусства, которая явилась, как и все предыдущие декады, празяником для всего советского искусства. Этим произведением композитор сделал ценный вклад в строительство оперной культупы братских национальных республик. Орден Трудового Красного Знамени был высокой наградой за его упорйый труд.

В годы Великой Отечественной войны композиторы нашей родины вместе со всем народом были охвачены чувством животворного советского патриотизма. Это чувство

_________

1 Финал оперы сочинен был автором в двух вариантах; по первому варианту опера заканчивалась массовой картиной народного праздника — песнями и пляской («Йохор»); в заключение народ поднимал Энхе на ковре. Во втором варианте (исполнявшемся на декаде бурят-монгольского искусства в Москве) «йохор» отсутствовал и опера завершалась финальным хором.

рождало все новые и новые произведения советских поэтов, композиторов, художников.

Идеей патриотизма, чувством великой любви и великого гнева пронизана симфоническая поэма-кантата М. П. Фролова «С нами Сталин», законченная в 1942 году и исполненная на декаде Уральского искусства в Свердловске в 1943 году. В этом произведении композитор стремился воплотить чувства и мысли советских людей, обращенные к Сталину в памятные дни тяжелых военных испытаний.

В кантате три части: «Родина», «Гнев народа» и «Гимн Победе».

Все части проникнуты высоким патриотическим чувством любви к родине и пламенной верой в грядущую победу советского народа.

В первой части кантаты композитор рисует величественную картину мирного и счастливого труда на советской земле. Музыка этой части выдержана в народно-эпических тонах.

Второй части («Гнев народа») предшествует большое оркестровое вступление, раскрывающее в симфонически-обобщенном плане образ народа, вставшего по призыву Сталина на защиту Родины.

Хор этой части близок по характеру и средствам музыкального воплощения (пятидольный размер, острые секундовые задержания и др.) к известному хору девушек из 2-й картины I акта оперы Бородина «Князь Игорь».

В среднем эпизоде 2-й части кантаты (соло сопрано с хором: «Где ты, время счастливое») дается обобщенный образ женщины, страдающей в фашистской неволе. Ее жалобы сливаются с горестными интонациями отдельных групп хора. Реприза возвращает нас к гневным и угрожающим интонациям 1-й части.

Заключительная часть кантаты прославляет героический советский народ и великого Сталина. Основная тема этой части звучит как призывная массовая песня.

При некоторой пестроте и недостаточной свежести музыкального материала, кантата М. Фролова имеет ряд несомненных достоинств, главные из которых — тесная связь с русским народным мелосом, ясность и четкость музыкальной формы и прекрасное владение хоровым письмом.

В хоровых эпизодах выражены основные моменты идейно-эмоционального содержания кантаты: от эпической картинности первой части, через гневные и горестные чувства второй, к торжественно-монументальному звучанию гимнического победного хора заключительной части.

Праздничным гимном третьей части кантаты композитор-гражданин и патриот приветствовал грядущую победу советского народа над темными силами фашизма.

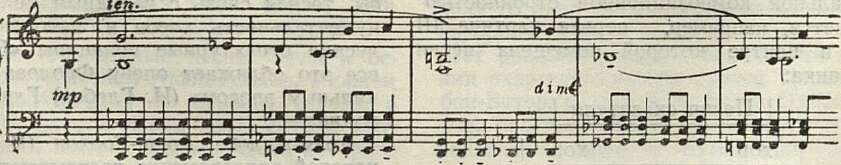

Большим творческим достижением М. П. Фролова явилась созданная им в первые годы Великой Отечественной войны фортепианная соната a-moll ор. 20. Соната состоит из трех частей, крепко спаянных общей идеей и единством музыкально-тематического материала. В сонате нет скерцо; юмор, шутка, гротеск вообще мало свойственны композитору. Главной партии противопоставлена лирическая побочная тема:

Основным тематическим зерном сонаты является тема вступления — своеобразный эпиграф ко всему произведению:

Из темы вступления развивается главная партия первой части сонаты:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Музыканты — избранники народа 3

- Массовая песня в послевоенный период 5

- А. Ф. Гедике 14

- Творчество Маркиана Фролова 24

- 5-я симфония Я. Иванова 32

- Фронтовые заметки 36

- Из дневника 40

- К вопросу об изучении народной песни 43

- Особенности латышской народной песни 48

- О казахской домбровой музыке 56

- Мазурки Шопена 65

- Последняя книга Ромэн Роллана 83

- Глава из последней книги о Бетховене. Последний поединок 87

- Скрипичное творчество И. Е. Хандошкина 95

- Творческий кружок композиторов 105

- Концерт пианистки Н. Отто 106

- Заметки о ленинградских концертах 107

- Музыкальная жизнь в Калинине 109

- Музыкальное возрождение Воронежа 110

- Пабло Казальс 111

- Нотография и библиография 113

- Летопись советской музыкальной жизни 115

- Из галереи дружеских шаржей Центрального Дома композиторов 118