Композиторы группы Эйслера в большинстве своем вышли из среды мелкобуржуазной интеллигенции. Получив специальное музыкальное образование у видных представителей немецкой музыки (Шёнберг, Бузони), они усвоили новейшие достижения «музыкальной инженерии». Но процесс этого усвоения технологических приемов должен был естественно наложить свой отпечаток и на идеологическое содержание их творчества. Легко обнаружить зависимость как вокальных, так и, главным образом, инструментальных произведений Эйслера первого периода (примерно, до ор. 10) от того индивидуалистически-интеллектуального типа музыкального творчества, который был разработан его учителем — Арнольдом Шёнбергом. Частое использование хроматически переплетающихся полифонических голосов, судорожно напряженная мелодическая линия, лишенная плавной напевности дыхания, ритмическая неустойчивость музыкальной ткани — эти наиболее характерные признаки шёнберговской музыки мы встречаем и в первых хоровых произведениях Эйслера. Его работа по созданию массовки оказывает в дальнейшем плодотворное влияние и на разработку многоголосных хоров, придавая им более четкий, ритмически устойчивый характер. В то же время — в отличие от реформистских хоров — тщательное внимание уделяется музыкальной просодии и выразительной подаче текста, даже в сложно развитых полифонических отрывках, где вступление новых голосов обусловлено смыс ловым оборотом текста. Следует подробнее остановиться на этом стилистически чрезвычайно своеобразном приеме Эйслера.

Хоровые произведения Шёнберга (напр, ор. 35) и его школы (А. Берга, А. Веберна) основаны на свободно полифоническом использовании отдельных составляющих хор голосов. Его учение о гармонйи, давая значительный простор разнообразным одновременным сочетаниям голосов, в то же время позволяет индивидуализировать их партии. Чрезвычайная ритмическая изощренность школы Шенберга еще более способствует этой индивидуализации отдельных голосов. Но абстрактность его творческого метода часто приводитк полному обессмысливанию текста, отдельные слова которого теперь уже используются лишь в целях оркестрово-колористических (ср. «Ландскнехт», ор. 35). Эйслер начинает свои стилистические опыты над хоровой полифонией с того места, где закончил Шёнберг. Но, исходя из практики речитативно-декламационных хоров агитпропа Sprechchöre), он максимальное внимание уделяет «ораторски-убедительному» вступлению голосов. Один из поворотных моментов в этом отношении — его песня «Курфюрстендаммх, ор. 13 — образец как бы театрализованного хорового произведения, передающего обрывки разговоров на Курфюрстендамме — главной улице богатого буржуазного Берлина. Использование хора, как своеобразного «митинга голосов» — это один из приемов, очень характерный для многоголосных хоров Эйслера и его группы сатирического, гротескового плана (ср. например «Песню о безработице» К. Ранкля).1 Обычно они замыкаются мелодическими обрывками более плавного (часто двухголосного), но мужественного, маршеобразного характера. Диатоническая окраска этих отрывков, их яркое поступательное движение указывают на связь их с соответствующими интонациями массовок. Внедряя их в многоголосную ткань своих хоровых произведений, Эйслер достигает часто значительной силы выражения («Петь на улицах», ор. 15, или «Крестьянское восстание», ор. 14).

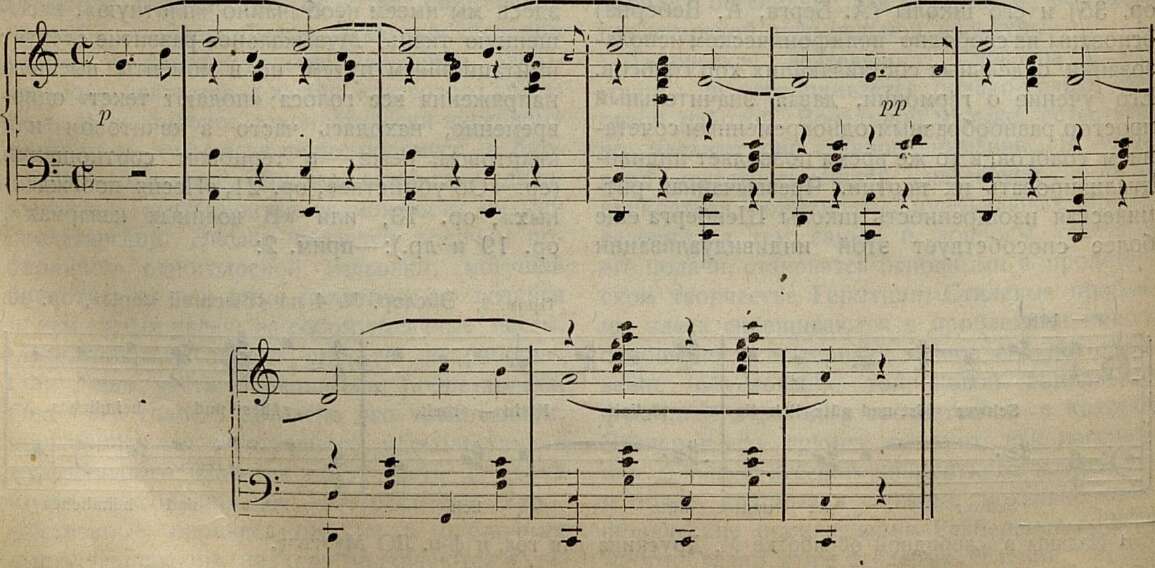

Наряду с хоровыми произведениями такого несколько «театрализованного» плана, мы встречаем у Эйслера и применение строго полифонического письма. Но в отличие от шёнберговской ритмически рыхлой фактуры, здесь мы имеем необычайно «плотную», насыщенную ткань. Музыкальное развитие следует имитационным путем, но в моменты высшего напряжения все голоса «подают текст» одновременно, находясь часто в квинтовом или квартовом, реже — в терцовом соотношении (ср. «Об убийстве», ор. 21, «Песня побежденных», ор. 13, или «В военных казармах», ор. 19 и др.): — прим. 2:

Прим. 2

_________

1 Изданы в свободной обработке М. Друскина для гол. и ф-п. ЛО Музгиза.

Прим. 2

Прекрасное знание регистровых эффектов сопоставления голосов помогает Эйслеру создать моменты большого музыкального напряжения (ср. напр, отрывок № 10 — «Слава партии» — из «Мероприятия», ор. 20, основанный на антифонном противопоставлении партии тенора всему хоровому коллективу). Из сказанного очевидно, насколько этот строгий полифонический стиль отличается от соответствующих хоровых опытов композиторов шенберговской школы. Вместе с тем необходимо помнить и о новом своеобразном интонационном содержании песен Эйслера и его группы, делающих их столь отличными от всей хоровой литературы современной Германии.

Песни немецких товарищей — как хоровые, так и сольные — обладают весьма характерными интонационными оборотами, нередко даже всилу их частого повторения кажущимися нам несколько однообразными. Эти интонации не случайно некоторыми своими оборотами напоминают нам музыку джаза (при желании и в знаменитом «Коминтерне» можно обнаружить отголоски этого влияния!). Здесь имеет место влияние бытовых интонаций определенной социальной среды западноевропейского города. Среди различных оборотов «бытовой речи», закрепленных массовкой, встречаются и интонации джаза. Конечно, не следует недооценивать отрицательных свойств этого влияния на творчество Эйслера, подчас накладывающего явный отпечаток мелкобуржуазной ограниченности на подобные произведения младших товарищей из его группы.

Попробуем обобщить характерные мелодические обороты джаз-песенок, звучащих с киноэкрана, с эстрады кафе-ресторана, или из рупора громкоговорителя. Прежде всего бросается в глаза безвольность их мелодики. Частые акценты на высоких мелодических нотах еще более подчеркивают безвольное «спадение» этих интонаций (пресловутые синкопы вовсе не обязательны в этом подчеркивании интонационного спада!). Рефрен каждой песенки обладает известной напевностью, носящей по большей части трогательный, мелодраматический характер в манере Пуччини (воздействие его опер на процесс формирования джаз-песенок чрезвычайно значителен!) — прим. 3:

Прим. 3

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Марксистско-ленинское музыковедение на новую ступень! 3

- Н. А. Римский-Корсаков 8

- Опера и звуковое кино 15

- Творческий путь С. Н. Василенко 31

- Творчество А. Ф. Гедике 43

- О творчестве А. Веприка 47

- Заметки о «Голландии» Корчмарева 57

- Ганс Эйслер и его группа 61

- Творческий долг ССК Комсомолу 68

- Музыкальное радиовещание за год 69

- Кризис буржуазной музыки и международное революционное музыкальное движение 90

- Всесоюзный конкурс исполнителей 108

- Итоги и уроки 108

- К вопросу о советском исполнительском стиле 111

- Скрипачи и виолончелисты на I Всесоюзном конкурсе исполнителей 114

- Забытые участники конкурса 120

- Итоги московского отборочного конкурса 120

- Обращение участников I Всес. конкурса к Сталину 121

- Постановление СНК СССР — о премировании юных музыкантов 121

- Современная теория и практика ф-п. педагогики 122

- К проблеме электрических муз. инструментов 137

- О книге Б. Пшибышевского «Бетховен» 142

- Ответ проф. Иванову-Борецкому 156

- Обзор музыкальной жизни 159

- 1. Портреты исполнителей. К. Н. Игумнов 159

- 2. ССК. Творческая и организационная деятельность 160

- 3. Концерты и постановки 166

- 4. Некрологи. А. Г. Верхотурский 170

- 5. Хроника 171

- Сатирикон 175

- За рубежом 180