протекала вне рамок хорового кружка. Правда, в их живом, политически заостренном обозрении музыке уделялось немаловажное место. Но музыкальный материал брался для совсем других целей. Работа этих небольших «кабаретных» ансамблей преследовала прежде всего политически-сатирические и меньше всего «артистические» цели. Для сатиры или пародии, конечно, более всего подходит тот звуковой материал, который острее характеризует того, кого надлежит осмеять. В данном случае это, были песенки, заимствованные из джаза, но только подаваемые совсем иным «голосом», в ином «кривозеркальном» изображении. На дальнейшей эволюции этого жанра мы остановимся подробнее дальше. Сейчас нам важно установить как качественно новый подход в работе живогазетных агитпроптрупп, так и иные «интонации», которыми заговорили и запели их соучастники. Особой популярностью среди многочисленных номеров их программы начинают пользоваться выступления декламационных хоров, так наз. Sprechchöre. Здесь мы уже встречаемся не только с яркой речью — призывом к активному действию, но и с сознательной антитезой к расплывчатой трактовке текста в реформистских многоголосных хорах, с их бесконечными повторениями отдельных слов, часто совершенно обессмысливавшими содержание песен. Вместе с тем бюргерской слащавой, мелодичной «красивости» напева противополагается ритмически точная, яркая скандовка слова. Для того, чтобы держать крепче в ритме декламацию хора, в их исполнении часто принимало участие и фортепиано. Ритм скорой поступи (М. М. = 126) ложится в основу этой «речи». Фортепиано дает четыре мерных, как удары молотом, акцента в такт. Интонации речи-призыва при наличии выпуклого словесного образа рождает напряженность мелоса.

Так постепенно вырисовывается путь возникновения немецкой боевой массовки, свое наиболее сильное и яркое выражение нашедшей в «Коминтерне» Эйслера (ср. также сборник «Массовые песни немецкого пролетариата», ЛО Музгиза, 1932 г.).

Появление этих «боевых песен» (Kampflieder) естественно не могло пройти незамеченным в практике хоровых кружков. Но большинство кружковцев, развращенное ложным «артистизмом» своей хоровой работы, враждебно встретило это подлинное детище массовых собраний. Прежде всего, песня эта одноголосна, помимо того — она недостаточно дает чисто певческих возможностей, и, наконец, она в корне противоречит тем принципам «красивого» кангиленного пения, которые столь свойственны бюргерскому исполнительскому стилю. Вот как формулирует один из руководителей оппозиционного хорового движения — дирижер и композитор Карл Ранкль — требования к исполнителю этих массовок:

1. Отчеканенное, заостренное произношение текста как в piano так и в forte. Подчеркнутая скандовка слогов при исключительной ритмической точности.

2. Соблюдение энергического, хочется сказать — фанатического ритма также при всевозможных изменениях темпа и динамики.

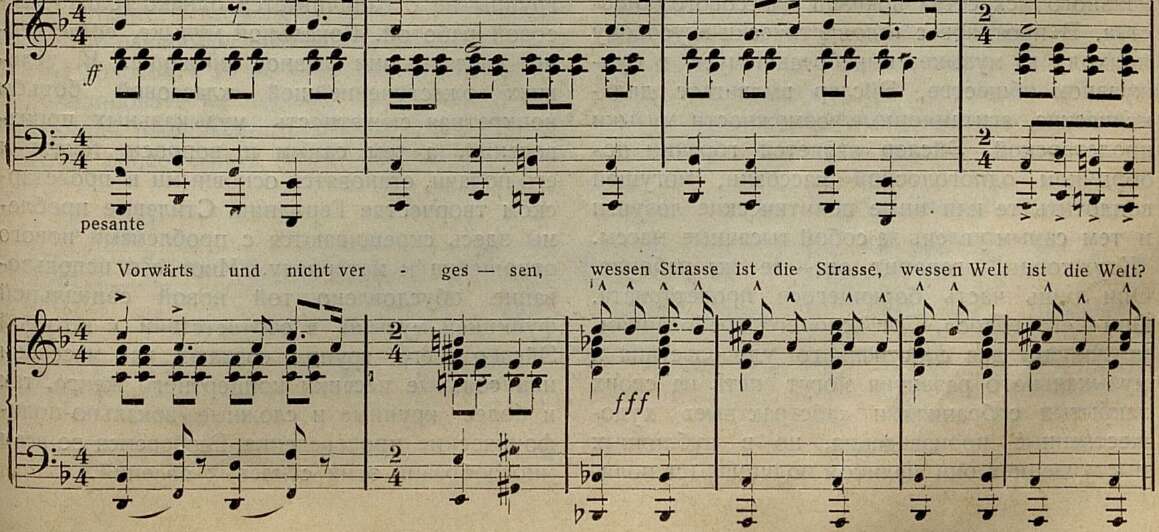

3. Красочнее и резкое сопоставление динамических оттенков (без томных замираний в diminuendo или длительных нарастаний в crescendo) — прим. 1:

Прим. 1

Эйслер. Припев «Песни солидарности»

Рожденная в условиях острейшего антагонизма к исполнительскому стилю реформистских кружков, массовка Эйслера и его группы, естественно, лишь в результате ожесточенной борьбы смогла завоевать себе сторонников среди кружковцев. Но наряду с этим она весьма быстро и интенсивно распространилась в широкой рабочей массе. И уже отсюда в свою очередь начала влиять на изменение музыкальных вкусов кружковцев, В результате этого более чем трехгодичного процесса внедрения боевой пролетарской песни в рабочие массы к 1931 г. в рядах Певческого союза образовалась солидная оппозиция, выделившаяся в самостоятельную «Боевую организацию рабочих хоров» (Kampfgemeinschaft der Arbeitersänger).

С весны 1931 г. эта организация начала выпускать свой ежемесячный орган «Kampfmusik»; несколько ранее этого началось издание хоровых произведений эйслеровской группы. Социал-реформисты, сразу же почуяв всю опасность возникшего объединения, пытались исключением его членов из своих кружков и другими организационными мерами приостановить крепнущее коммунистическое влияние. Но эта мера имела, лишь обратное действие, и к лету 1932 г. число единомышленников группы Эйслера достигло солидной цифры в 280 тыс. чел., при чем основная масса революционных кружковцев падала на промышленные центры — Рурскую область и Берлинский округ.

Эта «боевая организация» своей задачей ставила не только пропаганду массовой революционной песни, но и максимальное разъяснение в среде кружковцев той роли, которую должно играть хоровое пение в рабочем кружке в отличие от практики бюргерских «ферейнов». Здесь было выставлено Эйслером учение о функциональном значении музыкального искусства в жизни классового общества. В противовес гедонистически-вкусовому подходу к музыке, выработавшемуся в буржуазном обществе, Эйслер выдвигает дидактические, агитационные возможности музыки пролетарской. Эйслер является горячим поборником одноголосной массовки, могущей воплотить те или иные политические лозунги и тем самым увлечь за собой тысячные массы. «Кружковцы, — говорит он, — те же рабочие. Они лишь часть борющегося пролетариата. Они — его голос». Согласно его требованиям, кружковцы для собственного удовольствия и музыкального развития могут петь на своих закрытых собраниях и «абстрактные» художественные произведения, но в публичных выступлениях они целиком подчиняются политической идее собрания. Чрезвычайно продуктивно здесь была развита форма тематических «хоровых монтажей», в разработке программы которых активное участие принимают сами кружковцы. Посредством умелого привлечения рабочих-массовиков к участию в создании и исполнении этих «монтажей» удается активизировать и беспартийную массу.

Эти тематические концерты включались в качестве непосредственного звена в само митинговое «действие». За небольшим вступительным словом о теме «концерта» (вот примерные темы: Межрабпом, юбилейная годовщина или митинг-протест против угрозы империалистической войны) следовал монтаж песен, перемежавшихся со словесными номерами. Нередко эти монтажи прерывались дискуссиями на «темы дня», причем дирижер и активист кружка должны были являться, застрельщиками этих дискуссий. Таким образом, группа Эйслера мыслит себе полную неразрывность музыкальной работы кружковца с его политической деятельностью. В целях выявления кадра таких сознательных активистов эйслеровской группой была проведена большая разъяснительная работа, главным образом сосредоточенная в недавно разгромленной и запрещенной фашистами марксистской рабочей школе (сокращенно называемой «MASCH»). Помимо того, в целях максимальной теоретической и тактической проработки всех вопросов группа Эйслера производила и систематическую совместную работу композиторов и теоретиков; с дирижерами-практиками. Разгул фашистской реакции прервал эту ценную работу, но — нет сомнения — следы ее влияния не пройдут бесследно для будущего немецкой пролетарской музыкальной культуры.

Творческая деятельность Эйслера и его группы не ограничивается однако только массовой работой. Вокальной музыке, естественно, уделяют они главное внимание. В условиях ожесточеннейшей классовой борьбы конкретная сюжетность музыкальных произведений, а тем самым и вопросы текста и его подачи, становятся основными в пролетарском творчестве Германии. Стилевые проблемы здесь скрещиваются с проблемами новогоотношения к материалу. Иное его использование обусловлено той новой социальной функцией музыки, в соответствии с которой Эйслер и его группа создают как массовки или сольные песенки концертного жанра, так и более крупные и сложные вокально-полифонические произведения. Разберемся во всем многообразии этих стилевых явлений.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Марксистско-ленинское музыковедение на новую ступень! 3

- Н. А. Римский-Корсаков 8

- Опера и звуковое кино 15

- Творческий путь С. Н. Василенко 31

- Творчество А. Ф. Гедике 43

- О творчестве А. Веприка 47

- Заметки о «Голландии» Корчмарева 57

- Ганс Эйслер и его группа 61

- Творческий долг ССК Комсомолу 68

- Музыкальное радиовещание за год 69

- Кризис буржуазной музыки и международное революционное музыкальное движение 90

- Всесоюзный конкурс исполнителей 108

- Итоги и уроки 108

- К вопросу о советском исполнительском стиле 111

- Скрипачи и виолончелисты на I Всесоюзном конкурсе исполнителей 114

- Забытые участники конкурса 120

- Итоги московского отборочного конкурса 120

- Обращение участников I Всес. конкурса к Сталину 121

- Постановление СНК СССР — о премировании юных музыкантов 121

- Современная теория и практика ф-п. педагогики 122

- К проблеме электрических муз. инструментов 137

- О книге Б. Пшибышевского «Бетховен» 142

- Ответ проф. Иванову-Борецкому 156

- Обзор музыкальной жизни 159

- 1. Портреты исполнителей. К. Н. Игумнов 159

- 2. ССК. Творческая и организационная деятельность 160

- 3. Концерты и постановки 166

- 4. Некрологи. А. Г. Верхотурский 170

- 5. Хроника 171

- Сатирикон 175

- За рубежом 180