То же, что сказано о квартете, но в еще более сконденсированном виде ощущается при рассмотрении сюиты. Полное название ее «Туркменские картины на туркменские народные темы». Композитор сознательно подчеркивает некую служебность своей работы, изобразительную функцию ее. «Степь цветет» — первая часть сюиты — дает представление о таинственных шорохах, об изумительном аромате бескрайней степи, о легких и свободных ветрах, колышащих травы. Мобилизованы все декоративные возможности оркестра, хотя принципиально новых открытий в области инструментовки композитор здесь не делает. Он использует огромные богатства своего опыта и применяет их щедро на новом, этнографически ценном и проверенном материале. Обилие ударных нигде не режет слух: употребление их подчинено общему замыслу.

Вторая часть — «Кочевники». Если простота музыкального языка достигнута и здесь, как и в первой части, то в области содержания вторая часть требует к себе сугубо критического отношения. Как трактуется в ней понятие «кочевники»? Внешне — показ сделан очень колоритно: дикость, лихость, своеобразное perpetuum mobile скачки на конях, пестрый, живописный ритм. Но, конечно, за этим музыкально-живописным рисунком нет большой идеи: кочевники взяты оторванно от реальной обстановки. Написанная в романтической манере, эта часть сюиты вызывает большие возражения вовсе не из-за своей романтической заостренности, а всилу идейных своих дефектов. Василенко преодолевает упорно и трудно эстетский экзотизм, но в данной сюите— он еще не чувствует нового, советского Востока. Он еще в плену формалистической, по сути, концепции, для него важна фактура, ценность темы, музыкально «играющий» сюжет — идейность же и направленность, целеустремленность музыкальной пьесы в целом — лежат еще вне сознания композитора.

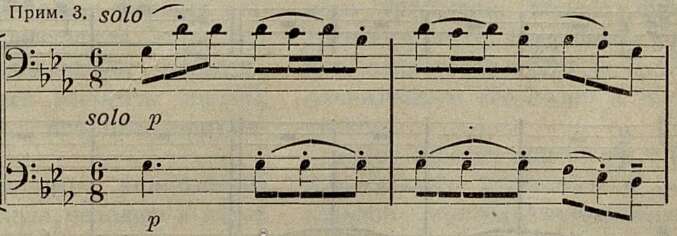

Третья часть сюиты «Ночью» — основана на бережной и скромной разработке лирической мелодии:

Прим. 3

Мелодия типична, характерна. Мягко, тепло, волнующе рассказывает композитор какую-то любовную песню. Это едва ли не лучшие страницы в сюите. В них хорошо выдержана национальная форма.

Эффектный, бравурный, отлично звучащий в оркестре марш увенчивает сюиту. Но и в нем много — от показного, от внешнего.

Мастер, заканчивая сюиту — критически просматривает свой путь. Тридцать лет творчества, шестьдесят лет жизни. Казалось бы, — чему учиться? Но в этом-то и сила нашего времени, нашей большевистской действительности, что они заставляют и молодых и старых художников снова и снова переучиваться. И вот — новая сюита. Снова ориентализм. Но на этот раз название не только обязывает, но во многом и предопределяет. Ор. 75 — «Советский Восток» — к 15-летию Красной армии. Памир — Армения — Узбекистан — Казакстан — Таджикистан — Азербайджан — Дагестан.

Перед композитором — ответственная задача. Обрисовать средствами музыкальной выразительности ряд советских национальных республик.

Нужно ли было искать непременно новобытные песни? Но они слишком часто поются на старые, даже древние мелодии... И лирика, и эпос, и героика, и бытовой танец — могут свидетельствовать о новом Востоке. Все — в том, в каком раккурсе подать этот материал, да и в том, конечно, какой материал выбран, как обработан, с чем сопоставлен. И удача Василенко в том, что значительная часть последней сюиты — не только по названию — советская. Композитор, быть может, больше интуицией — и она ведь развивается во времени и в классовой борьбе — почувствовал, в основном, правильный путь, по которому надо идти в музыкальной характеристике. Он взял первоклассные, свежие народные темы, и, не прячась за них, не выставляя себя за их счет — реалистически просто, с глубокой серьезностью и заботой о подлинно мастерской их обработке — дал творческий синтез мелодического, гармонического и полифонического (в эмбрионе в них заложен-

ного) развития. Он постарался, насколько четкость его мировоззрения это ему позволила — так творчески сплести, воплотить эти песни, что они иногда появляются как бы в новом качестве, и в комплексе своем ассоциируются действительно не со старыми представлениями о некоем эпизодическом и безымянном Востоке, еще. так недавно милом сердцу Василенко, а с нашими, переплавляющимися в классовой борьбе, в энтузиазме социалистической стройки, национальными республиками.

Успех Василенко — не будем излишне петь дифирамбы его вполне законченному, сформировавшемуся мастерству — не в формальной виртуозности. Успех — в тех элементах, которые им интуитивно найдены и которые окрашивают даже старые лирические или героические песни в новые, более близкие нам, радужные и радующие нас цвета. И здесь не без срывов — разве можно говорить об абсолютной удаче там, где поиски только начинаются? Но общий результат — положительный, и поэтому сюитой «Советский Восток» Василенко определенно ставит новую веху на пути своего более чем тридцатилетнего творчества. Уже в первой части «Памир» вместо одной-двух стандартных и чаще всего статичных мелодий «Туркменской сюиты» — дан целый букет разнообразных, ритмически и в ладовом отношении необычайно гибких мелодий. Композитор искусно планирует их, делает естественные и вместе с тем острые модуляционные ходы. В результате «Памир» начинает осязаться как нечто музыкально-реальное, богатое возможностями, чуждое трафарета, с суровой и вместе динамичной природой. Ощущается воля, жизнь, биение пульса — музыкальный образ полнокровен и свеж.

«Армения» представлена привлекательной мелодией (прим. 4):

Прим. 4

Четыре такта вступления как бы дают здоровое дыхание, на фоне которого льется свободная, чарующая полнотой чувства мелодия. Здесь не услышишь увеличенной секунды, — непременного атрибута традиционного Востока, нет слащавости и пряности, всегда тривиальных и отдающих казенной экзотикой. Беспрерывные крещендо и диминуэндо создают впечатление именно здорового, чувственного дыхания, а не робких вздохов, истерических

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Марксистско-ленинское музыковедение на новую ступень! 3

- Н. А. Римский-Корсаков 8

- Опера и звуковое кино 15

- Творческий путь С. Н. Василенко 31

- Творчество А. Ф. Гедике 43

- О творчестве А. Веприка 47

- Заметки о «Голландии» Корчмарева 57

- Ганс Эйслер и его группа 61

- Творческий долг ССК Комсомолу 68

- Музыкальное радиовещание за год 69

- Кризис буржуазной музыки и международное революционное музыкальное движение 90

- Всесоюзный конкурс исполнителей 108

- Итоги и уроки 108

- К вопросу о советском исполнительском стиле 111

- Скрипачи и виолончелисты на I Всесоюзном конкурсе исполнителей 114

- Забытые участники конкурса 120

- Итоги московского отборочного конкурса 120

- Обращение участников I Всес. конкурса к Сталину 121

- Постановление СНК СССР — о премировании юных музыкантов 121

- Современная теория и практика ф-п. педагогики 122

- К проблеме электрических муз. инструментов 137

- О книге Б. Пшибышевского «Бетховен» 142

- Ответ проф. Иванову-Борецкому 156

- Обзор музыкальной жизни 159

- 1. Портреты исполнителей. К. Н. Игумнов 159

- 2. ССК. Творческая и организационная деятельность 160

- 3. Концерты и постановки 166

- 4. Некрологи. А. Г. Верхотурский 170

- 5. Хроника 171

- Сатирикон 175

- За рубежом 180