и т. д. точно так же расчленяется на свои составные части, которые разрабатываются с огромным техническим мастерством. Но настоящего симфонического развития в смысле движения вперед, в смысле некой целеустремленности, здесь не ощущается. Если первая часть симфонии всеже представляет собой единый целостный организм, то в финале обращает на себя внимание некоторая мозаичность, ибо отдельные части не скреплены внутренней логикой развития.

Указанные недочеты симфонизма Гедике однако не должны затемнять его положительных сторон: солидности фактуры; хорошей полнозвучной оркестровки, но без внешней декоративности, часто прикрывающей внутреннюю пустоту; если не слишком оригинального, то во всяком случае серьезного, даже строгого музыкального содержания; наконец, огромного мастерства в оперировании всеми элементами музыкальной речи.

***

Среди крупных произведений Гедике следует отметить неизданную оперу «Виринея», написанную еще до Октябрьской революции. Издано только вступление к эгой опере: «Галльский набег». Но сама опера здесь не может получить оценки, ибо она неизвестна автору настоящих строк.

В вокальном творчестве Гедике вполне заслуженной популярностью пользуются его сборники русских народных песен для голоса с сопровождением трио (фортепиано, скрипка и виолончель). В них Гедике показал изумительное мастерство обработок народных песен, умение проникать в подлинную их сущность с ее специфическими, сплошь да рядом чрезвычайно сложными ладовыми особенностями. Принцип строения этих песен — обычный в русской музыке, установившийся еще со времен Глинки: куплетная форма с варьирующимся и усложняющимся в каждом куплете сопровождением. Вариации сопровождения в целом ряде песен отличаются большим разнообразием в использовании трио и часто достигают чрезвычайно интересных звучностей, всегда соответствующих духу народной песни. Такие песни, как «У ворот», «Зеленая роща», «У Катюхи муж гуляка» и др. — подлинные шедевры мастерской обработки русской крестьянской песни.

В заключение, нельзя обойти молчанием чрезвычайно плодотворную педагогическую деятельность Гедике. Как руководитель камерного ансамбля, педагог по классу фортепиано и органа, он своей самоотверженной работой способствует развитию у студентов консерватории исполнительских специальностей той высокой культуры, которая столь необходима советскому музыканту, активному участнику социалистического строительства на фронте культурной революции.

Арнольд Альшванг

О творчестве А. Веприка

Оценка творчества советских композиторов представляет трудную и в высшей степени ответственную задачу. Теперь, когда привычные методы выяснения «созвучности» и «несозвучности» подвергаются решительному пересмотру, необходимо прежде всего поставить вопрос о критерии оценки советского композитора. В самой общей форме таким критерием является правильное понимание исторической действительности и умение выразить это понимание действительности на музыкальном языке. А так как единственным мировоззрением, охватывающим действительность в ее полноте и дающим возможность ее правильно понимать, является мировоззрение диалектического материализма, то критерий должен быть формулирован следующим обоазом: советский композитов овладевает методом не только в его общей форме, но осваивает мировоззрение диалектического материализма в области художественного и, в частности музыкального — языка.

Молодое поколение советских композиторов, начавших свою деятельность после Октября, выдвинуло ряд талантливых людей, среди которых А. Веприку уже теперь принадлежит заметное место. Композитор этот обладает рядом своеобразных, глубоко-индивидуальных свойств художественного темперамента и специально-музыкального склада, упорно стремится освоить мировоззрение марксизма-ленинизма не только на словах, но и на музыкальном материале. В этом безусловная ценность творчества Веприка, и в этом же залог того, что ему удастся преодолеть полностью — ужe в значительной сте-

пени преодолеваемые им — те слабые стороны своего творческого мировоззрения, которые приводят к недостаточной развернутости его музыкальных идей.

Начать обзор творчества Веприка нужно со второй сонаты. Более ранние произведения не представляют особого интереса. Вторая соната (1924) и «Траурная поэма» (издание Schott, 1925 г.) сразу вводят нас в эмоциональную атмосферу творчества Веприка. Несмотря на отзвуки Бородина («Траурная поэма») и Скрябина (соната) — оба произведения носят вполне самостоятельный характер. Они оставляют впечатление напряженной, мрачной, упорной и во всяком случае незаурядной силы. Соната с начала до конца выдержана на почти одинаковой значительной эмоции, носящей характер непрекращающейся грозы, изредка затихающей, чтобы снова возродиться в своем мрачном упорстве. В сущности это не соната, несмотря на сохранение сонатной схемы. Это широкоразвитая многотемная, но внутренне однородная одночастная композиция, как бы вылитая из одного куска, без осязательного контрастирования различных музыкальных идей. Поэтому достаточно процитировать немногие эпизоды, чтобы тем самым дать представление о сонате в целом.

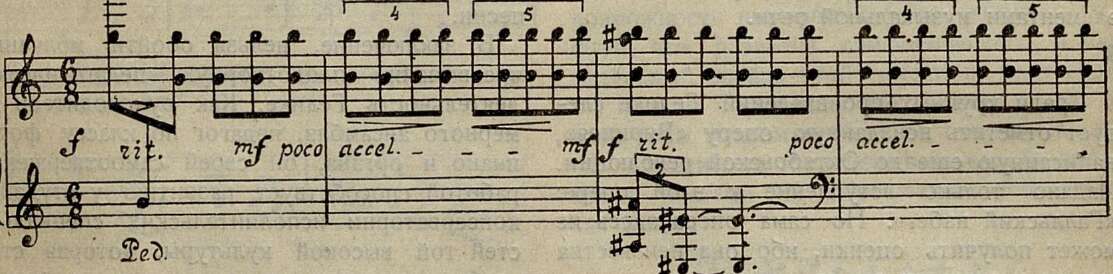

Основной элемент «грозы» дается уже в самом начале (прим. 1):

Прим. 1

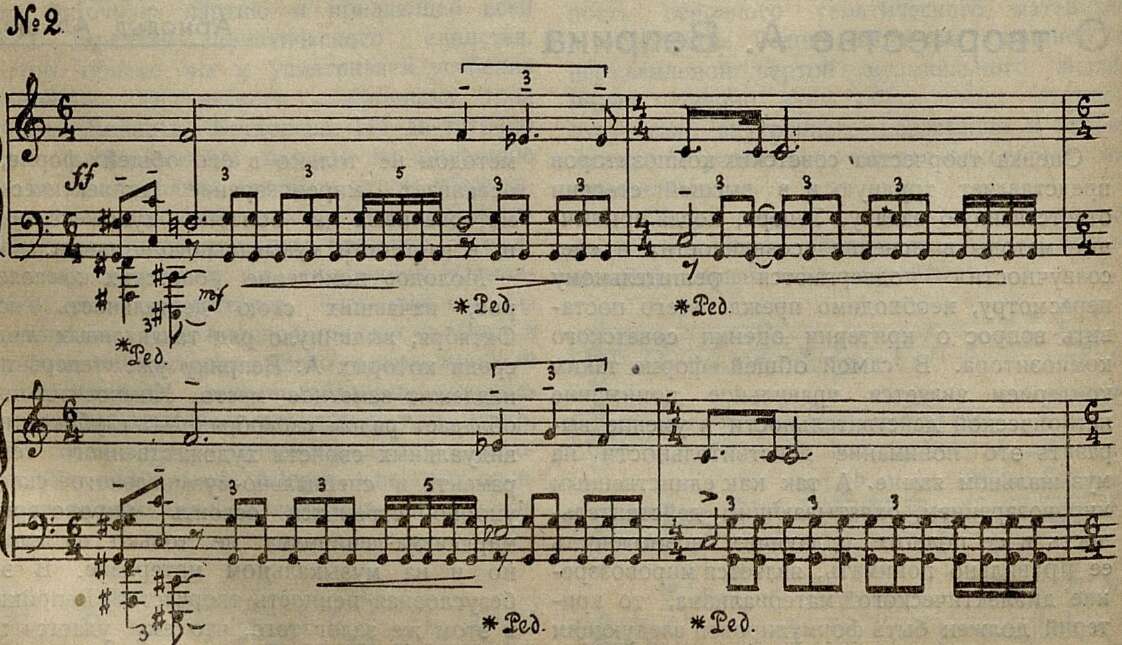

Этот элемент пронизывает всю сонату. Вот эпизоды выдающейся энергии, взятые из разработки и репризы — на том же грозовом фоне (прим. 2 и 3):

Прим. 2

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Марксистско-ленинское музыковедение на новую ступень! 3

- Н. А. Римский-Корсаков 8

- Опера и звуковое кино 15

- Творческий путь С. Н. Василенко 31

- Творчество А. Ф. Гедике 43

- О творчестве А. Веприка 47

- Заметки о «Голландии» Корчмарева 57

- Ганс Эйслер и его группа 61

- Творческий долг ССК Комсомолу 68

- Музыкальное радиовещание за год 69

- Кризис буржуазной музыки и международное революционное музыкальное движение 90

- Всесоюзный конкурс исполнителей 108

- Итоги и уроки 108

- К вопросу о советском исполнительском стиле 111

- Скрипачи и виолончелисты на I Всесоюзном конкурсе исполнителей 114

- Забытые участники конкурса 120

- Итоги московского отборочного конкурса 120

- Обращение участников I Всес. конкурса к Сталину 121

- Постановление СНК СССР — о премировании юных музыкантов 121

- Современная теория и практика ф-п. педагогики 122

- К проблеме электрических муз. инструментов 137

- О книге Б. Пшибышевского «Бетховен» 142

- Ответ проф. Иванову-Борецкому 156

- Обзор музыкальной жизни 159

- 1. Портреты исполнителей. К. Н. Игумнов 159

- 2. ССК. Творческая и организационная деятельность 160

- 3. Концерты и постановки 166

- 4. Некрологи. А. Г. Верхотурский 170

- 5. Хроника 171

- Сатирикон 175

- За рубежом 180