Первым крупным сочинением Гедике была его «Драматическая увертюра» для оркестра, написанная еще в годы консерваторского учения и изданная в 1903 г. Эта молодая работа уже свидетельствует о влечении Гедике к творчеству Чайковского. Некоторая напряженность, мрачная сосредоточенность и наличие трагического пафоса— ее основные черты. Эта печать влияния Чайковского, вообще характерная для большинства московских композиторов предреволюционного (до 1905 г.) периода, лежит также на первой симфонии f-moll op. 15, исполненной впервые в 1903 г. под управлением автора.

***

Гедике написаны три симфонии, ряд камерных произведений, из которых своим монументально-величественным характером выделяется фортепианный квинтет C-dur, ряд фортепианных произведений, в том числе пьесы педагогического характера, концерт для трубы с оркестром, концерт для валторны с оркестром и др.

Программно-изобразительные тенденции не привлекают Гедике; романтико-импрессионистические черты и внешняя звуковая красочность ему чужды. Даже 2-я симфония A-dur, программой которой как будто служит отрывок из 2-й части «Фауста» Гете, по существу не является программной. Об этом говорит сам Гедике в примечании к приведенному в партитуре симфонии указанному отрывку из «Фауста», который «отнюдь не должен быть понимаем, как «программа» симфонии, а лишь как пояснение основного характера и настроения ее музыки». Отметив влияние Чайковского и Танеева, следует указать и на явно обнаруживающуюся склонность Гедике к музыке Баха и позднего Бетховена с ее зачастую сложнейшей полифонической тканью, и даже к нидерландцам XVI в.

Итак, твердый классический фундамент, монументализм, связанный с культурой органа, и, вместе с тем, окрашенный влияниями патетизма Чайковского, умеренного в свою очередь рационализмом Танеева — таков творческий облик Гедике.

Но указанный академический монументализм приводит у Гедике и к некоторым отрицательным качествам, которые здесь же уместно будет отметить. Огромным и важнейшим фактором, сообщающим музыке классического стиля ее взрывчатость и динамику, является контрастность, получившая наиболее яркий, мощный и напряженный характер в творчестве Бетховена. Эта контрастность можетпринимать самые разнообразные формы: она возможна внутри основной темы; в противопоставлении главной и побочной партии; она может быть мелодической, ритмической, ладо-тональной, тембровой; возможна контрастность в одном отношении и единство в другом. Количество таких комбинаций и возможностей безгранично, — важно только, чтобы была такого рода конфликтность, которая приводит к столкновению и вызывает в процессе развития или разработки борьбу контрастирующих элементов, получающую то или иное завершение. Важно, чтобы основная идея утверждала себя через борьбу заложенных в ней контрастов. Такова основная сущность классического симфонизма бетховенского типа.

Гедике, подобно всем композиторам академического направления, воспринял лишь внешнюю сторону классического симфонизма: расчленение основной темы на отдельные, составляющие ее, мотивы и самостоятельную разработку этих отдельных мотивных ячеек. Благодаря огромному техническому мастерству он умеет бесконечно варьировать их путем модуляций, путем секвентных повышений и понижений, умеет из небольшого мотива строить большую конструкцию, но настоящего развития в смысле органического роста основной идеи, — роста, приводящего к показу ее на какой-то новой, более высокой ступени, к новому качеству, все же не получается.

В чем же тут дело? Как будто с первого взгляда контрастность налицо, ибо главная партия так или иначе отличается от побочной. Очевидно, дело здесь в том, что эта контрастность скорее внешнего порядка; сами по себе темы еще недостаточно взрывчаты; звуковые массивы симфонии Гедике с их монументальной звуковой архитектоникой не содержат в себе тех элементов, которые способствовали бы динамике развития; это как бы сплошные глыбы, высеченные из одного камня, даже не камня, а скалы. Подобно скале, это неподвижно.

Статика музыкального мышления Гедике сообщает разработкам его симфоний характер крайне солидной технической работы, но не преодоленной и не дающей ощущения борьбы за достижение какой-то цели. В связи с этим реприза — это не столько вывод из всего предыдущего развития, сколько формальная необходимость «заключения».

В качестве иллюстрации сказанного возьмем лучшую симфонию Гедике — его 3-ю симфонию e-moll, написанную им в 1921 г.

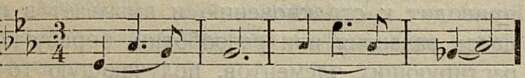

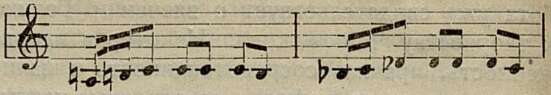

после значительного перерыва в симфоническом творчестве (2-я симфония написана в 1907 г.). Начало первой части этой симфонии представляет собой вступление (Moderato molto sostenuto) довольно неподвижного характера, как бы глубокомысленное размышление, накопляющее энергию для следующего за ним «Allegro tenebroso». Тема этого вступления

Прим. 1

Прим. 2

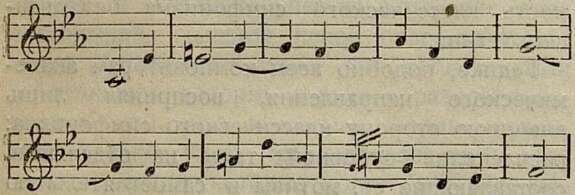

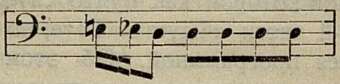

излагаемая кларнетом, удвоенным валторной, несколько родственна теме побочной партии:

Прим. 3

Прим. 4

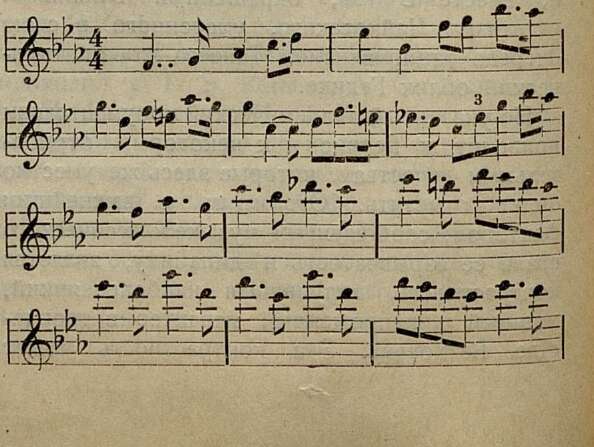

и т. д. Главная партия, не лишенная налета патетики:

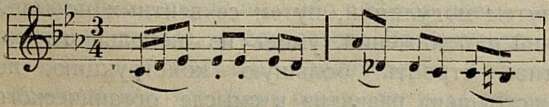

безраздельно господствует в первой части симфонии в виде почти непрерывно звучащей и на всякие лады варьируемой ритмической фигуры (две шестнадцатых — восьмая — две восьмых — две восьмых), сопровождающей даже побочную партию и придающей всей части характер тематического единства. В этом приеме мы и усматриваем усвоение принципов классического симфонизма типа Гайдна — Моцарта — Бетховена. Но достаточно даже поверхностного взгляда на симфонию или ее прослушания для того, чтобы убедиться, что основной фактор, способствующий столь яркой динамике развития в классических симфониях или симфониях Чайковского, здесь отсутствует. Здесь все как бы однопланно, даже в одной плоскости. Рост и развитие темы уступают место ее вариационным видоизменениям, секвенцеобразным перемещениям на различные ступени и т. д. Напр. тема главной партии рассматриваемой симфонии уже в 3-м такте Allegro tenebroso появляется на секунду ниже своего первого проведения:

Прим. 5

Следующие такты расчленяют эту тему на ее составные части и разрабатывают ее первую мотивную ячейку:

Прим. 6

и т. д. Секвенции — это хороший прием, когда они являются средством эмоционального нагнетания, когда же они формально заменяют динамику эмоционального напряжения, они становятся скучными, ибо свидетельствуют о некоторой инертности и механичности музыкального мышления.

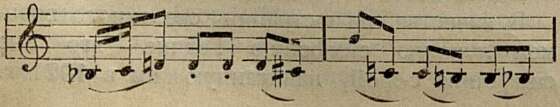

Гедике — огромный мастер и умеет развивать музыкальный материал, но самый материал, который он использует, очевидно не способен к настоящему симфоническому развитию. Приведенная тема таит в себе скорее возможность полифонического развития типа фуги, чем развития симфонического, и внимательный анализ этой симфонии подтвердил бы нам то положение, что Гедике сделал из этой темы максимум того, на что она способна. Секвентные перемещения ее, появляющееся местами ее обращенное проведение, как напр.

Прим. 7

и т. д. подкрепляют наше утверждение о ее полифонической природе. Такая несимфоничность основного тематического материала в творчестве Гедике является типичной и неотъемлемой чертой музыкального академизма. Именно этим обусловлены статика, отсутствие внутреннего нарастания и напряжения в развитии — черты, о которых мы говорили выше.

Особенно четко это свойство выступает в финале симфонии (3-я часть — Allegro appassionato), первая тема которого

Прим. 8

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Марксистско-ленинское музыковедение на новую ступень! 3

- Н. А. Римский-Корсаков 8

- Опера и звуковое кино 15

- Творческий путь С. Н. Василенко 31

- Творчество А. Ф. Гедике 43

- О творчестве А. Веприка 47

- Заметки о «Голландии» Корчмарева 57

- Ганс Эйслер и его группа 61

- Творческий долг ССК Комсомолу 68

- Музыкальное радиовещание за год 69

- Кризис буржуазной музыки и международное революционное музыкальное движение 90

- Всесоюзный конкурс исполнителей 108

- Итоги и уроки 108

- К вопросу о советском исполнительском стиле 111

- Скрипачи и виолончелисты на I Всесоюзном конкурсе исполнителей 114

- Забытые участники конкурса 120

- Итоги московского отборочного конкурса 120

- Обращение участников I Всес. конкурса к Сталину 121

- Постановление СНК СССР — о премировании юных музыкантов 121

- Современная теория и практика ф-п. педагогики 122

- К проблеме электрических муз. инструментов 137

- О книге Б. Пшибышевского «Бетховен» 142

- Ответ проф. Иванову-Борецкому 156

- Обзор музыкальной жизни 159

- 1. Портреты исполнителей. К. Н. Игумнов 159

- 2. ССК. Творческая и организационная деятельность 160

- 3. Концерты и постановки 166

- 4. Некрологи. А. Г. Верхотурский 170

- 5. Хроника 171

- Сатирикон 175

- За рубежом 180