Политическую революцию он рассматривал лишь как ступень, как расчистку почвы для грядущего переворота в сфере духа, а не как решающий фактор преобразования жизни и сознания людей. В этом заблуждении Скрябина несомненно сказались испытанные им влияния идеалистической философии и анархистских теорий.

В разбираемом письме к Морозовой весьма существенно, однако, и то, что в прямую связь с социальным идеалом поставлено «главное сочинение», то есть мерещившаяся Мистерия. Возникает вопрос: совместимо ли утверждение композитора о том, что в основу Мистерии кладется идея бесконечного подъема творческой деятельности, идея общего блага и общего расцвета, с широко распространенной сабанеевской версией об однократности Мистерии, якобы мыслившейся Скрябиным как некий заключительный акт уничтожения человечества и разрушения вселенной?1.

Отрицательный ответ заключен, разумеется, в самой постановке вопроса. Скрябин опровергает Сабанеева. Тут возможно, однако, возражение следующего свойства. Ведь письмо к Морозовой написано весною 1906 года. Идея Мистерии могла претерпеть последующие трансформации под усилившимися воздействиями оккультных «учений» и теософских «доктрин». Стало быть, письмо к Морозовой не служит еще достаточным основанием для признания несостоятельности сабанеевской версии.

Это возражение снимается одним документом, приведенным Кашперовым в его комментариях и относящимся к 1913–1914 годам. Вот отрывки из дневника А. А. Гольденвейзер (первой жены А. Б. Гольденвейзера), в которых беседы со Скрябиным по поводу Мистерии как бы запротоколированы2:

«Его "Мистерия" должна дать страшный толчок всей человеческой культуре, и если она будет стоять на высоте этого замысла, то она и сделает этот переворот. Если же люди не совместят в себе грезящейся ему возможности актеров и зрителей, значит он виноват, не хватило гениальности» (запись от 19 марта 1913 года).

«Он говорит, что форма храма, в котором всегда (разрядка Кашперова. — Н. Ф.) будет происходить "Мистерия", не будет всегда каменно однообразна, а будет вечно изменяться <...> Подобно тому, как теперь ездят в Байрейт, забывая всё, себя, свою жизнь, обстановку, и всецело отдаются философски-эстетическому наслаждению, так будут ездить к нему, в его храм <...> Все это большая тайна, выданная нам "по дружбе", а я записала ее для себя» (запись от 9 января 1914 года).

Первый из этих отрывков отражает ту же мысль, которая изложена Скрябиным в письме к Морозовой от 18 апреля (1 мая) 1906 года. Из этого можно заключить, что автор дневника верно зафиксировал скрябинские высказывания. Что касается второго отрывка, то при всей фантастичности скрябинских проектов храма искусств и при несомненном

__________

1 См.: Л. Л. Сабанеев. Скрябин. М., Госиздат, 1923, стр. 28. Несмотря на то, что советское музыкознание давно уже отмежевалось от этой книги, версия об однократности Мистерии укоренилась в литературе о Скрябине довольно глубоко.

2 Цитируются по примечаниям Кашперова (см. письма 706 и 726), а также по подлиннику, хранящемуся в квартире-музее Гольденвейзера (филиал ГЦММК).

наличии в них мистического элемента они полностью дезавуируют, однако, версию «однократности» Мистерии, поскольку самый храм мыслился Скрябиным как постоянно действующее учреждение. Между прочим, «протокол» Гольденвейзер вполне согласуется с воспоминаниями Н. Н. Римской-Корсаковой. Сообщая о беседах по поводу Мистерии, состоявшихся (в 1907 году) между Скрябиным и Римским-Корсаковым, она тоже ни словом не обмолвилась об ее однократности и о вытекающих отсюда последствиях1.

Выяснение данного вопроса представляется важным не только с биографической, но и с музыковедческой точки зрения. Как известно, истолкование идеи Мистерии как конечного катаклизма, означающего дематериализацию физического мира, переносилось нередко и на «эскизы» к Мистерии, то есть на реально существующие произведения Скрябина, написанные им после Пятой фортепианной сонаты. Опубликованные ныне документы показывают необоснованность подобного подхода к анализу наследия Скрябина.

Коснусь теперь научной стороны публикации.

Во вступительной статье («Скрябин в письмах»), принадлежащей перу В. Асмуса, раскрыт ряд характерных черт Скрябина как человека и художника: его не знающая отклонений творческая целеустремленность и вера в неистребимость творческих достижений, его ненависть к обыденности и пошлости буржуазного существования, реалистическая основа его эстетических взглядов. Обстоятельно освещена в статье личная драма композитора, связанная со сложными семейными отношениями. Плодотворны мысли Асмуса о чуждости Скрябину мистических идей, которые ему подсказывались и навязывались извне, о таившихся в его творческой личности здоровых началах, превозмогавших наваждения идеализма и мистики.

Но отдельные положения статьи вызывают и возражения. Трудно, например, согласиться с тем, будто Скрябин «не разрешает себе в композиции проявлений чувства юмора» (стр. 19). Данное утверждение оказалось бы более приемлемым, если б оно не было выражено в столь категорической форме. Вспомним хотя бы о четвертой части (Vivace) из Первой симфонии Скрябина. Ее шутливый характер откровенно подчеркнут ритмическим рисунком темы, переброской игривого мотива в регистр басов, неожиданными сопоставлениями оркестровых красок, задорно смешливой концовкой. Или другой пример: сам Скрябин, как известно, говаривал, что его «Загадка» — «бедовое создание». Но можно ли придать музыкальному образу «бедовость», не разрешая себе в композиции никаких проявлений чувства юмора?

Недостаточно аргументированным представляется утверждение, будто бы в области оркестровки «Скрябин позволял себе — в ранних сочинениях — быть менее взыскательным» (стр. 25). Это заключение не вытекает из скрябинского письма, на которое ссылается автор статьи. Создается впечатление, что единственным основанием для негативного вывода (см. также стр. 23) послужила оценка оркестровки Концерта ор. 20, принадлежащая Римскому-Корсакому. Правда, в более поздние годы сам

_________

1 Н. Н. Римская-Корсакова. Воспоминания об А. Н. Скрябине. «Советская музыка» № 5, 1950.

Скрябин критически высказывался о своем раннем произведении. Но, во-первых, эти высказывания касались произведения в целом, а не специально его оркестровки. Во-вторых же, самокритичные суждения авторов о созданном ими — обычнейшее явление, ни в коей мере не снижающее объективного художественного достоинства самих произведений. В частности, скрябинский Концерт ор. 20 продолжает оставаться доныне одним из лучших творений русской музыки, созданных в данном жанре.

В отдельных разделах вступительной статьи ощущается недосказанность. Так, в письмах Скрябина встречаются прямые ссылки на Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Ренана. Некоторые сентенции Скрябина определенно навеяны трудами этих философов. Но во вступительной статье имена их даже не названы и оставлены без пояснения скрябинские интересы в данной области1. Между тем читателю трудно вычеркнуть из памяти воспоминания Плеханова о том, как интересно ему было дискутировать со Скрябиным на философские темы. Кроме того, мысль Плеханова о несомненном влиянии философских взглядов Скрябина на всю его художественную деятельность положена в основу ряда известных музыковедческих трудов. Узнать хотя бы очень краткое резюме по этим вопросам, высказанное столь видным представителем советской философской науки, каким является Асмус, читателям было бы поэтому очень желательным, да и полезным.

Перехожу к комментариям Кашперова. Их главное, достоинство в том, что они подчинены единой цели — создать вокруг писем Скрябина живой биографический фон. В результате эпистолярная книга приобрела поистине действенный характер: на первом плане главный персонаж, а за спиной его множество «партнеров», каждый из которых играет роль, тщательно продуманную комментатором.

В процессе комментирования писем Кашперов провел значительную музыкально-текстологическую работу. Он аналитически сопоставил издания сочинений Скрябина с его автографами, с корректурами, а также и с печатными экземплярами, в кото-

_________

1 В статье имеется, правда, упоминание об анархомистической теории «соборного» искусства Вячеслава Иванова, с которой «философия» Скрябина имела точки соприкосновения (стр. 15). Но этим источником не определялось, конечно, формирование мировоззрения Скрябина.

рых содержатся позднейшие вписки композитора; установил идентичность отдельных сочинений, упоминаемых в письмах, с посмертными изданиями; внес уточнения в историю создания и первых исполнений некоторых опусов (например, «Поэмы томления» ор. 52 и «Ласки в танце» ор. 57). В непосредственную связь с этой работой Кашперова должна быть поставлена и осуществленная им публикация партитуры Концерта ор. 20, содержащая перечень всех текстологических разночтений и знакомящая как пианистов, так и дирижеров с исполнительскими указаниями композитора. Важное место в биографии Скрябина должно будет занять сделанное Кашперовым указание на то, что «мысль об объединении музыки и светоцвета возникла у Скрябина задолго до сочинения им "Прометея"(примечание 2 к письму 531).

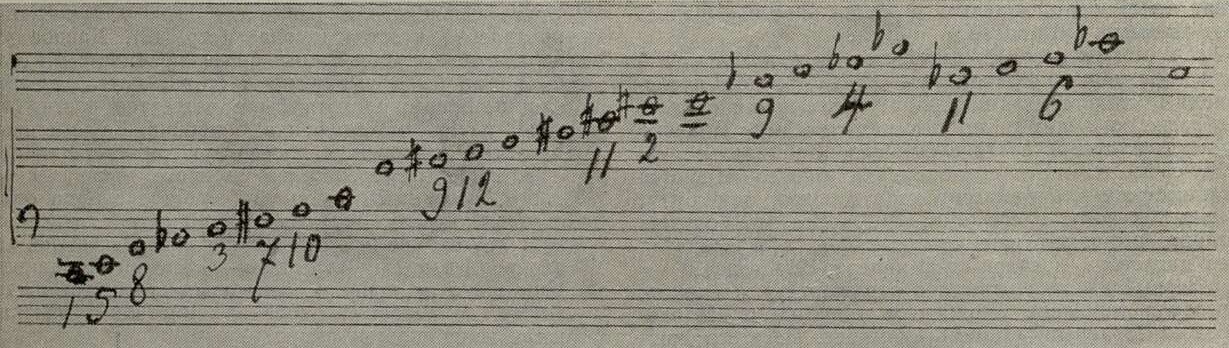

Вместе с тем в музыкально-текстологическом разделе комментария имеются и пробелы. Так, например, в письме к Морозовой от 13 июня 1907 года Скрябин писал: «Я много читаю, сочиняю, то есть скорее вычисляю» (письмо 523). Кашперов оставляет это высказывание композитора без комментария. Между тем широкий читатель, незнакомый с творческой лабораторией Скрябина, едва ли верно поймет эту связь между сочинением и вычислением. Комментатору здесь следовало кратко рассказать о встречающихся среди эскизов Скрябина сравнительных анализах и исследованиях различных звукорядов, ладов и аккордов, о предварительных цифровых распланировках им числа тактов по разделам, о многочисленных цифровых выкладках исхемах, фигурирующих на полях его нотных рукописей и включающих обычно операции, связанные с различными математическими действиями. Было бы не лишним привести здесь (для иллюстрации) тот цифрованный ряд септаккордов, который Скрябин зафиксировал на нижних строчках набросков поэмы-ноктюрна ор. 611:

Комментатору писем часто приходится вести не только исследовательскую, но и «расследовательскую» работу, проверяя противоречивые показания свидетелей, устраивая между ними документальные «очные ставки» и т. п. Это увлекательная, но трудоемкая работа, и для успешного ее выполнения необходимо бескорыстное упорство (ведь результатом многодневных собираний «вещественных доказательств» является нередко всего лишь одна.

_________

1 ГЦММК им. Глинки, ф. 31, № 37.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- «Тост» 9

- Новые образы, новые средства 19

- В ответе перед народом 23

- Оперный дебют Эйно Тамберга 26

- Пытливый художник 32

- В Союзе композиторов СССР 35

- Тип изложения и структура 39

- Письма к родным в Болгарию 44

- Дмитрий Гачев 55

- Путешествие в Италию 58

- Из автобиографии 67

- Наука помогает педагогике 79

- Возможна ли "объективная интерпретация"? 84

- О моем учителе 89

- Наследник музыкантов-просветителей 94

- Воздействие огромного таланта 97

- Письмо Л. Годовского к Г. Нейгаузу 98

- Голосов янтарное сияние 100

- Там, где работают энтузиасты… 102

- «Варшавская осень» 1965 года 105

- Композитор-борец 115

- На Зальцбургском фестивале 118

- На музыкальной орбите 130

- Скрябин о себе 137

- Творческий итог 141

- Коротко о книгах 143

- Пять романсов 145

- Хроника 155