В. Бобровский

Драгоценная простота

Народные песни часто сравнивают с драгоценными камнями, а композитора, их использующего, — с ювелиром, создающим из алмазов художественные изделия. В руках мастера природные богатства земли образуют красивейшие созвездия ожерелей, колье, браслетов, способных игрой красок воздействовать на эстетическое чувство человека. Но если в основе собранных художником драгоценностей лежит не холодная порода, а прочувствованные думы, высокие эмоции человека, идущие от сердца к сердцу напевы, то они не только удовлетворяют эстетическое чувство, но и действуют на самые глубокие «пласты» душевного мира людей, пробуждают их творческую фантазию. Это известные истины. Но они вспоминаются снова и снова, когда слушаешь, например, музыку Свиридова.

Уроженец небольшого города Фатежа Курской области, композитор глубоко чувствует, понимает, любит народные песни, знает их не по сборникам только, а и по живому музыкальному опыту. Ступив на дорогу высокого профессионализма, Свиридов сумел сочетать изощренное мастерство с преданностью простым фольклорным напевам, чем так пленяет его музыка.

Но, например, в «Курских песнях» это сочетание совсем особое, ибо здесь звучат подлинные мелодии народа, а рука композитора «лишь» расположила их в определенной последовательности и слегка «огранила».

А. Руднева, руководитель кабинета народного творчества Московской консерватории, рассказывает, что Свиридов несколько часов кряду слушал записи песен своего родного края, а потом заметил: «Здесь все, что нужно. Композитору делать больше почти нечего. Это музыка нашего будущего».

Но как раз это «почти», эти-то «чуть-чуть» дорисованные образы, этот «едва» дополненный фон и составляют секрет настоящего таланта.

Отбор песен и их последовательность говорит о совершенно определенном замысле композитора. Перед нами эпопея, повествующая о печальной судьбе женщины в прошлом, содержащая широкие и глубокие социальные обобщения. Не будем здесь подробно описывать цикл — те, кто интересуется таким описанием, могут найти его в статье А. Сохора «Курские песни» («Советская музыка» № 11, 1964). Подчеркнем лишь, что семь частей кантаты образуют сквозную линию драматургического развития с типичными контрастами темпа, динамики, оркестровых и вокальных средств, причем в финале обозначается идея, родственная идее финала Четвертой симфонии Чайковского.

Сила контраста возрастает и достигает наивысшей степени между тремя последними песнями. Возрастает и роль хора, обогащаются и интенсифицируются все его партии. Главное же, сгущается образная атмосфера произведения — от чувства печали до высокого трагизма. И вместе с тем обобщенная идея социальной неволи претворена в атмосфере истинной задушевности. Свиридов дал здесь один из самых чистых, целомудренных, нежных женских образов в русской музыке, и это придает лирико-драматическому звучанию кантаты особую эпическую строгость и этическую силу.

Какие же музыкально-выразительные средства применяет композитор? Останавлюсь главным образом на ладогармонических приемах.

В трех из семи песен использован увеличенный или целотонный тетрахорд типа до, ре, ми, фа диез. Он издавна бытовал в русских народных песнях разных областей, но прежде не был известен. Нашли его как в песнях Пинежья (Е. Гиппиус), так и в песнях Курской области. Здесь честь этого открытия принадлежит ныне покойным К. Квитке и В. Кривоносову (1937)1.

Свиридова, видимо, очень заинтересовали песни данной ладовой специфики. Распределенные равномерно в кантате «Курские песни» (№ 1, № 3 и № 7), они создают необычный рондовый остов, своего рода «ладовый рефрен».

Увеличенный тетрахорд в зависимости от местоположения опорного звука может приобретать лидийскую окраску (опора на I ступень), миксолидийскую (опора на II ступень) и эолийскую (опора на III ступень); при смене же опор, столь типичной для

_________

1 Дальнейшие поиски, осуществленные А. Рудневой, руководившей экспедициями студентов Московской консерватории, привели к обнаружению целого пласта песен данного ладового состава. Особенно «урожайной» в этом смысле была экспедиция летом 1954 года. Из пятидесяти отобранных песен (см.: А. Руднева. Народные песни Курской области. М., 1957) восемь, то есть около 16 процентов, основаны на увеличенном тетрахорде и пентахорде в разных ладовых вариантах (№№ 4, 7, 8, 20, 21, 24, 34, 39).

народной переменности, возникает красивая игра ладовых оттенков.

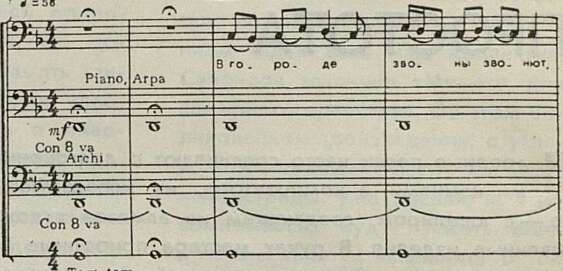

И Свиридов использовал эти возможности. В первой части кантаты «Зеленый дубок» (№ 39 сборника) перед нами лидийский вариант тетрахорда. Оркестровка и гармонизация создают удивительный эффект звучания, в котором архаическая первозданность необычно объединена с утонченностью:

Прим. 1

Во вступительных тактах тетрахорд «спрессован» в вертикаль, а ре бемоль в басу, совпадающий с мелодической опорой, выполняет тоническую функцию. При вступлении вокального голоса в аккомпанементе остается лишь терция ре бемоль — фа и тот же басовый органный пункт. Отсутствие иных гармоний, движение голосов лишь «внутри» четырех- и двухзвучного комплекса рождают красочную статику; расслоение фактуры на три «этажа», воздух между ними создает особую «полноту пустоты», а все вместе — впечатление звучащих воздушных просторов1. Так своеобразие лада освоено и гармонией и инструментовкой.

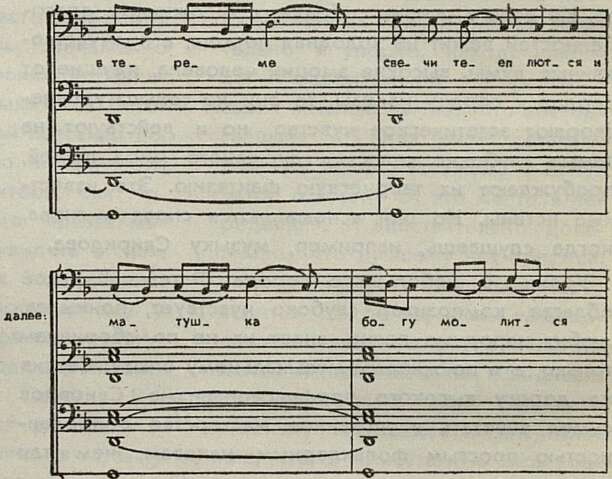

В третьем номере кантаты, «В городе звоны звонют» (№ 24 сборника), глубоком по выражению какого-то тайного, горестного предчувствия, ладовая опора мелодии многократно меняется. Иногда это II (до), иногда III (ре) ступень, но в целом преобладает миксолидийность. Гармония же, еще более

_________

1 Этому эффекту особенно способствуют эпизодически появляющиеся тембры челесты, арфы.

скупая, чем в первой части, подчеркивает эолийское наклонение (органный пункт на III ступени — ре1). В дальнейшем появляется терция до — ми в средних голосах у альтов, поддержанных «ударами» фортепиано и арфы:

Прим. 2

Хоры (басы) [10] misterioso

Tam-tam

В итоге возникает ладовая полифония — и по горизонтали, и по вертикали, то есть как бы «двойная полиладовость» (по Ю. Тюлину2), — сочетание двух опор — до и ре — в мелодии и одной — ре — в гармонии. Возможная лидийская трактовка этого комплекса дана композитором в заключении номера, притом в очень оригинальном виде: на фоне си бемоль-мажорного секстаккорда (смычковые, фортепиано, арфа) у двухголосного женского хора зву-

_________

1 Удары тамтама хорошо сочетаются с тритоном, слышимом между крайними точками звукоряда. Известно, как часто русские композиторы использовали этот интервал для имитации колокольного перезвона.

2 Ю. Тюлин. Современная гармония и ее историческое происхождение. Сб. «Вопросы современной музыки». Л., 1963, стр. 143.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- От редакции 5

- Факты, возможности, цели 6

- Иллюзии и перспективы 11

- Стереофония. Ее будущее 18

- Юбиляра поздравляют 22

- Драгоценная простота 33

- Ночь 38

- Навстречу буре 43

- Из истории песни «Красное знамя» 53

- Музыка и сцена 62

- Саратовский оперный 73

- Им многое под силу 77

- «Новый балет Праги» 83

- Владимир Софроницкий 87

- О репертуаре молодых пианистов 95

- Итальянская песня на эстраде 98

- Король баритонов 103

- В концертных залах 107

- В повседневной работе 116

- От редакции 120

- Поговорим начистоту 122

- Что петь самодеятельности 125

- Несколько реплик 127

- Классик финской музыки 129

- Надежный фундамент 141

- Слабая работа 144

- Эстетические проблемы киномузыки 146

- Коротко о книгах 148

- Нотография 149

- Вышли из печати 150

- Хроника 151