но дерзкую вариацию с мечами среди его воинов, даже когда она танцует свой (с головокружительно трудной кодой) монолог на пиру у Красса, в ней видно это жизнелюбие. Но неисчезающим, вечно живым напоминанием о ее участи сопутствует Эгине Скорбоний. Он принимает из томно заломленных рук Эгины меч, отобранный у Гармодия. Эта мизансцена — Эгина, обезоруживающая Гармодия и вручающая меч Скорбонию, — не просто удачная пластическая группа. Это символически ясный штрих, в котором высказано понимание эпохи позднего Рима с ее культом двуличия, лжи и предательства. Так, то бунтуя и просветляясь, то замирая, злобствуя и глумясь, проходит жизнь Эгины на сцене. И сам ее финал, как все найденное для образа Эгины балетмейстером, неожиданно смел: Гармодий открывает обман и, умирая, убивает Эгину. Это нужно балетмейстеру не как эффектный поворот сюжета, а как закономерность, вызванная всей логикой поведения Эгины. Смерть Эгины — справедливое возмездие за коварство; смерть Эгины — завершение истории великой и истинной ее любви к Спартаку; и, наконец, смерть Эгины (и это существенно дополняет идейную концепцию спектакля) — такое же злодеяние Рима, как вереница крестов с распятыми гладиаторами, как бессмысленная бойня на арене цирка: здесь балетмейстер тоже добивается широкого социально-исторического обобщения; оно рождается не извне, а из глубин музыки и создаваемого характера. Трагическая история Эгины куда важней для балетмейстера, чем желание показать «древнеримскую куртизанку».

Эгина — живая женщина, и Эгина — олицетворение Рима. Спартак — живой, из плоти и крови человек, и Спартак — воплощение мятежного духа народа. Таково «великое противостояние» спектакля, соединение человечески определенного с символически обобщенным. Если Эгине придана зловещая тень в обличии Скорбония, то Спартаку сопутствует луч чистого и трепетного света — Фригия. Этот образ также нашел новое прочтение.

В спектакле, поставленном Чангой, нет и не может быть места любовным идиллиям. Любовь суровая, трагическая, обреченная — такова «лирическая» линия спектакля. Недаром каждое адажио Спартака и Фригии — от первого до последнего дуэта (перед боем) — не диалоги радости, не озарение встречи, а скорбное ожидание разлуки. Трагический исход этой любви предрешен их первым же дуэтом.

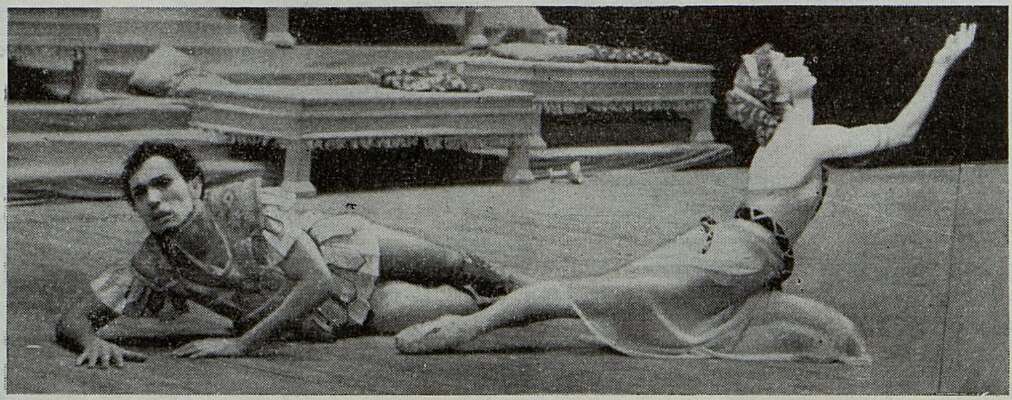

Они танцуют в кольце легионеров — это не «балетная любовь», а высокая человеческая страсть, сопоставленная с человеческим бездушием и жестокостью. Здесь в малом дуэте полно сказалось понимание балетмейстером сценической условности. Так, ставя адажио, постановщик непросто создает непривычные «предлагаемые обстоятельства»: намеренно отметая балетный канон, согласно которому адажио, как правило, исполняются «без свидетелей», балетмейстер добивается впечатления безмерного одиночества героев. Прием, избранный Чангой, парадоксален: там, где эпизод требует всего двух участников, он придает ему большой антураж и тем самым подчеркивает исключительность и трагизм происходящего. Там же, где, казалось бы, сама логика, весь комплекс театрально-балетных представлений требуют большой батальной сцены (в финальной картине спектакля), постановщик, вопреки всем ожиданиям, «предоставляет слово» Спартаку. Герой один ведет всю сцену боя, и балетмейстер снова доказывает нам беспредельную реалистическую выразительность балетной условности.

Финал подводит итог не только событиям спектакля, но как бы венчает искания балетмейстера; Чанга поставил в центр спектакля Спартака и не ошибся, предоставив именно ему завершать его.

В последний раз лицом к лицу встретились когорты повстанцев и римлян. Над головами гладиаторов проплыл стоящий на щите Спартак навстречу вознесенному вверх Крассу и мгновенно вслед за этой лаконической экспозицией, казалось бы предваряющей массовую сцену сражения, начинается монолог Спартака. Еще раз Чанга доказывает тонкость своих музыкальных восприятий, утверждая, что симфоническая картина боя не требует никаких «овеществлений» на сцене; он уловил мрачную живописность музыки и столь же живописно сочинил последний монолог Спартака, где собралось воедино и выразилось все: отчаянность сопротивления, азарт битвы, жажда свободы и воля к победе. Если весь танцевальный язык спектакля героичен по своему характеру, то здесь спектакль завершается апофеозом героики.

Есть в финальном монологе мудрая смелость: мы видим смерть гладиаторов на цирковой арене, мы были свидетелями агонии умирающего раба в казарме, на наших глазах убивают Эгину и Гармодия, перед нами открывается перспектива крестов с трупами распятых, но постановщик не показал смерти Спартака. Стремительно взмывая над сценой, он медленно уходит в глубину, поглощаемый тьмой. И пусть потом звучит скорбный хорал, пусть Фригия с факельщиками совершает свое шествие-плач меж мертвых, застыв, наконец, над телом Спартака. Мы запоминаем героя таким,

каким предстает он в последнем монологе, — озаренным светом жизни и отваги. Такой Спартак — герой, бунтарь, человек — пришел в спектакль из музыки Арама Хачатуряна.

Л. ПОЛЯКОВА

От «Музыкальной драмы» — к опере

Опера «Наемщик», премьерой которой ветретил 1962 год Казанский театр оперы и балета мм. М. Джалиля, — произведение со своеобразной историей.

В Татарии, как и в некоторых других наших республиках, не знавших до революции профессионального музыкального искусства, путь к опере шел через драматический спектакль с пением. Если национальная опера ведет свою историю с конца 30-х годов, то предыдущее двадцатилетие в татарском театре связано с расцветом так называемой «музыкальной драмы» — жанром, пользовавшимся совершенно исключительной популярностью.

Широко известна татарскому зрителю была пьеса драматурга Тази Гиззата «Наемщик», поставленная в Казани в 1928 году с музыкой композитора Салиха Сайдашева (1900–1954). Сюжет и музыка прекрасно гармонировали, дополняя друг друга. Им обоим были свойственны черты, естественные для молодой, формирующейся культуры: свежесть, непосредственность и некоторая наивность, революционная убежденность, искренний пафос и известный недостаток профессионального мастерства. Это последнее не помешало «Наемщику» пользоваться огромным, годами не убывающим успехом. Лирические мелодии из спектакля не забыты и по сей день.

Композитору не раз приходила мысль превратить эту «музыкальную драму» в оперу, но осуществить свое намерение ему не удалось. Талантливейший песенник, обладавший исключительно ярким мелодическим даром, удачно сочетавший приемы татарского и европейского песнетворчества, он, однако, не обладал достаточными знаниями и умением, чтобы создать настоящую оперную партитуру. Эту задачу выполнил уже после смерти С. Сайдашева его товарищ, композитор А. Ключарев.

В сложной работе соавтора и стилизатора (в данном случае это было необходимо), оркестровщика и драматурга он, смело учитывая законы оперного развития, преобразовал музыкальный материал и одержал настоящую творческую победу. В этом помогли ему большой опыт симфониста, глубокое знание татарского фольклора, многолетняя работа над песенным жанром и хорошая профессиональная школа.

Либреттист X. Вахит сохранил основные сю-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- На пути к музыкальной культуре коммунизма 5

- Трибуна съезда 31

- Выдающийся художник 46

- В. Я. Шебалин 50

- На стихи советских поэтов 55

- Спасибо, моя родная земля 58

- Тончайший музыкант, замечательный педагог 62

- Счастливая судьба 64

- Дорогой учитель, редкий человек 66

- К творческому расцвету 67

- В Белоруссии 71

- В поисках новизны 74

- За научную основательность и этическую чистоту 78

- «Укрощение строптивой» в Большом театре 84

- Герой, бунтарь, человек 92

- От «музыкальной драмы» — к опере 96

- Говорят председатели и члены жюри 100

- Говорят председатели и члены жюри 103

- Говорят председатели и члены жюри 106

- Говорят председатели и члены жюри 109

- Члены жюри и лауреаты конкурса виолончелистов 111

- Талантливый музыкант 113

- Венцы в Москве 114

- Концерт турецкой пианистки 116

- Квартет им. Лео Вейнера 117

- Новая встреча с Милошем Садло 118

- Илекский почин 119

- Поговорим о краевой филармонии 124

- Желаю Вам радости! 128

- Звучит советская музыка 130

- К двадцатилетию премьеры Седьмой в США 131

- «Мы счастливы, что видели их» 133

- Хроники моей жизни 136

- Содержательный труд 143

- Интересная брошюра 145

- Пособие по гармоническому анализу 146

- Музыкальный визирь 147

- Певцы печали 148

- Музыкальные репризы 148

- Из блокнота композитора 148

- Накатило! 148

- Арии костра и фонтана 150

- Скрипка и бешенство 150

- Генерал-фагот 150

- Говорят делегаты и гости III Всесоюзного съезда композиторов 151

- На съезде работников культуры 155

- Ленинградской симфонии — 20 лет 156

- На пленумах. Саратов 158

- На общественных началах 158

- Памяти Н. В. Лысенко 158

- На пленумах. Нальчик 159

- Вариола 160

- Бурятский театр оперы и балета 160

- Замечательный русский певец 161

- Для советских исполнителей 161

- Премьеры 162

- В хореографическом училище Большого театра 162

- Руководитель рабочего хора 164

- Портреты друзей 165

- Памяти ушедших. Г. В. Киладзе 166

- Памяти ушедших. Р. И. Грубер 166