Фригией, монолог — призыв к бунту — в этой танцевальной экспозиции обозначен благородный, сильный, исключительный характер. Так приводит балетмейстер своего героя к монологу второго акта — Спартак среди воинов: он летит над сценой с копьем, он с силой натягивает тетиву лука, он поражает невидимого врага широким мечом — идет трехчаотный монолог, гимн воинской доблести. «Речь» героя передает ликование победы, радость жизни, гордое сознание своей силы, счастье единения с соратниками — музыка обретает редкостно полное танцевальное выражение, хореографические краски словно сами собой рождаются из партитуры. Сопряженность балетмейстерского и композиторского начал — органическое свойство спектакля.

Подлинность и сила воздействия образа Спартака подкреплены правдивостью изображения народных сцен. Не случайно постановщик равно внимательно относится и к решению главной мужской партии, и к танцам кордебалета.

От мерно-траурной поступи пленных в картине Триумфа и трагизма боев на цирковой арене — к началу бунта, к танцам сподвижников и воинов Спартака, воинов черных, смуглых, белолицых. На протяжении спектакля образ народа является средоточием действия. Его развитие выявлено средствами чисто хореографическими, занявшими, наконец, законное место в постановке этого лета.

Композиция танцев в лагере Спартака утверждает не только братство людей с общей судьбой, но и братство, рожденное великой идеей. Человеческая одухотворенность, а не только воинский азарт — таково гуманистическое содержание этих плясок. Отсюда соединение железной собранности и пластической вольности движений, в котором рождается ощущение единства героя и народа. Впечатление, производимое сценой «Лагерь Спартака», столь сильно потому, что здесь дан как бы героический итог жизни угнетенного народа. В его «коллективной биографии» найдены чрезвычайно тонкие для столь монументального спектакля детали: Спартак и обращенный к нему взгляд спасенного гладиатора, Спартак и четыре раба поднимают железную решетку казармы (очень смелый в своей нескрываемой условности прием), и, наконец, Спартак перед бунтом.

Решение этого очень краткого эпизода принципиально важно. Именно здесь единственный раз мы встречаем приемы, уже знакомые по спектаклю Якобсона, — живой горельеф в начале эпизода и факельный бег в финале. Именно здесь мы можем убедиться в абсолютной разнородности внешне одинаковых приемов. Живой горельеф в спектакле Чанги не заставка к действию, а необходимая (в данном эпизоде) характеристика состояния людей.

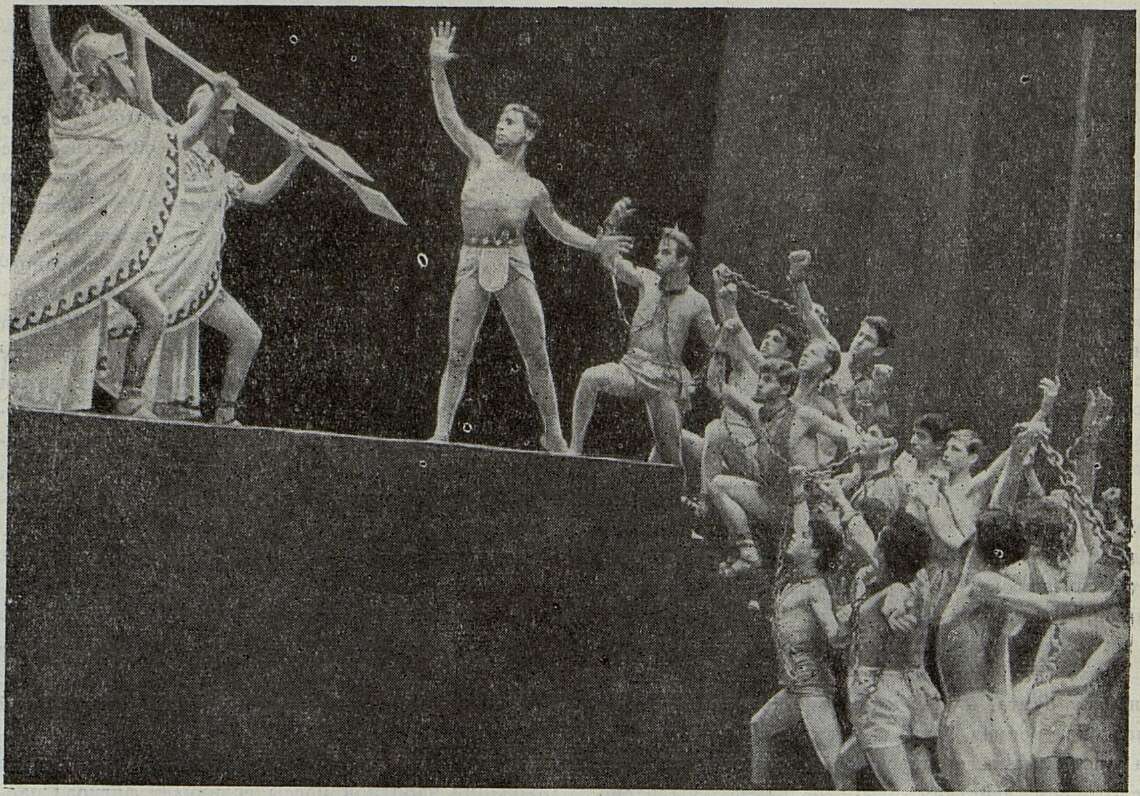

Прикованные друг к другу, пригнутые к земле невидимым бременем гладиаторы — олицетворение рабства. Но в сомкнутости их ряда угадывается страстная жажда свободы, и переход от скованной неподвижности к стремительному движению, которое, как вспышки молнии, прорезывает танцевальные фразы Спартака, драматургически подготовлен. Так же, как экспозиция образа Спартака завершена его монологом — призывом к бунту, так и экспозиция образа народа завершается этим мгновенным переходом от каменной неподвижности к бурному, динамическому бегу. С этого момента Спартак и народ становятся единым целым, отсюда идут пути к образному строю танцев «Лагеря Спартака».

Технически сложная и эмоционально-осмысленная хореография требует и от исполнителя главной партии, и от кордебалета недюжинных способностей. Мужской кордебалет театра усвоил совсем особенную, энергическую манеру танцев, достигнув самого трудного — сочетания музыкальной дисциплины с полной свободой, почти импровизационностью движения. Из словно объятой огнем ликования народной массы возникает фигура Спартака, созданная премьером труппы В. Ханамиряном и молодым артистом В. Галстяном.

Двадцатилетний исполнитель обладает незаурядными данными. Упругость и мягкость шага, эластичность корпуса, бесшумный, высокий прыжок, отчетливость и внутренний динамизм поз, сила и собранность вращений создают артистический облик танцовщика, индивидуальность которого кажется нам близкой по природе таланту Вахтанга Чабукиани.

Благодаря соответствию хореографического замысла и исполнительского решения в спектакле раскрывается центральная тема сочинения Хачатуряна — тема народного героя. Развитием действенных ситуаций движут не выдуманные страсти, а непримиримость противоположных мыслей, представлений, поступков, характеров. В результате этого выявилась острая конфликтность двух групп, олицетворяющих основные противоборствующие силы.

Одушевление народного бунта, утонченная пылкость патрицианских наложниц, наивная бесхитростность пасторалей, ничтожество Рима и величие его рабов — целая жизнь, воссозданная талантом композитора, вместилась в этом произведении.

Разгадав остроконфликтную природу сочинения Хачатуряна, балетмейстер сознательно акценти-

Финал сцены в казарме

рует, усиливает все противопоставления, дает крупным планом контрастные мизансцены. Все это позволяет ему внести существенные изменения в драматургию, не нарушив музыкальный замысет балета.

Эти изменения коснулись прежде всего партии Эгины. Впрочем, слова «роль, партия» здесь слишком приблизительны: вернее оказать «жизнь», настолько сложным, многокрасочным, неотразимо живым стал этот образ в спектакле. Правда, мы знаем великолепную Эгину — Аллу Шелест. Но ее Эгина — создание выдающейся балерины, плод ее удивительной фантазии и необычайного танцевального дара.

В ереванском же спектакле эта партия (отлично исполненная) все же интересна прежде всего тем, как подробно, многопланово, с каким безошибочным проникновением в музыку разработан образ постановщиком. Его занимает противоречивость характера: опытность профессиональной куртизанки и душевная ранимость безответно любящей женщины, хитроумная изворотливость лазутчицы и непосредственность подростка, изощренная злобная мстительность и покорное приятие смерти. В спектакле Эшна переживает глубокую человеческую драму, и есть в ее характере, сплетенном из вопиющих противоречий, причудливая гармония несовместимого. Оттого и танцевальный язык партии подчеркнуто контрастен, неожидан. Ленива, безразлична поза Эгины возлежащей на носилках, и вдруг порыв к Спартаку, которого она только что впервые увидела; мягкие, вкрадчивые движения на полупальцах в начале вариаций и стремительный подъем на пуанты; построенный на певуче лирических, никнущих движениях монолог у ложа спящего Спартака и лживая страстность дуэта с Гармодием...

Чанга смело использует эффект «сценической светотени» — Эгине придан спутник Скорбоний. Эта игровая роль шпиона, предателя, сводника словно сконцентрировала все мрачные свойства характера Эгины. Но Скорбоний не столько один из «ликов» Эгины, сколько ее «тень», близ которой еще ярче становится все человечное, искреннее и светлое, что открывает и утверждает постановщик в этом образе.

Да, в Эгине Чанги много света. Когда она видит Спартака, когда она исполняет очарователь-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- На пути к музыкальной культуре коммунизма 5

- Трибуна съезда 31

- Выдающийся художник 46

- В. Я. Шебалин 50

- На стихи советских поэтов 55

- Спасибо, моя родная земля 58

- Тончайший музыкант, замечательный педагог 62

- Счастливая судьба 64

- Дорогой учитель, редкий человек 66

- К творческому расцвету 67

- В Белоруссии 71

- В поисках новизны 74

- За научную основательность и этическую чистоту 78

- «Укрощение строптивой» в Большом театре 84

- Герой, бунтарь, человек 92

- От «музыкальной драмы» — к опере 96

- Говорят председатели и члены жюри 100

- Говорят председатели и члены жюри 103

- Говорят председатели и члены жюри 106

- Говорят председатели и члены жюри 109

- Члены жюри и лауреаты конкурса виолончелистов 111

- Талантливый музыкант 113

- Венцы в Москве 114

- Концерт турецкой пианистки 116

- Квартет им. Лео Вейнера 117

- Новая встреча с Милошем Садло 118

- Илекский почин 119

- Поговорим о краевой филармонии 124

- Желаю Вам радости! 128

- Звучит советская музыка 130

- К двадцатилетию премьеры Седьмой в США 131

- «Мы счастливы, что видели их» 133

- Хроники моей жизни 136

- Содержательный труд 143

- Интересная брошюра 145

- Пособие по гармоническому анализу 146

- Музыкальный визирь 147

- Певцы печали 148

- Музыкальные репризы 148

- Из блокнота композитора 148

- Накатило! 148

- Арии костра и фонтана 150

- Скрипка и бешенство 150

- Генерал-фагот 150

- Говорят делегаты и гости III Всесоюзного съезда композиторов 151

- На съезде работников культуры 155

- Ленинградской симфонии — 20 лет 156

- На пленумах. Саратов 158

- На общественных началах 158

- Памяти Н. В. Лысенко 158

- На пленумах. Нальчик 159

- Вариола 160

- Бурятский театр оперы и балета 160

- Замечательный русский певец 161

- Для советских исполнителей 161

- Премьеры 162

- В хореографическом училище Большого театра 162

- Руководитель рабочего хора 164

- Портреты друзей 165

- Памяти ушедших. Г. В. Киладзе 166

- Памяти ушедших. Р. И. Грубер 166