На концерте М. Юдиной

В зале Института имени Гнесиных состоялся концерт пианистки М. Юдиной, собравший большую аудиторию, главным образом из учащейся молодежи. Программа была составлена разнообразно и интересно: И. С. Бах, современные зарубежные композиторы, советская музыка. В трактовке М. Юдиной, как всегда, ощущались размах, энергичная и ритмически четкая манера, резкая очерченность рисунка каждого образа, подчеркнутая экспрессивность в речитативных эпизодах. В звучании полифонической музыки радовала отчетливость, с которой вступали и «тянулись» голоса. Следует приветствовать инициативу М. Юдиной — привлекать к участию в своих сольных концертах молодых исполнителей. Особенно выделился В. Деревянко, динамично и темпераментно сыгравший трудную партию в сонате Бартока для двух фортепьяно и ударных. Это был, по нашему мнению, самый значительный номер программы: произведение сумрачное, трагическое, временами болезненноострое по выразительности, но искреннее, захватывающее человечностью и какой-то необузданно-могучей игрой контрастных, самобытно-ярких тембров и ритмов. Соната сыграна была в великолепном ансамбле и с увлечением. Менее яркое впечатление оставила соната для двух фортепьяно Хиндемита. Насколько можно понять, в основе сонаты лежит идея религиозная: интересные ее страницы — мастерски сделанный колокольный звон с красивой звукописью тембров и регистров и обработка в речитативном складе старинной английской духовной песни. Канон и фуга импонируют виртуозностью характерной для Хиндемита полифонии: технически изощренной, но холодноватой.

Советская музыка представлена была впервые исполнявшимся сочинением Андрея Волконского под замысловатым названием: «Строгая музыка (Изысканная фантазия)» — «Musica strista (Fantasia ricercata)». М. Юдина исполнила эту пьесу дважды, а затем с увлечением и настойчивостью пригласила аудиторию вызвать автора. Публика, воздавая должное усилиям и авторитету концертантки, наградила сочинителя аплодисментами. Но, по существу, произведение А. Волконского оставило чувство глубокого недоумения, неудовлетворенности и, более того, тревоги за его творческую судьбу. Дело, конечно, не в претенциозном названии произведения, хотя и оно отнюдь не свидетельствует о намерении молодого одаренного композитора быть близким и понятным широкой аудитории. А ведь это так жизненно необходимо для нашей музыки!

Недавно в Москве закончился пленум Правления Союза композиторов Российской Федерации. Сколько исполнено было там произведений, свидетельствующих о том, что в разных уголках русской земли композиторы всех поколений трудятся над правдивым и высокохудожественным воплощением чистого и ясного душевного строя нашего народа, великого пафоса его героических дел и заветных дум! Какую же музыку в этот период написал А. Волконский? Трудно выносить окончательное суждение о произведении после всего лишь двукратного прослушивания его, не имея нот. Но если так воспринимают концертную музыку и выносят о ней суждение простые любители музыки, то музыканты тем более могут «сметь свое суждение иметь» об этой музыке.

Прежде всего стало очевидно, что А. Волконский послушно следует догмам линеарного неоклассицизма, особенно широко распространившегося на Западе несколько десятилетий назад. Нам показалось даже, что догмы неоклассицизма «обогащены» в «Фантазии» А. Волконского... догмами додекафонии. Поэтому неудивительно, что слушать эту пьесу не доставляет наслаждения, хотя и поучительно: вот к чему приводит некритическое следование зарубежным модернистским образцам! Особенно рядом с искренне взволнованной сонатой Бартока сочинение Волконского безмерно проигрывает. Как оно бледно, анемично и отвлеченно!

В кулуарах слышались разговоры, будто это «так ново»! Верно ли это? Право же, «в новизне твоей старина мне слышится!» А кроме того, разве всякое «новое» — прогрессивно?

Не потому ли так нравится некоторым музыкантам «провинциальный» модернизм А. Волконского (а иначе никак нельзя назвать его наивные попытки подражать зарубежным «мэтрам»), что именно эти два понятия — «новое» и «прогрессивное» — они «рассудку вопреки», отождествляют?

Мелодический рисунок произведения надуманно-изломан, угловат: его линии образуют словно некую звуковую колючую проволоку, а их контрапунктические сплетения напоминают целые заграждения из нарочито жестко звучащих, лишенных выразительности диссонансов — без красок, без силы, без жизни, как говорили старые французские эстетики. Изложение пьесы весьма антипианистично. Уж если композитор стал на путь подражательства, то он мог бы поучиться хотя бы у того же Хиндемита великолепно отточенному искусству ритмической группировки и изобразительности, богатству фактуры, уравновешенности построений! Печально, что стремление к изысканности, ложная эстетика «искусства для искусства» (сколько лет уже этой эстетике!) взяли верх над здоровыми творческими устремлениями А. Волконского; что он отказывается нынче от самого себя.

Чьи же чувства, мысли, идеалы выражает его музыка? Отвечает ли она тем возвышенным призывам, какие обращены к нашему искусству? Каково воплощенное в ней отношение к творчеству, к жизни? Вот, что всего больше взволновало на концерте М. Юдиной. Вряд ли восторженной пропагандой нового сочинения А. Волконского она приносит пользу молодому музыканту.

Московский Союз композиторов почему-то уделяет мало внимания творчеству таких даровитых композиторов, как А. Волконский. Нужно найти

верный путь к его сердцу, сделать так, чтобы молодой композитор поверил в доброжелательность общественной критики, в то, что только искренним стремлением поскорее увидеть А. Волконского в первых рядах молодых творцов советской музыки продиктованы наши резкие суждения.

Слушатель

* * *

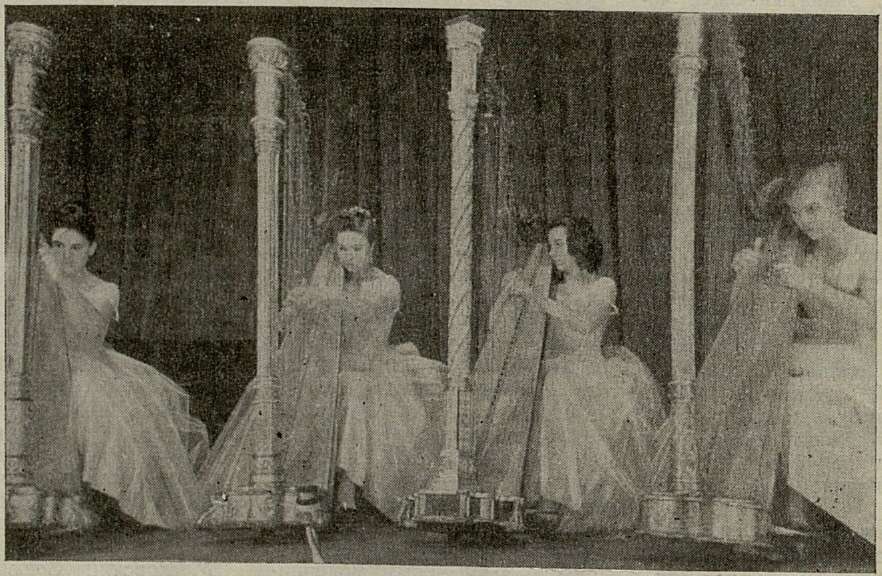

Пьесы для арфы

Поистине неиссякаема энергия и инициатива главы советской школы игры на арфе Ксении Александровны Эрдели: неустанно расширяет она репертуар своих многочисленных учениц, создает всевозможные ансамбли с участием одной или нескольких арф. Произведениям советских композиторов был посвящен интересный «Вечер арфы», организованный под художественным руководством К. Эрдели в Центральном доме актера. Помимо семи учениц маститой арфистки, в концерте участвовали студенты Московской консерватории — вокалисты, квартет деревянных духовых инструментов, струнный квартет.

Первая часть концерта для арфы А. Кос-Анатольского (Львов), технически безупречно сыгранная В. Дунаевской, несомненно интересна, как педагогический материал. В пьесе «Вечер в Грузии» М. Ипполитова-Иванова умело использован квартет деревянных духовых в сочетании с арфой (солистка — В. Гурова). В первой части сюиты для арфы (ее партию исполнила Г. Баркова) и струнного квартета Н. Агафонникова (Ленинград), несмотря на сугубый традиционализм музыкального языка, есть задушевность и поэзия.

Хорошо исполнила В. Гурова изящное «Скерцино» Н. Ракова, до-мажорную прелюдию Прокофьева (несколько жестковато звучал средний эпизод), содержательный «Экспромт» Р. Глиэра, разнообразно показывающий возможности инструмента. Наряду с Глазуновым именно Глиэр принадлежал к числу композиторов, сумевших овладеть всеми секретами арфы. С особенным подъемом В. Гурова сыграла эффектную фантазию на молдавские народные темы, написанную отцом арфистки, молдавским композитором Л. Гуровым. Из нескольких пьес, исполненных Г. Барковой, уверенно владеющей инструментом, наибольшее впечатление произвела сонатина Ю. Шишакова. Композитор изобретательно находит свежие тембровые краски, остроумно использует сочетания различных регистров. В качестве автора двух пьес и обработки песни «Эй, ухнем» удачно выступила и К. Эрдели.

Заслуженный успех имел квартет арф — Э. Кузьмичева, А. Бузкова, М. Смирнова и Н. Кочурина. В искусно сделанных (преимущественно А. Бузковой) переложениях квартет артистично сыграл поэтичную «Колыбельную» А. Бабаджаняна, вальс «Шарманка» Д. Шостаковича — настоящую жемчужину в жанре миниатюр, а также гавот из «Классической симфонии» Прокофьева, мазурку из «Маскарада» и «Танец розовых девушек» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Отлично прозвучал в квартете и аккомпанемент молодому певцу Л. Карпинскому, исполнившему «Первую встречу» (из «Испанских песен» Д. Шостаковича) и романс А. Спендиарова «К розе».

Б. Лятохин

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Правдиво отражать нашу современность 7

- Двенадцать страниц 22

- Ново, талантливо 29

- Катанян В. Хор из оперы «Не только любовь» 35

- Пярт и Тормис пишут для хора 46

- А. С. Аренский 49

- Аренский в оценке Л. Толстого 56

- Г. Катуар 58

- Боевой пролетарский гимн 60

- Режиссер в оперном театре 70

- Лермонтов на балетной сцене 77

- «Хачатур Абовян» 80

- Дмитрий Башкиров 83

- Роза Джаманова 85

- Работать по-новому! 87

- Играет Иосиф Гофман 90

- Татьяна Николаева 94

- На концерте М. Юдиной 95

- Пьесы для арфы 96

- Концерт в заводском Доме культуры 97

- Новое в народном оркестре 98

- Вива, Куба! 98

- Бетховен, Метнер 99

- Оскар Данон 100

- Кантаты Танеева и Римского-Корсакова 100

- «Virtuosi di Roma» 101

- Д. и И. Ойстрахи 102

- Иржи Ропек 103

- Хуго Лепнурм 104

- Зарубежные вокалисты 104

- Самуил Фурер 105

- Шведский квартет 105

- Квартетисты Грузии 106

- Музыкальный Львов 110

- Пленум в Сибири 115

- На Дальнем Востоке 117

- Пасынки книжной торговли 118

- Средствами киноискусства 120

- Американские заметки 122

- Две недели в Париже 132

- Итальянские впечатления 139

- «Петя и волк» получает золотую медаль 141

- Пестрые страницы 142

- Сборник о Кастальском 146

- Книга о Шимановской 148

- По следам наших выступлений 150

- В предсъездовскую весну 151

- «Капитан дальнего плавания» 151

- По мотивам Ярослава Гашека 153

- Встреча с друзьями 155

- Москва салютовала песнями 156

- Выступают ростовчане 158

- Из блокнота фотокорреспондента 159

- В музыкальных театрах. Москва, Ленинград, Тбилиси, Одесса, Оренбург 161

- В канун двадцатилетия 162

- В. Васильев — Лукаш 163

- В оперном театре строителей 164

- Цифры и факты «Музыкальной весны» 164