Так же, как первое адажио Нины и Арбенина предваряет их большой лирический «диалог», так в дуэте поелемаскарадной картины выявляются уже атмосфера и пластический рисунок завершающей танцевальной сцены гибели Нины.

Поэтому и третий акт спектакля, несмотря на внешнюю неожиданность балетмейстерского решения, становится необходимым И. Смирнову для наиболее рельефного изображения трагических коллизий.

Если в первых актах перед зрителем мчалась толпа вполне конкретных завистников, льстецов, клеветников, то здесь кордебалет из действующего лица превращается в некий хор, комментирующий события, создающий для них фон.

За ледяной «геометрией» Полонеза, за безжизненным блеском Мазурки следует порывистый, искрящийся страстью «Романс» Нины. Он, как и в драме, обрывается на полуслове... Казалось бы, что вальс — скорбный и траурный — непременно должен повториться в ее коротком соло. Однако, постановщик намеренно повторяет здесь прием, использованный в первом дуэте героев: на музыке погребально-мерного вальса вспыхивают полные жизни и радости танцевальные фразы Нины. Так завершается тема счастья, озарения, безмятежности, любви...

Хореографический рисунок спектакля основан на точном режиссерском замысле. Вот почему в нем нет пустот, неоправданных сцен, нет ничего от «балетного украшательства». Правда, поэтому сразу ощутимы и просчеты — например, чрезмерно затянутые сцены карточной игры или маскарадного вальса.

Говоря об исполнителях, следует прежде всего упомянуть кордебалет. Достаточно даже беглого взгляда на массовые сцены, чтобы увидеть, как одарен его состав. Не случайно именно отсюда пришла в спектакль исполнительница главной партии — юная Лилия Трунина.

Почти исключительный в театральной практике случай поручения «балеринской» партии артистке кордебалета завершился успешно. Дебютантка избегла главной опасности — демонстрации счастливого совпадения своих внешних данных с обликом роли. Ее Нина — не только мила, грациозна, она способна чувствовать почти столь же исключительно, как Арбенин. Поэтому не «любовь с первого взгляда», а единение двух равных по силе натур — такой предстает тема любви в интерпретации Лилии Труниной и Владимира Чигирева (Арбенин). Экспрессивность темперамента, ощутимая даже в нетанцевальных эпизодах, великолепно проводимых артистом (картина после маскарада, сцена отравления, безумие Арбенина), полностью «выплескивается» в его танцевальных монологах и дуэтах.

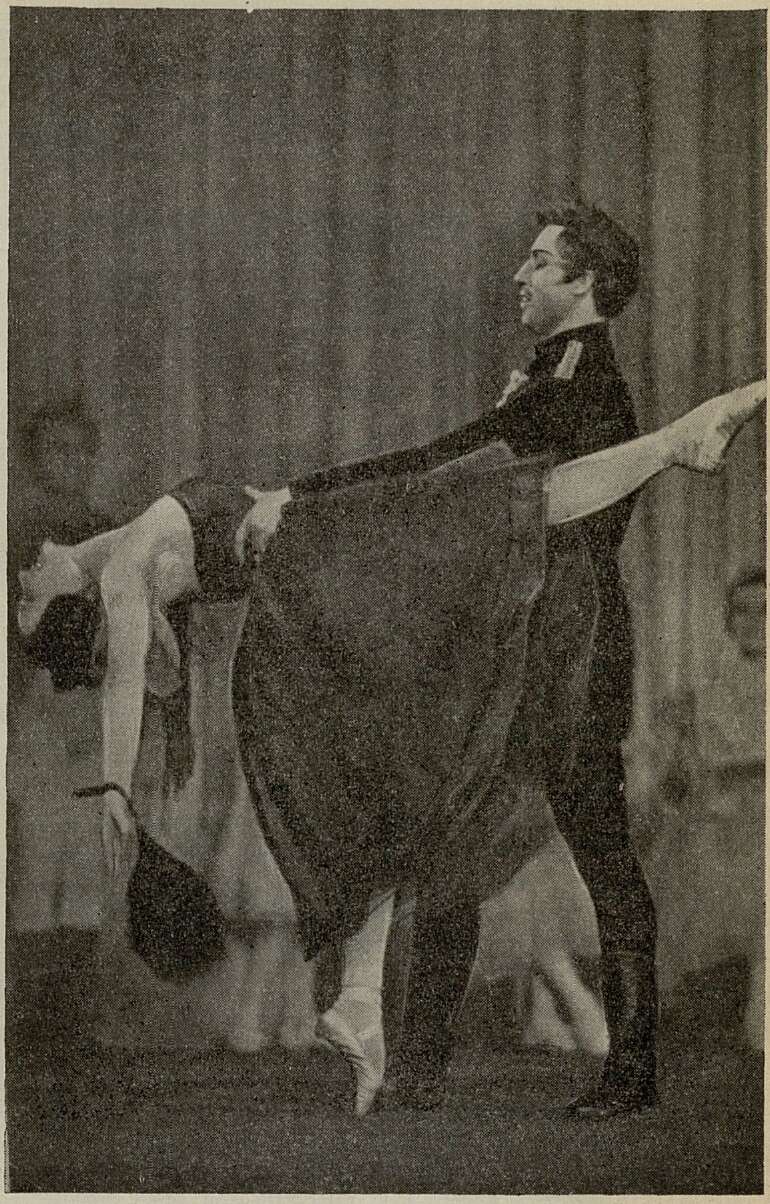

М. Редина — баронесса Штраль, Ю. Трепыхалин — Звездич

Но, пожалуй, главное достижение Труниной и Чигирева в том, что от начала спектакля до эпилога они образуют идеальный дуэт, утверждая в спектакле характеры лермонтовских героев.

Совсем иное прочтение ролей Нины и Арбенина у Э. Власовой и А. Чичинадзе. Они очень эффектны, очень сценичны. Но оба выглядят чрезмерно сдержанными, оба словно боятся силь-

ных эмоций. В них слишком много светской, салонной красивости, за которой теряется главное — лермонтовская «неистовость» страстей.

Рядом с Труниной — Ниной особенно своеобычно выглядит М. Редина — баронесса Штраль. Мы привыкли видеть ее в лирических партиях. И вдруг — блестящая актерская работа над совершенно не похожей ролью. Героиня Рединой вся полна загадок, смутной недоговоренности. Такой она возникает в сцене первого бала, такой же «нераскрытой» покидает сцену в финале, когда, казалось бы, тайны озарены светом истины. Сохранив земной, страстный характер своей героини, Редина превратила ее в фигуру почти символическую, в своего рода «эхо» Неизвестного.

Большой удачей стало исполнение этой мимической роли А. Клейном. Артист достиг того убедительного сочетания символики и реальности, которое доступно только большим мастерам, наделенным чувством меры. Его Неизвестный — олицетворение лермонтовской темы Возмездия. М. Курилов меньше подчеркивает «нездешность» Неизвестного. Его герой скорей один из толпы светской черни, нежели враг и единственный судия Арбенина.

* * *

Спектакль показал, что у молодых мастеров нашего театра есть собственное видение лермонтовской темы в балете и стремление утвердить право хореографии на раскрытие своими средствами творений великого русского поэта.

* * *

Н. Шумская

«Хачатур Абовян»

У Геворга Арменяна с юности была заветная мечта: написать оперу о Хачатуре Абовяне. Имя этого человека — поистине одно из самых лучезарных в истории армянской культуры. Основатель современного литературного языка, выдающийся писатель, просветитель-педагог и общественный деятель Хачатур Абовян (1805–1848) навсегда остался жить в памяти народа.

Молодому композитору предстояло решить нелегкую задачу — создать драматическую поэму о внешне скромной, не богатой бурными событиями, но полной самоотверженного труда жизни писателя.

Особенно сложно оказалось найти соавтора-драматурга. В конце концов, Арменян, увлеченный избранной темой, несмотря на отсутствие литературного и драматургического опыта, принялся за либретто сам.

В работе над окончательным вариантом литературного текста либретто ему помог поэт А. Погосян. В результате определился драматургический план оперы, конкретизировались образы ее героев. Арменян проявил себя как одаренный музыкант-драматург, внимательный к сценической ситуации и чуткий к слову. «Хачатур Абовян» — несомненно, шаг вперед в творчестве молодого композитора. Следуя классическим традициям, он идет по пути симфонизации оперных форм, стремится к непрерывному течению музыкальных мыслей.

Музыке оперы свойственна лирическая настроенность, но лирика эта в лучших фрагментах оперы звучит гражданственно. В центре действия — психологически правдивый, глубоко человечный образ Абовяна, верного сына армянского народа, беззаветно преданного Родине. Вокальная партия его наиболее содержательна. Национальные песенные интонации в ней драматизированы, вовлечены в поток свободного симфонического развития. Таков, например, первый монолог героя, в котором запечатлены его скорбные тревожные думы о судьбах страны. Абовян клянется посвятить жизнь просвещению народа, защите интересов бедняков:

Пример 1

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Правдиво отражать нашу современность 7

- Двенадцать страниц 22

- Ново, талантливо 29

- Катанян В. Хор из оперы «Не только любовь» 35

- Пярт и Тормис пишут для хора 46

- А. С. Аренский 49

- Аренский в оценке Л. Толстого 56

- Г. Катуар 58

- Боевой пролетарский гимн 60

- Режиссер в оперном театре 70

- Лермонтов на балетной сцене 77

- «Хачатур Абовян» 80

- Дмитрий Башкиров 83

- Роза Джаманова 85

- Работать по-новому! 87

- Играет Иосиф Гофман 90

- Татьяна Николаева 94

- На концерте М. Юдиной 95

- Пьесы для арфы 96

- Концерт в заводском Доме культуры 97

- Новое в народном оркестре 98

- Вива, Куба! 98

- Бетховен, Метнер 99

- Оскар Данон 100

- Кантаты Танеева и Римского-Корсакова 100

- «Virtuosi di Roma» 101

- Д. и И. Ойстрахи 102

- Иржи Ропек 103

- Хуго Лепнурм 104

- Зарубежные вокалисты 104

- Самуил Фурер 105

- Шведский квартет 105

- Квартетисты Грузии 106

- Музыкальный Львов 110

- Пленум в Сибири 115

- На Дальнем Востоке 117

- Пасынки книжной торговли 118

- Средствами киноискусства 120

- Американские заметки 122

- Две недели в Париже 132

- Итальянские впечатления 139

- «Петя и волк» получает золотую медаль 141

- Пестрые страницы 142

- Сборник о Кастальском 146

- Книга о Шимановской 148

- По следам наших выступлений 150

- В предсъездовскую весну 151

- «Капитан дальнего плавания» 151

- По мотивам Ярослава Гашека 153

- Встреча с друзьями 155

- Москва салютовала песнями 156

- Выступают ростовчане 158

- Из блокнота фотокорреспондента 159

- В музыкальных театрах. Москва, Ленинград, Тбилиси, Одесса, Оренбург 161

- В канун двадцатилетия 162

- В. Васильев — Лукаш 163

- В оперном театре строителей 164

- Цифры и факты «Музыкальной весны» 164