Е. Луцкая

Лермонтов на балетной сцене

В искусстве очень важно умение художника трезво оценить реальные результаты своего труда. Это умение всегда связано со способностью почувствовать необходимость доработки произведения (если таковое действительно требуется), не довольствуясь ни фактом выхода его «в свет», ни даже благожелательными отзывами.

Не всем дано это трудное, но всегда зовущее вперед чувство творческого беспокойства. Но если художник обладает им, он рано или поздно придет к творческой удаче.

Именно это произошло с новой постановкой балета «Маскарад» на сцене столичного театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Создатели балета, авторы его первой «ташкентской» редакции — композитор Лев Лапутин и балетмейстер Игорь Смирнов1.

Музыка балета стала сейчас значительно глубже, интереснее, чем то юношеское сочинение, которое было написано, как дипломная работа выпускника консерватории. В музыкальную драматургию балета включены новый монолог Арбенина «Буря», дуэт баронессы Штраль и Звездича, Полька первого действия. В картине маскарада у Энгельгардта возникло трио — танец с шарфами. Почти наново переписан дуэт Нины и Арбенина. Теперь в нем зазвучала как бы крупным планом «тема браслета» — тема обреченности героев. Если раньше «Романс» Нины развивался в едином, задумчиво-лирическом настроении, то сейчас лирика запева резко сменяется трагически-смятенной темой второй части. В музыке балета акцентированы столкновения, психологические контрасты, противопоставления — в таком направлении шла вся доработка партитуры.

Простоту и естественность композиторского почерка, отмеченные еще А. Хачатуряном во время показа первой редакции «Маскарада» в Москве, в дни узбекской декады литературы и искусства, хорошо уловил и передал дирижер Г. Жемчужин.

Хореография балета стала динамичнее, образнее, взволнованнее. Балетмейстер мастерски пользуется средствами дуэтного танца, находя новые краски в поддержках, многозначительные жесты и «говорящие» паузы. И если авторы не передали все оттенки натуры Арбенина (которые вряд ли могут быть раскрыты средствами балетного театра), то теперь им удалось воплотить в своем создании не менее ценное — бунтарский дух героя лермонтовской поэзии, его противоборство со средой, со светской чернью, которую так яростно ненавидел поэт.

Этот конфликт отражается и в живописной партитуре спектакля, созданной художником Валерием Доррером. Строгая, черная фигура Арбенина и белое платье Нины непримиримо спорят с кричащими костюмами толпы. Дерзкое, вызывающее смешение самых локальных, ярких красок маскарадных платьев и домино, мелькающие лучи света, дождь серпантина, разноцветные шпалеры стен передают зримую «вакханалию» маскарадного вихря. Бесстрастной холодностью веет от черно-белых фигур на фоне ослепительной белизны стен в сцене последнего бала Нины...

Уже пролог несет в себе начало трагического контраста: луч света вырвал из темноты фигуру человека, будто окаменевшего в своем неприятии тех, кто веселится, за черным, будто траурным занавесом, второй луч упал на девичье лицо — удивленно-робкая улыбка, руки, протянутые к незнакомцу, словно доверчиво просящие помочь ей вырваться из этого стремительного водоворота. Но несущаяся в танце толпа в назойливо пестрых костюмах безжалостно поглощает Нину, и на ее месте перед Арбениным вырос некто в черном — Неизвестный...

В первом акте уже обозначен главный конфликт спектакля.

Танцевальные характеристики героев противопоставлены пластическому портрету толпы, слагаемому из множества мгновенных, но беспощадно-презрительных зарисовок. Построенные на блестящих, «шумных» па мазурки, соло Звездича, очень декоративные по рисунку (это хорошо передают исполнители роли — М. Салоп и Ю. Трепыхалин), усугубляют взволнованную искренность монологов Арбенина. Вызывающе томная нега вариаций баронессы Штраль контрастирует с застенчивостью танцев Нины. На таком резко контрастном фоне развертывается история любви героев.

Но балетмейстер словно торопит события первого действия. Ненадолго обозначив персонажи «света» — выхватив из толпы скачущих в польке жеманных девиц (эти короткие соло отлично исполняются Е. Баршевой и Е. Талицкой), пожилую — всё и всех знающую даму, всеведущего

_________

1 В Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова постановку балета Л. Лапутина осуществил Б. Фенстер.

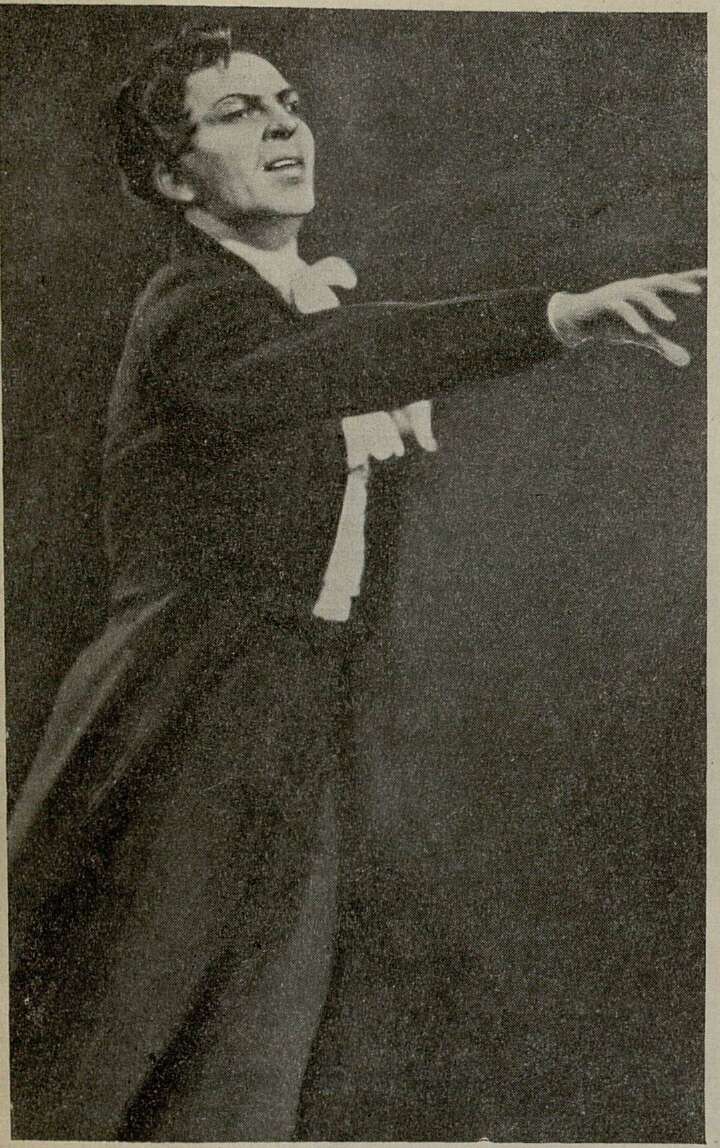

В. Чигирев — Арбенин

Шприха, постановщик спешит к завершающему первое действие дуэту Нины и Арбенина. Среди крылатой радости этого «диалога» вдруг пронзительно и зловеще раздается в оркестре тема браслета. Но постановщик прибегает здесь к точному психологическому приему — именно в это мгновенье герои существуют как бы «вне музыки», словно не слыша зловещих предостережений. Этот дуэт очень важен для авторской концепции: будучи единственным светлым, гармоническим эпизодом спектакля, он тем не менее предопределит далее всю тональность хореографии. Отсвет этого дуэта всепоглощающей любви преодолеет мрачность трагической судьбы героев.

Если первый бал и маскарад строятся на противопоставлении музыкальных характеристик героев и «света», то во втором и третьем актах уже в самих дуэтах Нины и Арбенина заложены резкие, нервные контрасты: вера и безверие, любовь и ненависть, отчаяние и надежда.

Удача решения двух последних дуэтов состоит в том, что постановщик смог средствами танца раскрыть психологическое нагнетение конфликта.

Л. Трунина — Нина

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Правдиво отражать нашу современность 7

- Двенадцать страниц 22

- Ново, талантливо 29

- Катанян В. Хор из оперы «Не только любовь» 35

- Пярт и Тормис пишут для хора 46

- А. С. Аренский 49

- Аренский в оценке Л. Толстого 56

- Г. Катуар 58

- Боевой пролетарский гимн 60

- Режиссер в оперном театре 70

- Лермонтов на балетной сцене 77

- «Хачатур Абовян» 80

- Дмитрий Башкиров 83

- Роза Джаманова 85

- Работать по-новому! 87

- Играет Иосиф Гофман 90

- Татьяна Николаева 94

- На концерте М. Юдиной 95

- Пьесы для арфы 96

- Концерт в заводском Доме культуры 97

- Новое в народном оркестре 98

- Вива, Куба! 98

- Бетховен, Метнер 99

- Оскар Данон 100

- Кантаты Танеева и Римского-Корсакова 100

- «Virtuosi di Roma» 101

- Д. и И. Ойстрахи 102

- Иржи Ропек 103

- Хуго Лепнурм 104

- Зарубежные вокалисты 104

- Самуил Фурер 105

- Шведский квартет 105

- Квартетисты Грузии 106

- Музыкальный Львов 110

- Пленум в Сибири 115

- На Дальнем Востоке 117

- Пасынки книжной торговли 118

- Средствами киноискусства 120

- Американские заметки 122

- Две недели в Париже 132

- Итальянские впечатления 139

- «Петя и волк» получает золотую медаль 141

- Пестрые страницы 142

- Сборник о Кастальском 146

- Книга о Шимановской 148

- По следам наших выступлений 150

- В предсъездовскую весну 151

- «Капитан дальнего плавания» 151

- По мотивам Ярослава Гашека 153

- Встреча с друзьями 155

- Москва салютовала песнями 156

- Выступают ростовчане 158

- Из блокнота фотокорреспондента 159

- В музыкальных театрах. Москва, Ленинград, Тбилиси, Одесса, Оренбург 161

- В канун двадцатилетия 162

- В. Васильев — Лукаш 163

- В оперном театре строителей 164

- Цифры и факты «Музыкальной весны» 164