мотивировка противоречит другой. Мы бы «приняли» неожиданный помост в центре храма, если бы в нашем сознании не жило представление об амвоне или епископском месте, на которых никак не могла оказаться женщина. Мы забыли бы о том, что Мефистофель вряд ли мог достаточно «уютно» чувствовать себя в соборе, если бы в предыдущем действии он не корчился бы (да еще так долго!) перед крестообразными эфесами шпаг. Если бы в спектакле-сказке вдруг засветились огнями глаза каких-либо чудовищ, вряд ли стали бы мы думать о технике этого эффекта, но когда зажигаются сразу десятки «свечей» в руках молящихся, то момент включения электрического света является в то же время сигналом выключения зрителей из атмосферы действия. Готика и «электрификация» никак не умещаются рядом в нашем сознании!

В сцене возвращения войска художник дал праздничный задник, разноцветные знамена, сверкающую медь труб, яркие краски богатых костюмов. И вот, чтобы во всем этом великолепии не затерялся Валентин, режиссер превращает его то ли в главного триумфатора, то ли в лицо, принимающее парад. Он стоит перед фронтом солдат, целует края знамен, к его ногам падают вражеские стяги. Мысль зрителей склонна сопоставлять одну сцену с другой: так вот почему в предыдущем акте так почтительно приседали горожанки перед Маргаритой! Оказывается, она знатная особа, сестра большого военачальника!

Такое же смещение планов происходит и в других картинах, где режиссер оказывается в зависимости от художника. Почему молоденькие горожанки, чьи образы символизируют кипящую за пределами мрачного жилища Фауста молодость и жизнь, появляются непосредственно в рабочем кабинете старого ученого, на месте его книжной полки? Почему Мефистофель с Мартой уходят не в сад, достаточно обширный, чтобы приютить десятки влюбленных пар, а скрываются в темном церковном портале? Почему на руках Маргариты такой невероятной толщины цепи? Ответы на эти вопросы очень схожи. Потому, что художник сделал возможным превращение книжной полки Фауста в прозрачную завесу. Потому, что храм оказался почти в самом саду Маргариты. Потому, что своды тюрьмы столь огромны, что менее толстые цепи выглядели бы здесь «незаметными».

Или вспомним финал спектакля. Бескрайнее небо, два узких портала по бокам сцены, и на музыку финального хора ангелов с разных сторон навстречу друг другу медленно движутся Фауст и Маргарита. Дойдя до середины авансцены, они поворачиваются лицом к публике и еще медленнее движутся вперед — на зрителя, а за спиною у них — тоже медленно — поднимается внутренний занавес.

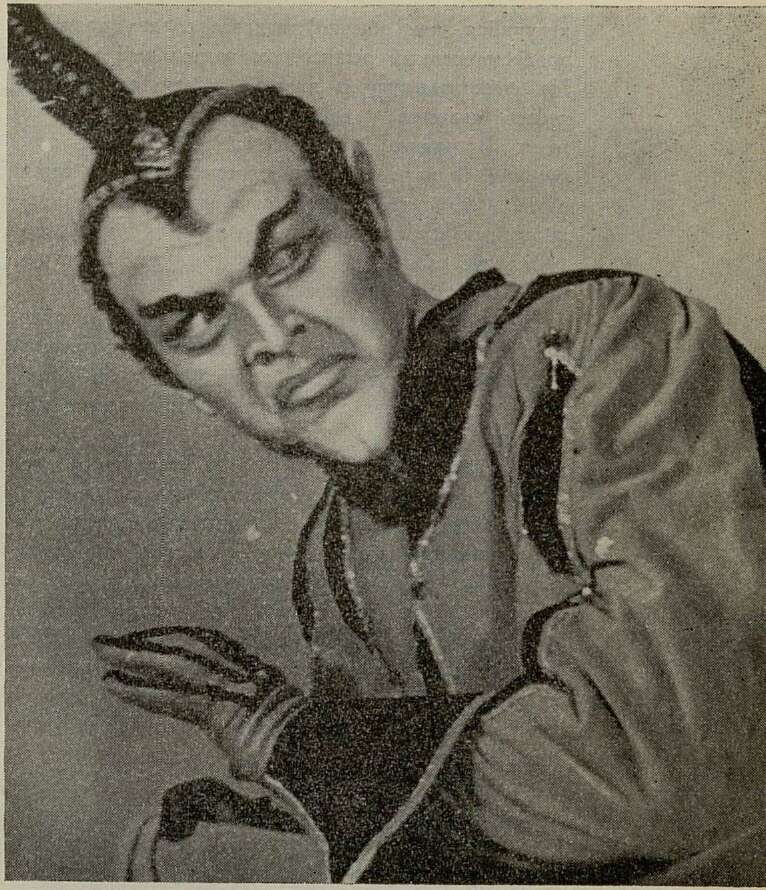

А. Эйзен — Мефистофель

Примитивно символичный, этот финал не кажется нам удачной находкой режиссера и художника, тем более, что он не очень оригинален. По совести сказать, мы опасались, не запламенеет ли в последний момент на светлеющем небе восходящее солнце, уже на протяжении многих лет безотказно сообщающее оптимистическое звучание концовкам многих балетных и оперных спектаклей... Солнце, к счастью, на этот раз не взошло1. Но поднимающийся позади героев (а не опус-

_________

1 Увы! Эта статья была уже написана, когда на одном из очередных спектаклей «Фауста» мы с удивлением обнаружили, что безмятежную небесную гладь заменил задник из второй картины (сад Маргариты), а вмонтированная в него луна превратилась в дневное светило, щедро посылающее во все стороны свои лучи...

кающийся, как обычно) занавес создал вряд ли предусмотренный режиссером зрительный эффект. На фоне плывущего кверху полотнища фигуры героев кажутся плавно опускающимися куда-то вниз. В одном из балетных спектаклей при помощи точно такого же приема (разница была лишь в том, что занавес изображал собою подводные глубины) капитан разбитого бурей корабля на глазах у зрителей эффектно «погружался» на дно морское...

В отдельных сценах спектакля и актеры явно «уходят» из-под власти режиссера. Утверждать это нам дает основание резко различная трактовка одних и тех же образов разными исполнителями.

Вообще говоря, отличия в интерпретации сценических образов разными исполнителями — явление вполне закономерное. Индивидуальность актера, внешние данные, его «личное» отношение к своему герою — эти моменты нельзя сбрасывать со счетов. Но все то, что вносит актер в роль «от себя», правомерно лишь в пределах общей режиссерской концепции спектакля, не может и не должно нарушать его стиля, и о различии в трактовке того или иного образа может итти речь лишь в пределах одного и того же принципиального его решения. Джульетта Улановой и Джульетта Стручковой во многом отличны одна от другой, но и та и другая — героини Шекспира и Прокофьева, и в самом главном, решающем обе исполнительницы — пусть с разной степенью мастерства, поэтичности, глубины — раскрывают одну и ту же тему. А вот различие между Маргаритой — Г. Вишневской и Маргаритой — Т. Сорокиной иного характера. Если бы дело ограничилось только тем, что одна из них была бы более поэтична, другая менее, что одна казалась бы более богатой духовно, чем другая, это было бы еще полбеды. И то, что у Сорокиной фраза «Как хороши манеры» и т. д. сама звучит несколько манерно, да и вся баллада о Фульском короле исполнена в более прозаическом ключе, — не так уже страшно. Но, например, в том же акте после сцены Маргариты с драгоценностями появляются Фауст и Мефистофель. И что же! Одна из из двух Маргарит — Г. Вишневская — уже успела к этому моменту снять и спрятать в ларец чудесный убор, а другая, самым примитивным образом подтверждая циничные слова Мефистофеля, без всякого смущения проводит сцену с Фаустом, оставаясь в драгоценностях, всячески стараясь обратить его внимание на сверкающую диадему. Но ведь это же противоречит всей концепции образа, потому что Фауст покорен в первую очередь целомудренностью, скромностью Маргариты, он видит в ней чистое, невинное существо! Трудно понять, как мог режиссер согласиться с двумя столь противоположными рисунками образа.

То же произошло и с Мефистофелем. В исполнении А. Эйзена Мефистофель умен, ироничен, насмешлив, умеет быть элегантным. В отдельных сценах образ, правда, несколько обытовлен, но превосходная пластика молодого актера помогает ему сохранить единый внешний рисунок.

Мефистофель А. Огнивцева откровенно груб, вульгарен, ограничен. Он хочет быть демонически страшным, но его надрывный смех, его циничные позы и жесты кажутся подчас почти пародийными. Он чувствует себя главным действующим лицом и всюду стремится быть на первом плане.

И снова режиссер считает возможным столь резко противоположные прочтения одного и того же образа, в какое бы противоречие с замыслом композитора эти прочтения ни вступали.

Не смущают режиссера и опереточные взвизгивания Марты в сцене с Мефистофелем — напротив, поскольку обе исполнительницы кокетничают совершенно одинаковым образом, можно предположить, что таково и было режиссерское задание. Не кажется Р. Симонову подчеркнуто «оперным» и картинный проход Маргариты в прологе (так в балете выходят к дивертисменту не танцующие придворные дамы), и еще более балетные позы молодых горожанок и пейзанок в том же прологе...

Нередко кажется, что режиссер просто не верит в способность зрителей быть захваченными музыкой и выраженными в ней переживаниями героев. Мы говорили об излишней помпезности сцены возвращения войска. Стремление всячески «развлечь» зрителей чувствуется и в других эпизодах. В частности, почти вся картина ярмарки представляет собою цепь режиссерских находок, единственная цель которых — «оживить действие». Здесь и происходящая на глазах зрителей частичная смена обстановки, и эксцентрические танцы группы актеров-акробатов, и комический проход, вернее, пробег нескольких монахинь, испуганно отворачивающихся от танцующих.

Все это привело к тому, что спектакль не стал цельным, гармоничным произведением, что многое в нем выглядит случайным, непродуманным, эклектичным. Обидно, что талантливый режиссер не остался до конца последовательным в той области, где он должен был быть полным хозяином, что он слишком часто и легко соглашался итти по проторенным путям, вместо того, чтобы искать пусть трудные, но каждый раз свои.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Правдиво отражать нашу современность 7

- Двенадцать страниц 22

- Ново, талантливо 29

- Катанян В. Хор из оперы «Не только любовь» 35

- Пярт и Тормис пишут для хора 46

- А. С. Аренский 49

- Аренский в оценке Л. Толстого 56

- Г. Катуар 58

- Боевой пролетарский гимн 60

- Режиссер в оперном театре 70

- Лермонтов на балетной сцене 77

- «Хачатур Абовян» 80

- Дмитрий Башкиров 83

- Роза Джаманова 85

- Работать по-новому! 87

- Играет Иосиф Гофман 90

- Татьяна Николаева 94

- На концерте М. Юдиной 95

- Пьесы для арфы 96

- Концерт в заводском Доме культуры 97

- Новое в народном оркестре 98

- Вива, Куба! 98

- Бетховен, Метнер 99

- Оскар Данон 100

- Кантаты Танеева и Римского-Корсакова 100

- «Virtuosi di Roma» 101

- Д. и И. Ойстрахи 102

- Иржи Ропек 103

- Хуго Лепнурм 104

- Зарубежные вокалисты 104

- Самуил Фурер 105

- Шведский квартет 105

- Квартетисты Грузии 106

- Музыкальный Львов 110

- Пленум в Сибири 115

- На Дальнем Востоке 117

- Пасынки книжной торговли 118

- Средствами киноискусства 120

- Американские заметки 122

- Две недели в Париже 132

- Итальянские впечатления 139

- «Петя и волк» получает золотую медаль 141

- Пестрые страницы 142

- Сборник о Кастальском 146

- Книга о Шимановской 148

- По следам наших выступлений 150

- В предсъездовскую весну 151

- «Капитан дальнего плавания» 151

- По мотивам Ярослава Гашека 153

- Встреча с друзьями 155

- Москва салютовала песнями 156

- Выступают ростовчане 158

- Из блокнота фотокорреспондента 159

- В музыкальных театрах. Москва, Ленинград, Тбилиси, Одесса, Оренбург 161

- В канун двадцатилетия 162

- В. Васильев — Лукаш 163

- В оперном театре строителей 164

- Цифры и факты «Музыкальной весны» 164