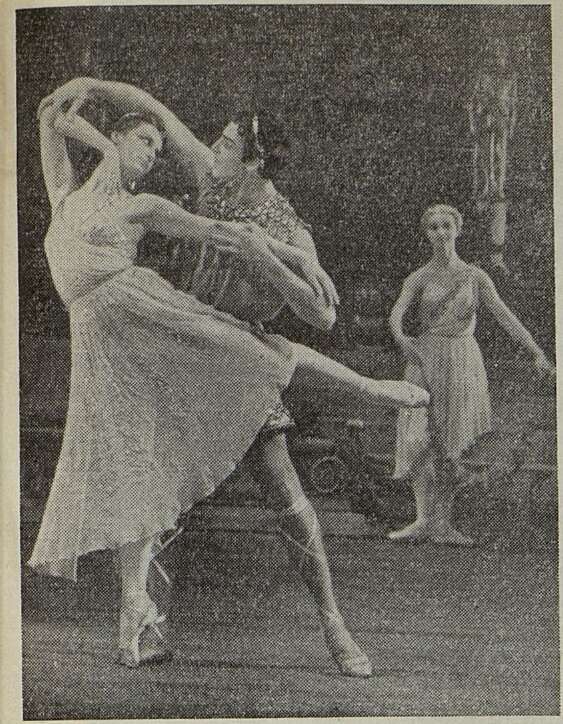

Картина «Пир у Красса»,

Эгина — М. Плисецкая,

Гармодий — Н. Фадеечев.

потливо. Об этом свидетельствует прежде всего та четкость, с которой исполняется большинство танцев, поставленных в непривычной для Большого театра, сложной, иногда акробатически трудной технической манере.

В спектакле выделяется Н. Рыженко, создавшая обаятельный образ Фригии, верной жены Спартака. Ее Фригия подкупает лирической чистотой, мягкой нежностью образа, красотой линий, гибкой пластичностью и грацией движений. Особенно выразительна и поэтична молодая балерина в Adagio Фригии и Спартака из картины «Палатка Спартака». Трогательно и драматично проводит она танец Фригии, оплакивающей гибель Спартака (в последней картине балета).

Исполнитель роли Спартака Д. Бегак правильно подчеркивает силу, благородство, бесстрашие героя, его волевую собранность и вместе с тем душевное целомудрие, мягкость. Вряд ли можно забыть его могучую фигуру, гневно сверкающие глаза, весь облик гордого духом, отважного человека в мизансцене, завершающей первую картину балета; или его светлую одухотворённость в упоминавшемся уже Adagio с Фригией; или отлично проводимый эпизод смерти.

Блистательно танцует партию Эгины М. Плисецкая. Чувственное Adagio Эгины и Гармодия (артист Н. Фадеечев), стремительный танец Эгины в картине «Пир у Красса», прихотливый, капризный танец гречанки в восьмой картине балерина проводит темпераментно, с большим виртуозным размахом, с замечательной отшлифованностью танцевальных па.

И всё же со спектакля уходишь неудовлетворённым. Попробуем разобраться в причинах этого.

В спектакле мало танца.

Возьмем для примера партию Эгины. Она появляется на сцене в пяти картинах, но танцует только в двух. Во второй картине она возлежит на носилках, и ее роль ограничивается немногими мимическими задачами. В третьей — Эгина показывается в ложе Красса для того, чтобы опущенным вниз большим пальцем приговорить к смерти поверженного гладиатора. В последней картине Эгина выводится на сцену только затем, чтобы продемонстрировать несколько более или менее эффектных поз.

Во всей большой партии Спартака по сути дела только два танца: танец призыва к восстанию в картине «Казарма гладиаторов» и названное уже Adagio с Фригией.

Далеко не безупречна стилистика танцев.

В неестественной изломанности, нарочитой угловатости и заострённости танцев египетских танцовщиц (артистки Н. Касаткина и Ю. Скотт), овечки и волка (Л. Богомолова и С. Власов), танца с кроталиями, в откровенной чувственности танца гадитанских дев или женского соло с покрывалом из седьмой картины (Т. Варламова) чувствуется нездоровое воздействие американского ревю, мюзик-холльных гёрлс.

В спектакле сильно ощущается эклектичность творческих позиций постановщика.

Две первые картины, начало четвертой картины, значительная часть седьмой картины, большая часть финала решены реалистически. Однако смерть раненого гладиатора в четвертой картине осуществля-

ется натуралистическими средствами. Так же с натуралистической обнажённостью показывается оргия во дворце у Красса. С еще большей грубостью проявляется натурализм в седьмой картине — «Палатка Спартака».

В третьей картине («Цирк») бои гладиаторов изображены экспрессионистически. Здесь безраздельно господствует любование патологией убийства и смерти. Картина эта действует на зрителя физиологически, подобно нервному шоку1.

И здесь же рядом — в апофеозе балета, напоминающем картины Бёклина, вроде «Острова мёртвых», мы сталкиваемся с элементами символизма.

Но главная беда — не в этом. Большая часть танцевальных сцен в спектакле носит характер дивертисмента. Они не связаны с развитием действия, представляя собой вставные номера. Если их исключить из балета, драматургические мотивировки нисколько не пострадают. Некоторые танцы можно заменить другими или же поменять местами. От этого ничего не изменится, ибо они не мотивированы логикой развёртывания сюжета. Собственно говоря, лишь два танца Фригии и танец Спартака (призыв к восстанию), обусловлены действием, непосредственно связаны с ним.

Однако еще досаднее то, что танец оказывается всякий раз несостоятельным, когда ему нужно выразить те или иные эпизоды психологической драмы и, в еще большей мере, — если он должен воплотить образы революционной борьбы восставших рабов Рима.

В танцах заметно сильное воздействие балетной рутины; в иных же случаях танцы уступают место пантомиме или даже эффектной позе — сольной или групповой.

Посмотрим, как в спектакле воплощается образ Спартака. Средством его характеристики в заключении первой картины служит красивая поза. Постановщик заставляет позировать артиста, исполняющего роль Спартака, и во второй картине, когда Спартак и Фригия готовятся покончить с собой, предпочитая смерть — разлуке. Так называемый «Танец на щитах», задуманный как воплощение триумфа Спартака, является всего лишь серией малопривлекательных перестроений, за которыми следует внешне эффектная «пробежка» Спартака по щитам и еще более эффектная и внешняя «пирамида» со Спартаком, облачённым в декоративную красную мантию.

В то же время танец Спартака — призыв к восстанию — мало выразителен, сумбурен по композиции. Сцена бунта гладиаторов в четвёртой картине и вся картина «Аппиева дорога», в которой показывается постепенный рост восстания Спартака (встреча с пастухами, освобождение рабов), — решены пантомимически и весьма наивно. А заключение картины представляет собой не что иное, как сочетание светотехнических эффектов с зигзагообразной беготней с красными факелами по затемнённой сцене.

Через пантомиму — и довольно банальную — решается в спектакле такой психологически богатый и драматичный мотив, как предательство Гармодия. Исключительно пантомимическими средствами обрисованы образы Красса (А. Радунский), Крикса (В. Левашев), Эномая (Н. Перегудов), Лентула Батиата (Н. Росляков).

И здесь мы подходим к самому серьёзному упрёку в адрес спектакля. Постановка балета «Спартак» в Большом театре крайне слабо показывает самое главное, основное в данном сюжете — руководимое Спартаком восстание рабов. Из-за этого самый образ Спартака воплощается односторонне и ограниченно; раскрытие сущности образа подменяется воплощением отдельных черт его характера, пусть даже правдоподобным и соответствующим действительности. Такая трактовка образа допустима, когда предметом художественного изображения становится личность, проявляющая себя только в лирической сфере. Но такая трактовка образа не может иметь места, когда предметом художественного изображения оказывается исторически достоверный подвиг народного героя.

Мы не намерены останавливаться на мелких несоответствиях исторической истине, хотя их в спектакле довольно много. Художник имеет право пренебрегать малозначительными деталями, имеет право на художественный вымысел, если это помогает ему дать более сильное воплощение изображаемых явлений, если отступление

_________

1 Это впечатление усиливается натуралистическим использованием хора, реагирующего на то, что происходит на цирковой арене.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Воспитание композиторской молодежи 5

- Встречи с литовской музыкой 10

- Есенинский цикл Г. Свиридова 17

- К 70-летию Анатолия Александрова 22

- Праздник скрипичного искусства 27

- Говорят члены жюри 32

- Итоги Международного конкурса пианистов 38

- В поисках героической темы 39

- О нашем современнике 47

- Югославский цикл С. Фейнберга 51

- Что должно дать хоровое общество 56

- О подготовке хоровых дирижеров 60

- Вокальная лирика Брамса 64

- Скрябин и русский симфонизм 75

- Из прошлого советской песни 84

- «Спартак» на сцене Большого театра 90

- Новое рождение «Михася Подгорного» 98

- Заметки о периферийных оркестрах 101

- Мой сын Фу Цун 104

- Из концертных залов 107

- Обязанности и права Киевской филармонии 121

- Из Керчи в Вологду 125

- В уральском городе 127

- Письмо из Новосибирска 129

- Благородный почин английских музыкантов 131

- Музыка без публики 133

- Английские впечатления 139

- Композиторы нового Китая 145

- Письмо из Парижа 154

- Американская книга о Рахманинове 156

- Критические статьи Р. Шумана 159

- Хоровое пение в русской школе 162

- Нотографические заметки 163

- Хроника 168