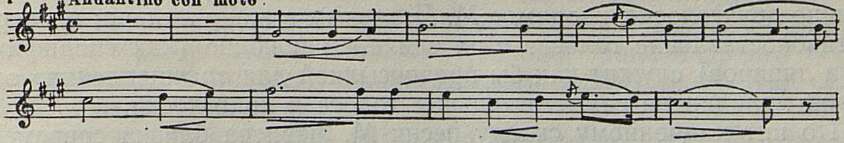

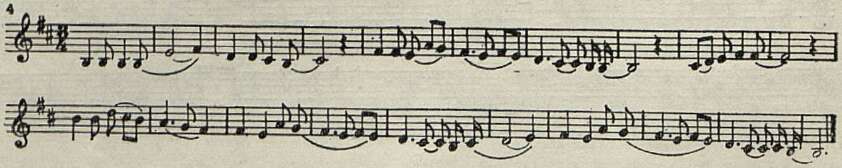

характерны кадансы через верхний вводный тон. Подобно многим образцам народного творчества, эта тема создает глубоко проникновенный образ светлого раздумья, окрашенный в мягкие тона задушевной лирики:

Нотный пример

В отличие от многих симфонических произведений узбекских композиторов, тема в «Лирической поэме» широко развивается, обогащаясь новыми интонационными элементами. Партитура Поэмы показывает, как органично преломляется в узбекской симфонической музыке влияние русской музыкальной классики. (Вспоминаются, в частности, изумительные по силе напряженности примеры развертывания музыкального образа из первоначального тематического зерна, — тема любви в фантазии «Франческа да Римини» Чайковского.) Удачно претворяя эти традиции, Д. Закиров вместе с тем пользуется приемами мелодического развития, типичными для развития жанров национального музыкального наследия: постепенное восхождение к кульминации (ауджу), «обыгрывание» ее, повторность кадансовых оборотов, завершающих каждую новую, все более широкую «фазу развития». Все окружение мелодии — спокойное равномерное движение альтов, «вздохи» кларнетов, контрапунктирующая тема фагота — органически связано с ее интонационной основой. Благодаря этому вся пьеса от начала до конца сохраняет яркую национальную характерность. В ряде других произведений узбекских композиторов нетрудно обнаружить прямую связь с бытовыми народными песнями. Возьмем в качестве примера дуэт Шахисты и Турсунали из музыки М. Левиева к пьесе «Олтын куль» («Золотое озеро») :

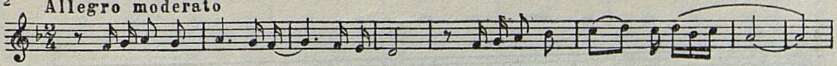

Нотный пример

Эта песня получила широкое распространение в Узбекистане: ее поют и в быту, и в кружках художественной самодеятельности. По общему колориту и характерной манере исполнения (поочередное пение участников дуэта и объединение их в последней строфе) песня М. Левиева близко напоминает ляпар — один из традиционных народно-песенных жанров. Но вместе с тем и мелодия и форма здесь сравнительно более развиты.

М. Левиев использовал типичные для узбекской лирической песни типы мелодического движения, приемы подчеркивания кульминации, структурные особенности построения целого и отдельных частей, в которых важное формообразующее значение имеет принцип репризности. Композитор при этом не копировал готовых образцов: в его произведении чувствуется стремление подчинить традиционные приемы национальной музыки новому, современному содержанию, обогатить эти приемы. Так, очень органично двухголосие, вводимое М. Левиевым в жанр ляпара; поочередное противопоставление голосов с их слиянием в конце (как специфическая черта ляпаров) служит как бы предпосылкой для «расщепления» одноголосной мелодии на самостоятельные голоса и подголоски.

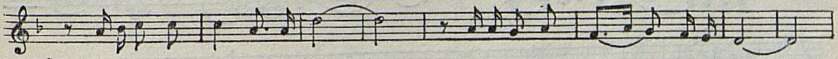

По интонационному складу песня М. Левиева близка современному узбекскому народному творчеству. Интересно, например, сопоставить ее с песней «Спасибо партии», записанной в 1951 году в Коканде от студентки С. Абдуллаевой1:

Нотный пример

Примером удачного претворения национальных песенных традиций может служить музыка к пьесе «Праздник в поле», написанная С. Бабаевым и Д. Закировым. В этой партитуре использованы только две фольклорные мелодии: песня-танец и дуэт Хосият и Таштемира (оба в первой картине). В основном же композиторы не пользуются цитатным методом, а опираются на широко распространенные в народной музыке ритмо-интонационные обороты.

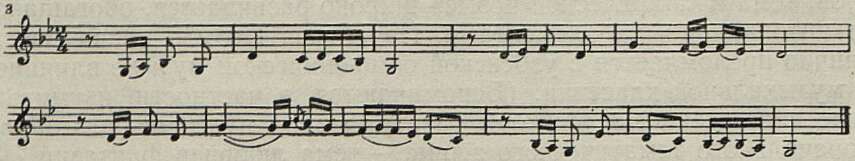

Характерна своими национальными особенностями лирическая песня Зеби (вторая картина); показательно второе предложение с его нисходящей мелодией и «тормозящими» синкопами. Такие обороты можно встретить во многих народных лирических песнях:

Нотный пример

Мягкая лиричность этой мелодии хорошо соответствует задумчивомечтательному настроению молодой девушки. Здесь, как и в других ча-

_________

1 Записана К. Алимбаевой. Опубликована в сборнике «25 узбекских народных песен», Ташкент, 1955 г.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Перед Вторым Всесоюзным съездом композиторов 5

- Славный путь 13

- Шестой квартет Д. Шостаковича 16

- О творчестве Г. Майбороды 24

- Песни Евгения Родыгина 31

- Большие успехи, серьезные задачи 36

- О нашем творчестве 49

- О насущных вопросах творчества и критики 51

- Исполнители просят слова 63

- Проблемы узбекской музыки 67

- Больше внимания пропаганде советской музыки 74

- О музыкально-теоретической концепции Б. Асафьева 79

- «Война и мир» в Киеве 89

- «Сойкино крыло» 94

- Я — дирижер 98

- Русский певец Николай Фигнер 103

- Георг Отс 107

- Конкурс имени Мусоргского 109

- На концертах эстонской Декады — Первая симфония А. Хачатуряна — Четвертая симфония и Виолончельный концерт С. Прокофьева — Зрелость артиста — Два дирижера — Кантаты Моцарта — Галина Вишневска 111

- Пленум композиторов Украины 129

- Челябинский оперный театр имени Глинки 132

- В Болгарии 136

- Поездка в Японию 140

- Египетский композитор о поездке в СССР 142

- Музыкальная жизнь Венгрии 143

- Советские артисты в Мексике 144

- В оперных театрах Лондона 145

- «Иван Сусанин» на болгарской сцене 146

- Письма из-за границы 147

- Краткие сообщения 148

- Монография о Комитасе 152

- Книга об Артуре Онеггере 157

- Музыкальный календарь 158

- Популярные монографии о советских композиторах 159

- Второй концерт Метнера 162

- Сборник песен 163

- Хроника 164