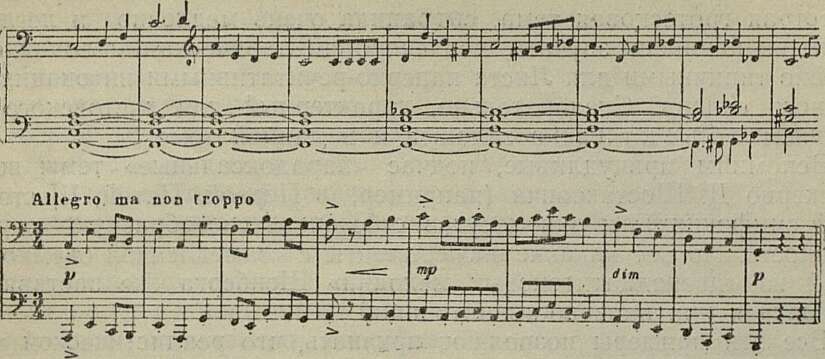

Прим. 2

Moderato

Почему же, когда слушаешь эту тему, то в воображении складывается живой характерный музыкальный образ? Ненапевная мелодия оказывается глубоко содержательной! Почему она так не похожа на «мелодии» Шенберга, в которых выхолощена музыкальная образность?

Чутко вслушиваясь в эту тему, мы обнаружим, что ее ладовое строение, ритмика, развертывание мелодической линии — все это следует здесь таким же точно общим законам построения мелодии, как и в напевных лирических темах Прокофьева. В этом нетрудно убедиться, если проделать, например, следующий эксперимент: споем или сыграем эту мелодию очень медленно и легато, октавой выше. Мы услышим типичную русскую протяжную лирическую мелодию, с характерным для мелодий этого типа натуральным минором, метрической свободой в варьировании интонаций, широким разливом мелодической линии! И вместе с тем в размашистости общего контура мелодии мы ясно ощутим индивидуальный почерк Прокофьева, заметим интонационное сходство с характерной лирической темой вступления к первой части Концерта.

Случайно ли присутствие «подспудного» лирического мелодизма внутри этой темы? Нет, не случайно. В том и заключается природа ненапевных, но образно ярких мелодий в творчестве выдающихся композиторов, что они строятся по общим законам мелодизма реалистической музыки, — в них заложено внутреннее многообразие ладовых и ритмических связей звуков, их мелодическая линия развертывается широко и Пластично и всегда заключает в себе богатое и своеобразное интонационно-тематическое развитие.

Действительно, многие быстрые скерцозные темы Прокофьева (столь характерные для его творчества) обнаруживают «скрытую» в них напевную мелодику, типичную для прокофьевской лирики. Таковы скерцо во Второй и Четвертой сонатах, таковы все быстрые темы Третьей сонаты, начальная тема финала Четвертой, ряд быстрых тем в «Ромео и Джульетте» (например, танец Меркуцио) и т. д.

Но не только у Прокофьева стремительные, острые, причудливые темы несут в своей скрытой мелодической «подоснове» напевные интонации — таковы очень многие темы Шопена, Чайковского, Рахманинова и других выдающихся композиторов.

Вспомним, например, ироническую «мефистофельскую» тему фугато в третьей части «Фауст-симфонии» Листа — она является «карикатурой» на нежную лирическую тему побочной партии первой части и содержит в своей мелодической линии измененные интонации этой темы.

Но даже независимо от интонационного сходства с темой первой части, эта острая гротесковая тема, сыгранная очень медленно и легато, неожиданно начинает звучать, как скорбная лирическая мелодия с чрезвычайно типичными для Листа напевно-речитативными интонациями романсного склада. Следовательно, характерный для листовского стиля мелодизм объективно заложен и в данной теме.

Вспомним причудливые, подчас «парадоксальные» темы во многих скерцо Д. Шостаковича (например, в Первой, Пятой, Шестой, Десятой симфониях): и они несут в себе очень своеобразную «скрытую» напевность. Но вот никакие эксперименты с «замедленной съемкой» над любой из «двенадцатитоновых мелодий» Шенберга не заставят нас услышать в них напевность интонаций.

Все эти примеры позволяют признать, что реалистической музыке присуща своя особая закономерность, если так можно выразиться, «мелодического подтекста» или «скрытой напевности» и что, следовательно, теория музыки и (эстетика не должны понимать мелодизм музыкальных тем односторонне — только как явную напевность мелодий. Мелодизм — сложное и многообразное качество, проявляющееся поразному у разных композиторов и в разных жанрах.

Означает ли сказанное, что все художественно убедительные темы, звучащие ненапевно, обязательно заключают в себе «скрытую» напевность, которую можно рассмотреть в «лупу времени»? Нет, далеко не все!

Дело в том, что многоголосная музыка располагает таким могущественным выразительным средством, как гармония. Гармонические краски могут приобрести достаточно самостоятельное значение и, даже при совсем элементарной главной мелодии, могут нарисовать яркие реалистические образы. Напомним поразительную тему «оцепенения» в глинкинском «Руслане», где на фоне выдержанного звука валторны сменяются доминантсептаккорды неродственных тональностей. Мелодия сведена здесь к минимуму, и основная музыкальная выразительность сконцентрирована в сопоставлении гармоний (конечно, также и в тембровой и регистровой игре красок!). Или — тема «погружения в сон» в конце «Валькирии» Вагнера. Здесь также мелодия, как таковая, сведена к минимуму, и все чарующее обаяние этой музыки сосредоточено в гармониях:

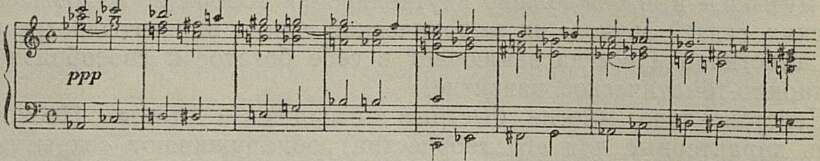

Прим. 3

Lento

Наконец, ярко запоминающийся краткий гармонический «лейтмотив», завершающий тему вариаций в медленной части Третьего концерта Прокофьева:

Прим. 4

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Путь исканий (Об эволюции творчества Д. Шостаковича) 5

- «В бурю», опера Т. Хренникова 18

- Заветы С. Танеева 29

- Несколько замечаний о теории музыки и критике 44

- Наш счет музыкальной эстетике 51

- О выразительности гармонии Римского-Корсакова (Окончание) 61

- Рождение песни 72

- Александр Затаевич, собиратель казахской народной музыки 81

- Кара-Мурза 89

- Талантливый чувашский композитор 96

- Письма путешествующего музыканта 98

- Дела и нужды Киргизской филармонии 104

- Томский симфонический оркестр (К 10-летию со дня основания) 106

- Что вы думаете о джазе и легкой музыке? 108

- Авторский вечер Д. Шостаковича. — Заметки о Бостонском оркестре. — Концерт Бориса Гутникова. — Новая программа Эдди Рознера. — О культуре концертного дела. — Хроника концертной жизни. 119

- О воспитании вкусов 130

- По страницам газеты «Советский артист» 133

- Вопросы музыки в армянском журнале 139

- Краснознаменный Ансамбль в Лондоне 141

- Заметки о современной австрийской музыке 147

- Музыка Чили 150

- На Челтнхэмском фестивале 153

- В музыкальных журналах 154

- Краткие сообщения 158

- Ответ критику 159

- Еще о «Вариациях на тему рококо» 161

- По поводу одной рецензии 164

- Хроника 166