Пути исканий

(Об эволюции творчества Д. Шостаковича)

И. НЕСТЬЕВ

Недавно исполнилось пятьдесят лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Вот уже более трех десятилетий — со времени появления Первой симфонии — этот талантливейший художник находится в центре современной музыкальной жизни. Несмотря на то, что он давно признан всем миром как один из наиболее интересных симфонистов нашего столетия, — страстные споры вокруг его музыки не ослабевают.

Есть еще немало людей — и среди музыкантов и среди любителей, — которые считают Д. Шостаковича «композитором для немногих», кумиром музыкальных снобов и гурманов. Но, вопреки этим, увы, бездоказательным суждениям, тысячи слушателей заполняют концертные залы, когда исполняются симфонические и камерные произведения Д. Шостаковича. Его музыка звучит на большой эстраде и в консерваториях, в парках культуры и в музыкальных школах, в кинофильмах и по радио. Его творчество воспринимается во всем мире как выдающийся вклад советского искусства в художественную культуру человечества.

За многие годы деятельности Д. Шостаковичу не раз приходилось выслушивать суровые и резкие упреки. Он не боялся справедливой критики и принимал ее мужественно, как подобает честному художнику. Но наряду с действительными ошибками многие из нас нередко приписывали ему и ошибки мнимые, несуществующие. В то же время мало кто пытался всерьез осмыслить — в чем же сила воздействия музыки Д. Шостаковича, в чем своеобразие его сложной эволюции.

В последние годы у нас имело место куцое, нищенское представление о творчестве Д. Шостаковича. Пытались, например, разложить созданные им сто опусов на весах топорно конъюнктурной критики: на одной чашке с надписью «реализм» оказывался скудный багаж, состоящий из «Песни о встречном», эстрадной песенки «Фонарики» и оратории «Песнь о лесах»; на другой — с уничтожающей надписью «формализм» — укладывалось все остальное, включая симфонии, квартеты, фортепианную музыку. Так отбрасывалось многое наиболее сокровенное в творчестве композитора.

Малоубедительно выглядела убогая схема, согласно которой Д. Шостакович всю жизнь «перестраивался», как солдат на учении: по этой

схеме оказывалось, что композитор сперва впал в формализм («Нос», Вторая, Третья симфонии), затем «перестроился» (Пятая симфония), затем снова впал в формализм (Восьмая симфония) и снова «перестроился» («Песнь о лесах»). Некоторые противники Десятой симфонии и Скрипичного концерта уже чаяли нового повторения привычного цикла, напоминающего температурную кривую при тропической малярии...

На деле все было значительно сложнее: Д. Шостакович на протяжении трех десятилетий непрерывно развивался как художник, испытывая живое воздействие общественной среды, всей советской действительности: он много и напряженно работал, преодолевая «современнические» соблазны, искал непроторенных путей к правде, красоте и содержательности искусства. Но существенные сдвиги и даже скачки в его творческом развитии не имели ничего общего с механическими поворотами «по команде». Так «перестраиваться» могут лишь холодные приспособленцы и деляги, а не подлинные художники.

Многолетняя эволюция Д. Шостаковича — это трудная дорога исканий, постепенного восхождения от юношеских блужданий и ошибочных увлечений к мудрой зрелости и реалистическому мастерству. Общественная критика помогала ему в этом сложном движении. Достижения композитора — не только его личный успех; это успех советской культуры, вооруженной идеями социалистического гуманизма.

*

Очень интересен и совсем не изучен ранний, «ученический» период творчества Дмитрия Шостаковича — от поступления в Петроградскую консерваторию (1919 г.) до создания Первой симфонии (1925 г.). Ему повезло — он прошел отличную школу под руководством таких верных последователей корсаковских традиций, как М. Штейнберг, Н. Соколов. Его отечески опекал маститый Глазунов, предсказавший юному музыканту блестящее будущее. Значительную роль в музыкальном развитии композитора сыграл Л. Николаев — глава ленинградской пианистической школы и один из творческих наследников С. Танеева.

Первые крупные работы Д. Шостаковича — Вариации для симфонического оркестра (соч. 3), Сюита для двух фортепиано (соч. 6) — наглядно показывают, сколь пытливо усваивал молодой музыкант традиции своих учителей и предшественников. В Вариациях, посвященных «светлой памяти Н. А. Соколова», чувствуется способность к широким монументальным построениям в духе Глазунова; но умеренность стиля, а порой и гладкость изложения в духе «беляевской школы» еще не обнаруживают руку будущего симфониста-новатора.

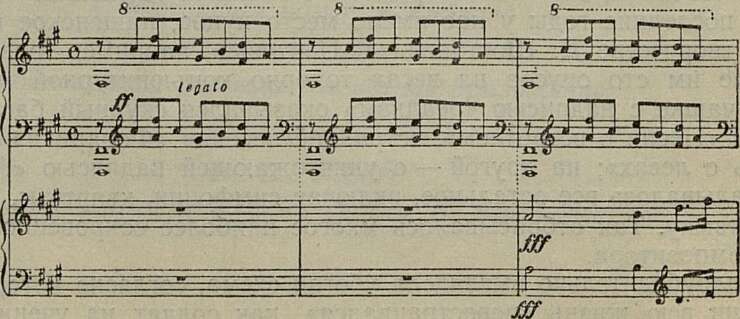

Более характерна для Д. Шостаковича музыка фортепианной Сюиты (1922 г.), посвященной памяти только что скончавшегося отца. Здесь с первых же тактов господствуют величественные и скорбные образы, напоминающие патетику органных пьес Баха:

Прим. 1

Piano I

Piano II

Andantino

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Путь исканий (Об эволюции творчества Д. Шостаковича) 5

- «В бурю», опера Т. Хренникова 18

- Заветы С. Танеева 29

- Несколько замечаний о теории музыки и критике 44

- Наш счет музыкальной эстетике 51

- О выразительности гармонии Римского-Корсакова (Окончание) 61

- Рождение песни 72

- Александр Затаевич, собиратель казахской народной музыки 81

- Кара-Мурза 89

- Талантливый чувашский композитор 96

- Письма путешествующего музыканта 98

- Дела и нужды Киргизской филармонии 104

- Томский симфонический оркестр (К 10-летию со дня основания) 106

- Что вы думаете о джазе и легкой музыке? 108

- Авторский вечер Д. Шостаковича. — Заметки о Бостонском оркестре. — Концерт Бориса Гутникова. — Новая программа Эдди Рознера. — О культуре концертного дела. — Хроника концертной жизни. 119

- О воспитании вкусов 130

- По страницам газеты «Советский артист» 133

- Вопросы музыки в армянском журнале 139

- Краснознаменный Ансамбль в Лондоне 141

- Заметки о современной австрийской музыке 147

- Музыка Чили 150

- На Челтнхэмском фестивале 153

- В музыкальных журналах 154

- Краткие сообщения 158

- Ответ критику 159

- Еще о «Вариациях на тему рококо» 161

- По поводу одной рецензии 164

- Хроника 166