«...взгляды об «академичности» преподавания, сводящиеся к тому, чтобы ученики слушали лекции и посещали классы, когда им это удобно, и потом держали устный экзамен, я считаю очень вредными. Чтобы научить как следует, например, гармонии, надо заниматься с каждым отдельно, заставлять его играть, писать задачи»1.

1897 год — время возникновения нового, новаторского курса музыкальных форм в истории обучения композиторов в России. Этот курс, который впервые вел С. Танеев, — одно из прогрессивных завоеваний, значительно отличавшийся как от отечественного, так и от западноевропейского ведения этого предмета. Быть может, именно здесь в наибольшей степени выявляется практическая направленность обучения композитора и теоретика. Танеев создал этот курс, прекрасно сознавая, что:

«Анализ сонаты может сделать любой ученик класса энциклопедии, а написать сонатное Allegro вполне удовлетворительно часто не может прославленный композитор»2.

Тридцатого мая 1897 года Художественный совет консерватории издал распоряжение о введении нового курса форм, в котором особо подчеркивалась роль сочинения, письменных упражнений во всех распространенных музыкальных формах:

«В программу нового класса должны войти все мелкие и танцевальные формы, а также формы рондо и сонатного Allegro. При этом признано необходимым установить обязательное количество работ по всем отделам программы, без чего учащиеся не будут считаться окончившими этот класс. Более подробную программу поручено выработать С. И. Танееву на основании опыта по прошествии года со времени учреждения нового класса. Окончившим с успехом специальную теорию музыки, с классом форм включительно, будет присужден диплом учителя теории музыки. Наиболее же даровитые ученики будут допускаться к продолжению курса в класс свободного сочинения»3.

Танеев прямо заявлял:

«При составлении... программы, я имел ввиду, что класс форм есть подготовительная ступень к классу свободного сочинения»4.

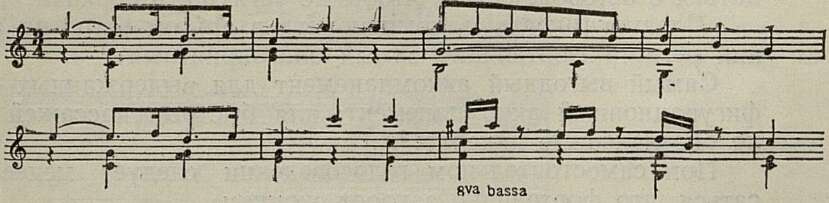

Выше отмечалось, что С. Танеев не только требовал практического усвоения основных видов и разновидностей музыкальной формы, но и показывал, как это делается. Приведу один из таких примеров — развитие С. Танеевым темы из финала Пятой сонаты Гайдна5:

Прим. 1

[Черновик]

Гайдн

_________

1 Запись в дневнике 19/IX 1898 г. Архив ГДМЧ.

2 Заметки по курсу форм. Архив ГДМЧ.

3 Архив ГДМЧ.

4 Заявление в Художественный совет консерватории 22 апреля 1898 г. (Библ. МГК).

5 Архив ГДМЧ.

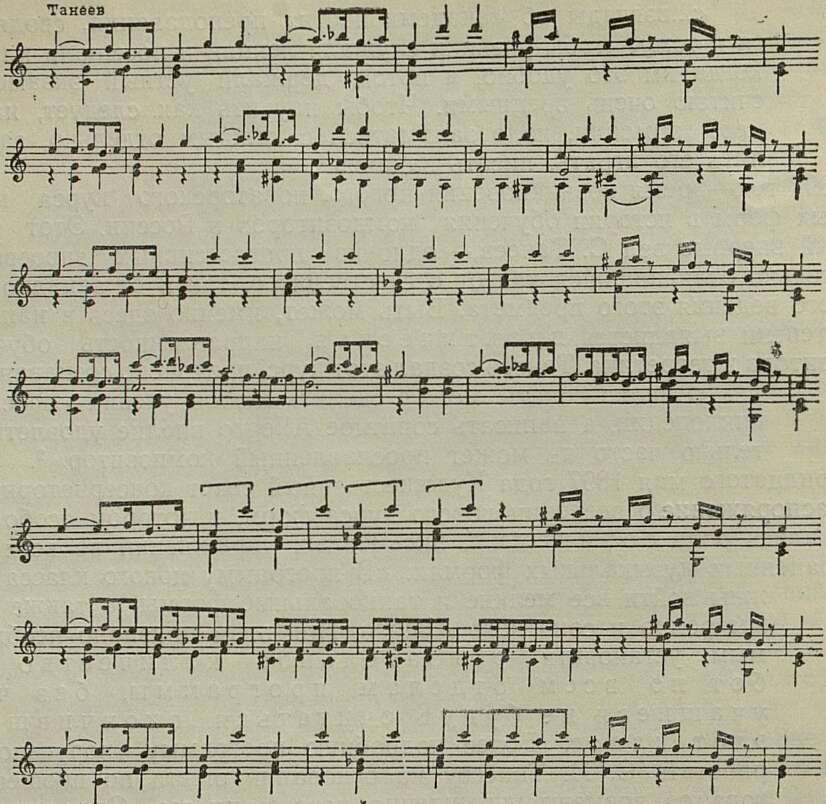

Прим. 2

Многие результаты танеевского «освоения живого прошлого» (Б. Асафьев) — будь то лекции по форме, полифонии, программа, письма или просто черновые заметки — могут быть восприняты как советы мастера композиторской молодежи.

В публикуемых ниже тезисах о технике ансамбля привлекают внимание не только технические особенности сочетания двух инструментов, не только возможности полифонического развития партий, но и средства выделения ведущей мелодии (или мелодий) . Эти тезисы значительно дополняют советы С. Танеева молодому композитору Н. Амани1:

«Скрипка и фортепиано.

При аккомпанирующем фортепиано скрипке пассажи и певучие места на струне g и D должны сопровождаться с осторожностью, чтобы не заглушить скрипки.

Следует [писать] аккомпанемент в другом регистре (средний регистр фортепиано самый благоприятный).

Самый выгодный аккомпанемент для выдержанных нот — фигурационный аккомпанемент; для быстрых пассажей — ясно обозначенные аккорды2.

При самостоятельном голосоведении следует менее опасаться, что фортепиано закроет скрипку.

_________

1 См. сборник: С. И. Танеев. Материалы и документы, т. 1. (1952 г.), стр. 224.

2 «Темы, отличающиеся фигурационным характером, не должны быть перегружены сопровождающими голосами», — пишет Танеев в заметках о фугах Баха (архив ЦММК).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Путь исканий (Об эволюции творчества Д. Шостаковича) 5

- «В бурю», опера Т. Хренникова 18

- Заветы С. Танеева 29

- Несколько замечаний о теории музыки и критике 44

- Наш счет музыкальной эстетике 51

- О выразительности гармонии Римского-Корсакова (Окончание) 61

- Рождение песни 72

- Александр Затаевич, собиратель казахской народной музыки 81

- Кара-Мурза 89

- Талантливый чувашский композитор 96

- Письма путешествующего музыканта 98

- Дела и нужды Киргизской филармонии 104

- Томский симфонический оркестр (К 10-летию со дня основания) 106

- Что вы думаете о джазе и легкой музыке? 108

- Авторский вечер Д. Шостаковича. — Заметки о Бостонском оркестре. — Концерт Бориса Гутникова. — Новая программа Эдди Рознера. — О культуре концертного дела. — Хроника концертной жизни. 119

- О воспитании вкусов 130

- По страницам газеты «Советский артист» 133

- Вопросы музыки в армянском журнале 139

- Краснознаменный Ансамбль в Лондоне 141

- Заметки о современной австрийской музыке 147

- Музыка Чили 150

- На Челтнхэмском фестивале 153

- В музыкальных журналах 154

- Краткие сообщения 158

- Ответ критику 159

- Еще о «Вариациях на тему рококо» 161

- По поводу одной рецензии 164

- Хроника 166