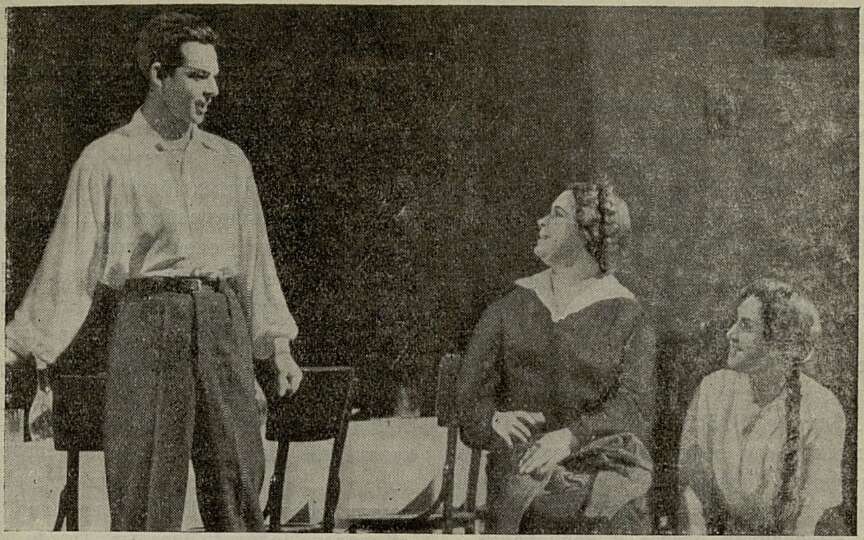

Сцена из оперы «Молодая гвардия».

Олег — Б. Кокурин, мать — Ф. Козловская, Уля — П. Ульянова

отдалении, за сценой, и почти совсем пропадает для слушателя.

Характерно (и в этом вина дирижера М. Бухбиндера), что почти все небольшие эпизоды, которые подчеркивают светлое поэтическое начало в опере, либо совсем убраны из партитуры, либо сильно приглушены. Так, например, из третьего акта начисто изъята лирическая сцена Олега и Ули — их объяснение в любви. Правда, эта сцена не развита в достаточной мере и композитором; но тем более важно было как можно лучше, ярче ее выделить. Напрасно выпущен в первой картине эпизод Ули с Каюткиным, а красноармейская песня удалена за сцену. Этот эпизод имеет драматическое значение: внося контраст, разрядку в действие, он выделяет образ Ули. Кроме того, его изъятие подчеркнуло фрагментарность первой картины: одна за другой следует «парные» сцены — Олега с матерью, Клавы и Вани Земнухова, Валько и Тюленина. В результате сокращения, сделанные для того, чтобы сжать, сконцентрировать действие, растягивают его в восприятии слушателя, ибо лишают его необходимой контрастности. Авторы постановки не везде посчитались с законами драматургии, и это, конечно, не пошло на пользу спектаклю.

Вмешательство постановщика в авторскую партитуру оказалось не оправданным и в балете «Берег счастья» А. Спадавеккиа (либретто П. Аболимова). Поставленный в театре имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, этот спектакль привлек новизной и свежестью образов, удачно решенных балетмейстером (В. Бурмейстер) и актерами. С тех пор балет с успехом идет на многих сценах. Но, пожалуй, ни один из режиссеров не проявил такой бесцеремонности по отношению к замыслу авторов, как В. Вайнонен — постановщик «Берега счастья» на Новосибирской сцене. Сюжет и музыка «переосмыслены» до такой степени, что порой трудно разобраться: в оркестре звучит лейтмотив одного персонажа — на сцене действует другой; на музыке массовых танцев поставлены сольные танцы или дуэты и т. д. Некоторые сценические ситуации балета упрощены и утратили обаяние свежести. Важнейшее выразительное средство реалистического балетного спектакля, его душа — танец во многих сценах постановки уступил место пантомиме, «живым картинам».

Эта работа столичного балетмейстера не выдерживает сравнения с работами балетмейстера Новосибирского театра М. Сатуновского. В них много живой инициативы, интересных творческих исканий. Из трех балетных постановок М. Сатуновского, по-

казанных в дни московских гастролей, наиболее яркое впечатление оставил спектакль «Лебединое озеро».

Сохранив многие замечательные находки своих предшественников (от М. Петипа и Л. Иванова до В. Бурмейстера), М. Сатуновский создал совместно с дирижером А. Копыловым оригинальную редакцию балета. В спектакле восстановлены незаслуженно забытые страницы партитуры Чайковского; рельефно прочерчены линии драматургического развития; хореографически интересно решены основные образы. Талантливые артисты новосибирского балета — Т. Зимина, Г. Рыхлов и другие — пленили московских зрителей глубокой эмоциональностью исполнения и безупречной техникой. С самой лучшей стороны показал себя в «Лебедином озере» и кордебалет — изящный, отлично слаженный и выразительный — особенно в сценах второго и четвертого актов. Воспитание такого коллектива — несомненная заслуга балетмейстера М. Сатуновского и его помощницы Н. Улановой.

Интересно поставлены Новосибирским театром и балеты «Эсмеральда» и «Дон-Кихот», где ведущие роли исполняют талантливая балерина Л. Крупенина. Но тут невольно возникает вопрос — не слишком ли увлекаются наши балетмейстеры «новым прочтением» старых балетов вместо того, чтобы интенсивно работать над созданием новых советских спектаклей?

Нельзя не заметить, что за последнее время репертуар Новосибирского театра — и оперный, и балетный — слабо пополняется новыми произведениями.

После поставленной в 1952 году «Молодой гвардии» Ю. Мейтуса театр не показал еще ни одной советской оперы. Около трех лет тянется работа коллектива с композитором Ю. Бирюковым над оперой «Кавалер Золотой Звезды». После 1953 года («Медный всадник» Р. Глиэра) в Новосибирске не увидел света рампы ни один новый советский балет. Вряд ли можно найти оправдание такой «замедленной реакции» театра на требования нашей современности!

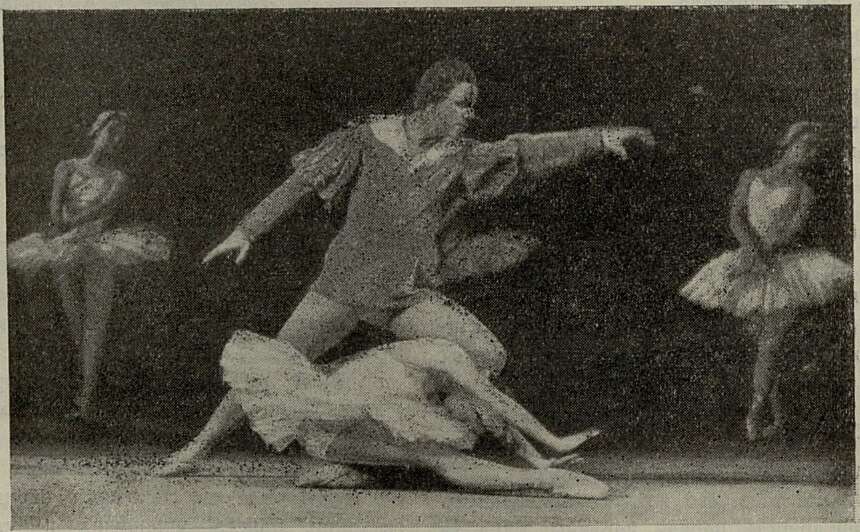

Сцена из балета «Лебединое озеро».

Одетта — Т. Зимина, Зигфрид — С. Иванов

Чувство нового, свойственное молодому коллективу, должно возбуждать его творческую активность, живой, пытливый интерес к работе над произведениями советских композиторов, воплощающими темы и образы нашей современности. Борьба за художественно полноценную советскую оперу, за советский балет должна стать творческой программой молодого и талантливого коллектива Новосибирского театра. У него есть все данные для того, чтобы добиться в этой борьбе больших творческих успехов.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Встречи музыкантов — друзей мира 5

- Перед декадой туркменского искусства 13

- Прямое наше дело 16

- Заметки дирижера 23

- Легенда и правда о джазе 26

- Райнис в латышской музыке 36

- Карен Хачатурян и его симфония 49

- Талантливый музыковед 57

- Памяти И. О. Дунаевского 60

- Музыкально-эстетические принципы «Основ оркестровки» Н. Римского-Корсакова 64

- Бела Барток 81

- Новое в глинкиане 90

- Новосибирский оперный театр в Москве 93

- «Таня» 101

- Поют сталинградцы 106

- Встречи с Михаилом Шолоховым 111

- Из северного дневника 117

- Корреспонденции 125

- Летние концерты 132

- Югославские впечатления 139

- Международный конкурс пианистов имени Маргариты Лонг 142

- Парижские заметки 143

- Титта Руффо 145

- Фриц Крейслер 147

- Праздник мира и дружбы 149

- Выступления Ленинградского оркестра в Чехословакии 150

- Письмо из Лондона 152

- В музыкальных журналах 154

- Нотографические заметки 155

- По страницам газет и журналов 155

- Юморески 166

- Хроника 168

- По материалам «Советской музыки» 174