Сцена из первого действия.

Таня — В. Нестягина, Герман — Н. Даутов

необходимых для полноценной психологической обрисовки облика Тани.

Эти недостатки ощущаются особенно остро во второй половине оперы, после кульминационной четвертой картины. Где происходит внутренний перелом в характере Тани? Когда и как раскрываются те душевные богатства, которые приводят ее к самоотверженному, героическому поступку? Зритель этого не видит и не слышит. Несколько приятно звучащих, но неразвитых мелодических отрывков (темы «новой» Тани) не могут выполнить эту сложную задачу: вокальная партия здесь обеднена даже по сравнению с первыми картинами и совершенно неоправданно клонится к патетическим «взрывам».

Бедность музыкальной драматургии, отсутствие живых психологических портретов усугубляются отказом от широких мелодических обобщений, от развернутых вокальных форм, от тех оперных средств, которые диктуются законами жанра. Вряд ли можно ссылаться здесь на «камерность» оперы. Известно ведь, что камерность «Евгения Онегина» и «Иоланты», основанная на развернутых, мелодически развитых оперных формах, оказалась глубоко жизненной!

Пьеса А. Арбузова открывает широкий простор музыке, музыкальной драматургии. Именно музыка может обнажить скрытое значение, волнующий «подтекст» живых диалогов пьесы, заставить звучать «полным голосом» душевные чувства героев. Но композитор слишком ограниченно пользуется этими возможностями, а если и пользуется, то придает чувствам советских людей сентиментально-салонный оттенок (дуэт Германа и Шамановой во второй картине). Чаще же он пассивно следует за текстом, иллюстрируя «слова», но не раскрывая их внутреннего смысла. Таня восклицает, например: «Полечка!» И в оркестре — простенькая бытовая полька. Так же подаются «музыкальный ящик», песня о рябине, вальс...

Почему проходит композитор мимо такой богатейшей возможности выявления психологического состояния Тани, как вальс во второй картине? Именно здесь можно было бы передать чувство затаенной тревоги, ощущение нарастающей драмы. А в опере звучит обыденный, бытовой вальс, столь же незначительный, как незначителен и речитативный разговор Тани с Шамановой, происходящий на фоне этого вальсика. Почему в опере Г. Крейтне-

ра арии и ариозо сплошь и рядом подменяются песнями? Неужели из страха перед статичностью? Ведь именно глубокое раскрытие напряженных человеческих переживаний в развитых вокальных формах и составляет, определяет впечатляющую силу оперы!..

В результате получается, что Таня в опере характеризуется в основном сценическими, а не музыкальными или музыкально-сценическими средствами. Для исполнительниц роли Тани это создает особую сложность: здесь нужны оперные певицы с незаурядными актерскими данными. И в этом отношении отрадно отметить, что образ Тани — удача спектакля в Свердловском театре.

Молодая одаренная артистка В. Нестягина подкупает правдивым сценическим воплощением образа Тани. Она убеждает зрителей даже в эпизодах, бледных в музыкальном отношении. В игре артистки привлекают разнообразные краски, милые и порой неожиданные детали. Голос у нее по-настоящему оперный — сильный, красивый по тембру, сохраняющий и в речитативах полноту звучания. Пожалуй, некоторые речитативные фразы В. Нестягина отчеканивает слишком резко. Это позволяет ей четко донести текст, но нарушает мягкую певучесть исполнения.

Внешняя иллюстративность музыки Г. Крейтнера отрицательно сказалась и на характеристиках других персонажей оперы. Композитор не сумел вдохнуть поэзию в образы людей, окружающих Таню. Герман, Шаманова, Дуся, Игнатов — в опере просто «спутники» Тани, хотя каждый из них в пьесе А. Арбузова имеет свою ясно очерченную характеристику.

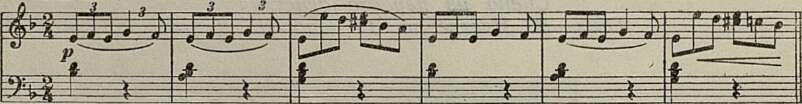

В музыке трудно найти «зерно» образа Шамановой. Ее лейтмотив — один из образцов вполне нейтральной музыки:

Нотный пример

Внешней патетикой перегружено ее ариозо о Сибири. А ведь артисткам, исполняющим эту роль, нужно убедить слушателей, что Шаманова — человек значительный и что Герману было за что полюбить эту женщину.

Артистка М. Глазунова, обладающая большим вокально-сценическим мастерством, акцентирует прежде всего волевые черты Шамановой. Ее Шаманова — собранная, сдержанная. Она по-своему привлекательна, но чересчур сурова. В исполнении той же роли молодой артисткой И. Архиповой твердость характера Шамановой удачно сочетается с женственностью, романтической одухотворенностью. В бледную музыкальную партию Шамановой артистка вносит теплоту своего гибкого, приятного по тембру голоса.

Для обрисовки работницы Дуси композитор вполне уместно использовал интонации частушечного склада. Образ мог бы стать более интересным в жанрово-характерном плане, если бы автор не перегрузил партию Дуси прозаическими разговорными речитативами.

Артистка Л. Крупеня исполняет эту роль свежо, сценически чутко. Она показывает значительность духовного роста Дуси: в интонациях ее голоса, в манере держаться чувствуются непосредственность и прямота характера. В трактовке артистки Ю. Постниковой это гораздо более обыденный, бытовой персонаж.

Счастливая мысль — ввести в пьесу образ бабушки и противопоставить ее судьбу жизненному пути Тани — оказалась выигрышной для оперы. Музыкальный образ бабушки, интонационно родственный старинным народным песням и причитаниям, получился правдивым. К сожалению, эта роль не удалась исполнительнице.

Артистка Э. Шмаукстель слишком суха, дидактична, поет однообразным звуком. В ее исполнении не верится, что бабушка — человек душевный, сочувствующий горю Тани, что в ней сохранился большой запас нерастраченных чувств.

Однопланово решен в опере образ Германа. Вся его партия написана в излишне патетических, порой мелодраматических тонах, иногда вызывающих ощущение надрыва, фальши.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Встречи музыкантов — друзей мира 5

- Перед декадой туркменского искусства 13

- Прямое наше дело 16

- Заметки дирижера 23

- Легенда и правда о джазе 26

- Райнис в латышской музыке 36

- Карен Хачатурян и его симфония 49

- Талантливый музыковед 57

- Памяти И. О. Дунаевского 60

- Музыкально-эстетические принципы «Основ оркестровки» Н. Римского-Корсакова 64

- Бела Барток 81

- Новое в глинкиане 90

- Новосибирский оперный театр в Москве 93

- «Таня» 101

- Поют сталинградцы 106

- Встречи с Михаилом Шолоховым 111

- Из северного дневника 117

- Корреспонденции 125

- Летние концерты 132

- Югославские впечатления 139

- Международный конкурс пианистов имени Маргариты Лонг 142

- Парижские заметки 143

- Титта Руффо 145

- Фриц Крейслер 147

- Праздник мира и дружбы 149

- Выступления Ленинградского оркестра в Чехословакии 150

- Письмо из Лондона 152

- В музыкальных журналах 154

- Нотографические заметки 155

- По страницам газет и журналов 155

- Юморески 166

- Хроника 168

- По материалам «Советской музыки» 174