зать, однако, что в связи с исключением сцены расстрела душевный кризис Громова и его самоубийство сюжетно недостаточно подготовлены и психологически слабо мотивированы.

Народ представлен в опере в виде сплоченной рабочей массы и в образах отдельных рабочих. Во второй редакции либретто Фарков обрисован значительно полнее и разностороннее. Ярче охарактеризованы и образы Дарьи, Нила, Голована.

В соответствии с исторической правдой в опере показано, как темная рабочая масса глухого таежного прииска постепенно осознает необходимость революционной борьбы. Подъем этой борьбы благодаря введению сцены забастовки изображен в новой редакции либретто убедительнее.

В целом либретто оперы значительно улучшилось, хотя далеко не все недостатки первой редакции полностью устранены. Так, все еще заметна рыхлость музыкально-сценической композиции: опера распадается на две половины, причем развертывание действия во второй части теряет целеустремленность и к концу спектакля возникает ощущение, что он затянут. Неоправданной и потому излишней представляется седьмая картина, где Прохор переживает «угрызения совести» и ему мерещатся его жертвы. Было бы целесообразно внести и другие сокращения (например, укоротить квартет в третьей картине).

Достоинства и недостатки либретто «Угрюм-реки» во многом предопределили сильные и слабые стороны музыки. Это особенно очевидно при сопоставлении двух половин оперы: первая, драматургически более сильная, лучше удалась и композитору. Но было бы неверным, конечно, полностью отождествлять качества либретто и музыки. Недостатки сценария не заслоняют многих ее положительных сторон.

Первое, о чем хочется сказать, — это сила непосредственного эмоционального воздействия музыки. Она волнует зловещей мрачностью в картине смерти Данилы, трогает искренностью чувства в лирических ариях Фаркова и Дарьи, захватывает бурным кипением страстей в сценах Анфисы с Прохором, покоряет суровой мощью в хоре об Угрюм-реке. Музыка оперы «Угрюм-река» по-театральному образна, контрастна, в ней есть ощущение большой оперной формы.

Вместе с тем музыкальная драматургия оперы несвободна и от существенных недостатков. Рассмотрим, как характеризует композитор образы главных противоборствующих сил: с одной стороны, образы народа и Фаркова, с другой — Прохора Громова.

Хоры рабочих — ценная часть партитуры оперы. Последовательность эмоциональных состояний в хорах намечена правильно: мечта о светлом будущем, жалоба на горькую долю, сознание своей силы, стремление к борьбе и победе. Все это передано композитором искренне, в хорошей русской народно-песенной традиции. Большое впечатление оставляет песня «Уж ты, матушка, да ты, Угрюм-река!»:

Пример

Но основной образ этих хоров — образ силы народной — по существу, не развивается. Музыка хоров связана исключительно с жанрами крестьянской песни (протяжной, трудовой). Тексты также напоминают песни крестьянской вольницы. В результате создается ощущение стихийной силы, лишенной той строгой, железной организованности, какая присуща передовым отрядам рабочего класса. Это, быть может, уместно в первой половине оперы. К концу оперы в музыке, рисующей образ народа, обязательно должно было появиться новое качество. Однако его нет даже в финальном хоре, где снова звучат слова: «На борьбу пойдем мы на победную, возьмем волюшку да заповедную», снова слышится песня об Угрюм-реке. Музыка не раскрывает изменений в характере и настроениях рабочей массы, роста ее революционной сознательности.

Между тем в партитуре Д. Френкеля есть музыкальный материал, на который можно было бы опереться при воплощении новых, революционно-героических черт в образе народа. Прежде всего, это песня каторжан «Мы идем по кремнистой дороге», выдержанная в стиле пролетарских революционных песен-гимнов:

Пример 1

Близка ей по духу героическая тема, возникающая в конце арии Федорова:

Пример 2

К первой из этих тем композитор больше не возвращается. Вторая (тема Федорова) появляется далее лишь дважды — в шестой картине. Как ни странно, она не звучит даже в эпизоде смерти Федорова и в клятве верности его делу.

Думается, что образ народа в опере был бы более полноценным и законченным, если бы в последних хорах зазвучали энергичные призывные интонации в характере боевых пролетарских песен-гимнов.

Фарков проходит тот же путь, что и вся рабочая масса. Партия Фаркова близка лирической крестьянской песенности; весьма характерна в этом отношении его ария «Не видать дороге края»:

Пример 3

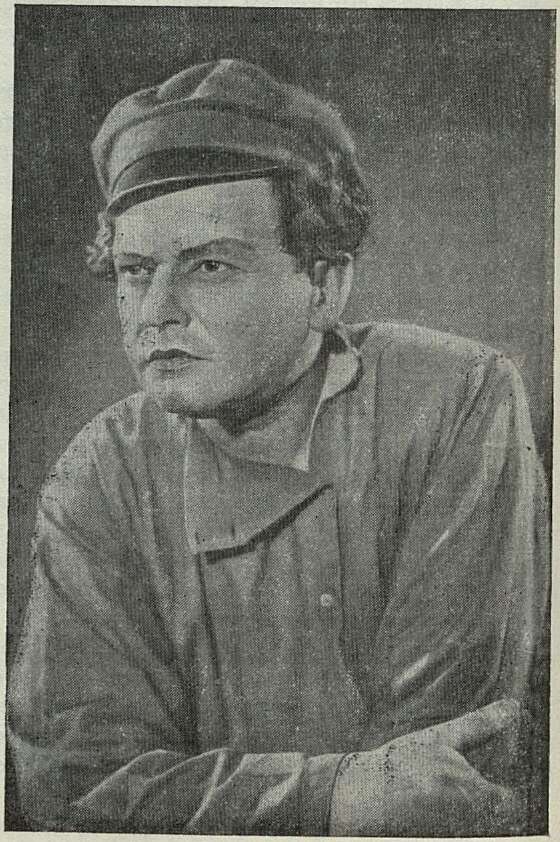

Ф. Андрукович в роли Фаркова

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Только вперед! 5

- О творческой смелости и вдохновении 9

- Франц Шуберт как творец, художник и великий двигатель искусства 18

- Шуберт в письмах 24

- За глубокое изучение наследия 29

- О современной русской песне 36

- Заметки слушателя 39

- Несколько мыслей композитора 41

- О песне и легкой музыке 45

- Об изучении музыки народов СССР 48

- Песни радости 53

- «Угрюм-река» в Ленинградском Малом оперном театре 56

- «Черный парус» 61

- Выдающийся дирижер 64

- О китайской народной музыке 70

- Русское революционное движение и песни чешских рабочих 75

- Жак Тибо 80

- Письмо из Софии 81

- Новая работа Ференца Сабо 82

- Французская печать о концертах Д. Ойстраха 82

- Перечитывая статьи Чайковского... 84

- Книга о Н. В. Лысенко 89

- Неполноценное издание 90

- Н. Забела-Врубель 92

- Вопросы музыки в газете 93

- Есть ли музыкальный отдел в журнале «Театр»? 95

- По страницам газет 97

- Забавы ученого ума... 99

- Случай в Одессе 101

- В Союзе композиторов 104

- У композиторов Латвии 104

- «Тихий Дон» во Львовском оперном театре 105

- Молдавский народный коллектив 105

- Симфонический концерт в колхозе 106

- Письмо болгарских музыкантов 107

- Старейший чувашский музыкант 107

- Ноты из Чехословакии 107

- М. Н. Журавлев 108

- К. В. Квитка 108

- В. А. Оранский 108

- О школе для балалайки А. Илюхина 109