Как известно, Бородин намеревался усилить действенно-патриотический характер финала, ввести обращение (арию-клич) Игоря к дружине с призывом отмстить половцам за причиненные народу страдания. К сожалению, это намерение не было осуществлено. Тем не менее и существующая редакция позволяла театру избежать трактовки финала в плане «оперного счастливого возвращения» (Асафьев).

Разве не мог режиссер (Л. Баратов) более глубоко — в духе основной патриотической идеи оперы — истолковать многозначительные слова народного хора: «знать, недаром князь приехал, знать, прошла пора бездолья», показать боевую готовность к отпору врагам родной земли? На сцене же фигурируют лишь традиционные «хлеб-соль» да идиллическая яблоневая ветка. В музыкальном отношении хору нехватает мощи, героического звучания. Настоящего размаха, эпической силы не чувствуется и в оформлении финала (художник Ф. Федоровский). Знаменитая путивльская стена с цветущей яблоней напоминает больше уютную усадебную постройку, а не могучее крепостное сооружение, защищавшее Русь от диких набегов степных кочевников.

Все эти досадные недостатки снижают впечатление от спектакля. Если театр сумеет их устранить, то главенствующая патриотическая идея оперы получит более яркое и сильное выражение.

Как же решена в спектакле другая важнейшая тема оперы — тема единения русского народа в борьбе со степными кочевниками, которые хищными набегами разоряли страну?

Бородин, как известно, использовал в своей опере лишь часть содержания «Слова о полку Игореве», но он сохранил критическую тему осуждения удельно-княжеских междоусобиц и внутригосударственной розни. Крупный художник не мог пройти мимо этой, по существу, центральной идеи «Слова», составляющей его силу и пафос. Вспомним, что еще в 1856 году Маркс в письме к Энгельсу говорил об основной идее «Слова», как о «призыве русских князей к единению как раз перед нашествием монголов»1.

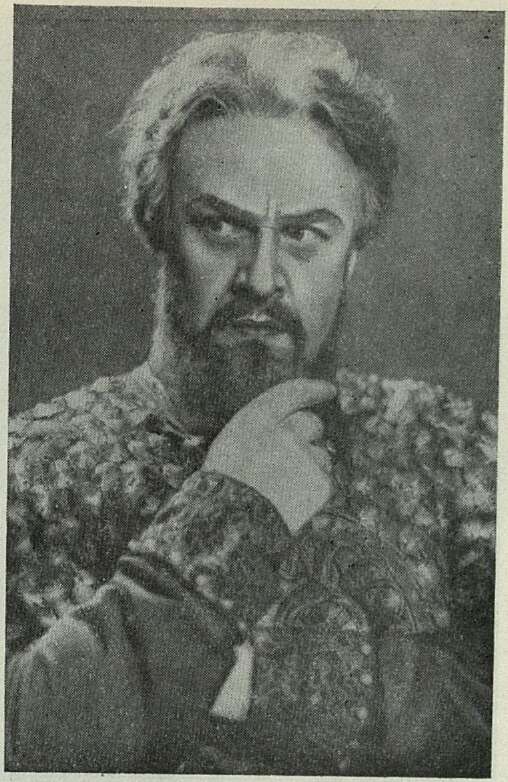

Ал. Иванов в роли князя Игоря

Композитор ввел в партитуру оперы ряд эпизодов, выражающих тему протеста против раздоров и усобиц: эпизод в прологе, когда народ предостерегает Игоря от самовольных действий, сцены в княжом дворе Галицкого и в тереме Ярославны. Утверждению той же темы государственного единства Руси служат такие эпизоды, как центральная ария Игоря, славление Игоря и встреча его народом в финале оперы.

В драматургическом развитии этой темы в опере основными носителями конфликта выступают Игорь и Ярославна, с одной стороны, Галицкий и его челядь — с другой.

Игорь и Ярославна, истинные герои эпической оперы Бородина, являются, говоря языком Белинского, «полными представителями национального духа», которые должны выражать собою «всю полноту сил народа, всю поэзию его…» Именно такими предстают они исполнении Ал. Иванова и Н. Покровской. Это не схематизированные фигуры, не иконописные символы государственности и народ-

_________

1 Цитируется по книге академика А. Орлова «Слово о полку Игореве», изд. АН СССР, М. — Л., 1946, стр. 186.

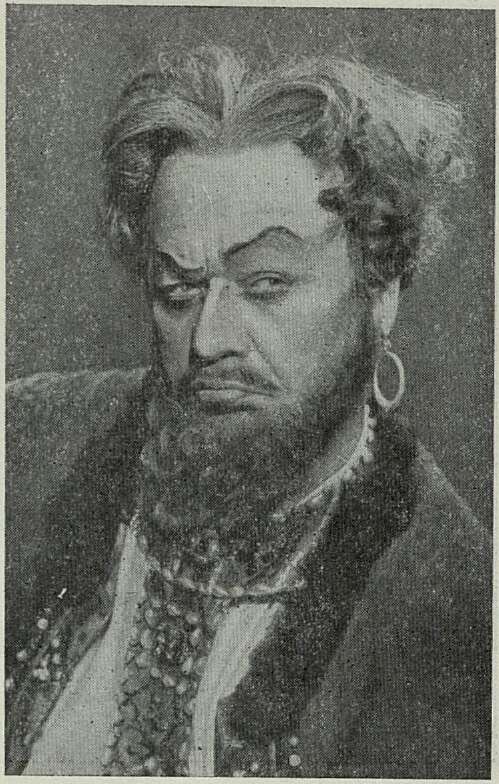

Ал. Пирогов в роли Галицкого

ности, а живые люди, любящие, страдающие и мужественно борющиеся во имя блага своей Отчизны.

Ал. Иванов создает образ древнерусского витязя, в котором воплощены лучшие черты национального героя. В партии Игоря полностью выявляется творческая индивидуальность талантливого артиста. Точность интонирования, выразительность вокальной фразировки сочетаются у него с высоким актерским мастерством. Пение Ал. Иванова проникнуто глубоким, искренним чувством.

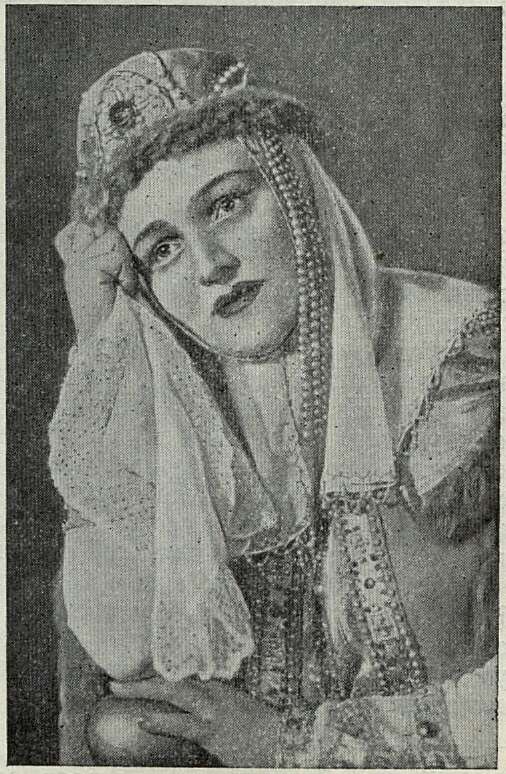

Чутко, психологически правдиво ведет партию Ярославны Н. Покровская. Артистка правдиво передает в многогранном облике Ярославны и высокое чувство любви к Родине, и преданность мужу, и гордое презрение к беспутному властолюбцу Галицкому, и сердечное отношение к простым людям. Сильный и чистый голос артистки как нельзя более подходит к партии Ярославны. Ее исполнение убедительно раскрывает величие, духовную красоту русского женского характера. Выразительно поет Н. Покровская ариозо Ярославны (вторая картина первого действия). Правильно найдена трактовка образа мужественной и верной подруги Игоря в сцене на путивльской стене. Все же Н. Покровскую можно упрекнуть в излишней сдержанности, снижающей силу эмоционального воздействия созданного ею образа («заплачка» в ариозо). В диалоге с Галицким и в моносцене первого действия ее исполнению нехватает величия, твердости. Выражая растерянность, гнев, Н. Покровская порой сбивается на внешний пафос.

Ал. Пирогов в роли Галицкого создает образ грубого, разгульного кутилы и обидчика. Так, в плане этического контраста положительной фигуре Игоря, неповторимо талантливо трактовали этот образ Ф. Шаляпин, Г. Пирогов. Их традицию продолжает Ал. Пирогов. Однако в его исполнении социальная характеристика Галицкого, распутного и тщеславного удельного князька, носителя раздора, не получает еще нужной остроты типического выражения. Странно, что театр не только не акцентировал в Галицком и его окружении эти черты политического авантюриз-

Н. Покровская в роли Ярославны

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Ум, честь и совесть нашей эпохи 5

- Великий и славный путь 9

- Под знаменем партии 10

- Во главе человечества 10

- Сыновняя любовь 11

- Партия — наш рулевой! 11

- Вдохновляющая сила 12

- «Богдан Хмельницкий» 13

- Прелюдии и фуги Д. Шостаковича 20

- Хоры Г. Эрнесакса 29

- О музыкальном образе. Очерк 3 33

- «Школа пения» Глинки 43

- Из воспоминаний о Глинке 47

- Неизвестные автографы классиков 56

- Из истории народных песен «Эй, ухнем» и «Дубинушка» 65

- Песни Псковщины 76

- Песни нашего города 82

- «Князь Игорь» в Большом театре 88

- Опера Монюшко на ленинградской сцене 94

- «Дударай» 98

- На Украине. Киев 101

- На Украине. Днепропетровск 103

- В Якутии 104

- Праздники песни 106

- Праздники песни 107

- Праздники песни 107

- Праздники песни 107

- Месяц во Франции 108

- Пражская весна 116

- Неделя Сибелиуса 119

- По страницам газет 122

- Критическое наследие Ц. Кюи 125

- Собирательница русских песен 129

- Путаная работа 130

- Сборник статей о В. Петрове 132

- «Искоренять недостатки в работе Союза композиторов» 134

- Музыкальная шкатулка 135

- В Союзе композиторов 137

- Устный журнал «Советская музыка» 137

- Уральский хор в Астрахани 138