ма, но даже произвел недопустимую купюру во второй картине, где пьяная толпа прихлебателей Галицкого шумно призывает: «Да, вот кому бы княжить на Путивле… Итак, скорей, на площадь высыпайте… мы Игоря сместим!..»

Обходя политическую тему, усугубляя свою ошибку односторонне «бытовой» интерпретацией центрального негативного персонажа оперы — Галицкого (и его челяди), постановщики ослабили социальное звучание спектакля. Тем более следует выделить более полную трактовку роли Галицкого И. Петровым, сумевшим подметить и подчеркнуть в задиристом, разгульном забулдыге-князе черты политического авантюризма.

В том же «бытовом» плане и по-своему довольно убедительно трактованы некоторые другие персонажи, в частности плутоватые гудошники Скула (С. Колтыпин, В. Тютюнник) и Ерошка (Н. Захаров). Колоритные фигуры скоморохов не только вносят в оперу комический жанровый элемент, но выполняют роль своеобразных «резонеров», высказывающих порой забавные нравоучения по поводу княжеских междоусобий. Это лукавство под маской простодушия вполне удается артистам, сумевшим выявить в образах гудошников не только грубоватый цинизм, но и черты обличительно-сатирические.

В опере отражена также тема народного бесправия, звучат антикрепостнические мотивы обездоленности и притеснения народа в условиях феодально-княжеского строя. Это выражено и в фигуре Галицкого, и в хорах дворовых девушек (особенно в их «стонущем» хоре «Ой, лихонько, ой, горюшко!» — в сцене с Галицким), и в песне скоморохов («Работай с утра до полуночи»). Народная недоля звучит также в скорбном хоре поселян. Сценическая игра Пирогова — Галицкого, как уже сказано, способствует раскрытию образа феодала-самодура, наглого в своих крепостнических повадках.

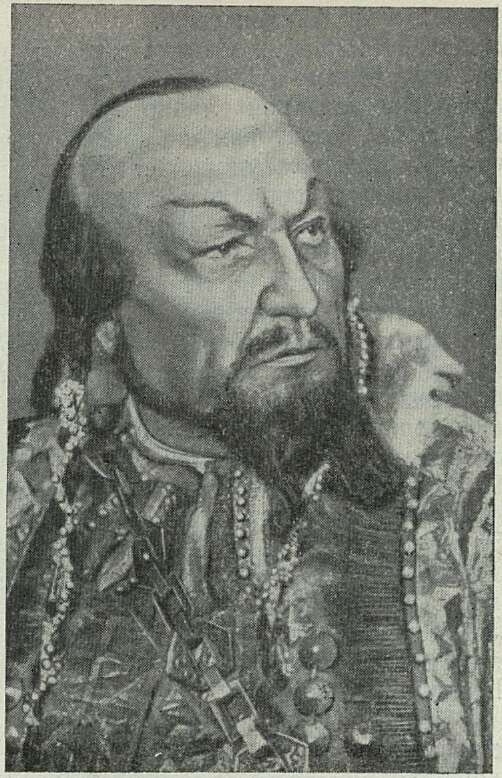

В эпической опере Бородина великолепно обрисованы типы воинственных степных кочевников. Центральная фигура среди них — грозный половецкий хан Кончак. М. Михайлов рисует образ самоуверенного и властного хана, в характере которого своеобразно сочетаются хитрость и сила, высокомерие и благородство.

М. Михайлов в роли Кончака

Пение М. Михайлова попрежнему отличается мощностью и широтой, присущей ему «веской» манерой подачи звука. В сценической игре М. Михайлова нет наигрыша, искусственного нажима, уступки соблазнительной «экзотике». Скупые жесты и мимика дополняют выразительность вокального образа. Все это свидетельствует о мастерстве певца.

Спорным в исполнении М. Михайлова является неоправданно резкое подчеркивание черт дикости и злобного коварства в образе Кончака. Правда, в этом повинна и режиссерская трактовка оперы. Л. Баратов отошел от содержания бородинской музыки, рисующей половецкого хана как необузданного, неукротимого, но благородного и сильного соперника Игоря. Непонимание этого привело к ошибке постановщиков и при раскрытии содержания третьего действия.

Еще более односторонне выявилась та же режиссерская тенденция в исполнении Кончака Л. Ктиторовым. Артист выпячивает в образе хана черты свирепости и «варварской экзотики». Вместе с тем надо отметить, что голосу Л. Ктиторова

присущи чистота и гибкость, его пение отличается музыкальностью.

Небольшая партия Овлура хорошо исполнена артистом Б. Бобковым. Образ исторически реальной личности (Лавра или Лавора) трактован с большой экспрессией. Артистом удачно схвачена особая сценическая повадка: «хищная», мягкая и упругая поступь, характерные жесты «заговорщика».

Образ страстной половецкой княжны Кончаковны в исполнении В. Гагариной мало убедителен. Певице удается формальная сторона вокального исполнения: «выпевание» богатой орнаментики, извилистых хроматизмов мелодической линии. Увлекаясь вокально-технической стороной, артистка упускает основное — живое волнение внутреннего чувства.

Более естественно, свободно и в вокальном и в сценическом отношении исполняет Кончаковну артистка В. Борисенко. Создаваемый ею образ полон жизни, трепетного чувства.

Партию княжича Владимира поет В. Кильчевский. Мягкий лирический голос артиста звучит красиво. Однако в его исполнении очень мало от образа молодого русского витязя, «плененного орленка». Бледно проводит В. Кильчевский сцену бегства, когда Владимир борется со своим чувством к Кончаковне. В. Кильчевский в этой сцене — традиционный оперный любовник. Более мужественно ведет ту же партию Г. Большаков. К сожалению, вокальное исполнение его оставляет желать лучшего; в дуэте с Кончаковной «Люби меня, лада!» и в каватине он форсирует звук, огрубляет образ.

Особо следует сказать о третьем акте оперы. Как известно, в прошлой постановке Большого театра этот акт выпускался. Постановщики поступили правильно, восстановив второй «половецкий акт», прекрасный по музыке и важный в драматургическом отношении. Несомненна заслуга театра, показавшего исторически достоверный эпизод бегства Игоря из плена, раскрывшего драматическую картину русского полона. Спектакль обогащается новыми сценами, рисующими половецкий стан, фигуру хана Гзака, хотя и мимическую, но весьма колоритную и важную для изображения реальной исторической обстановки.

Слушатели, безусловно, будут благодарны постановщикам за восстановление третьего акта с его знаменитым половецким маршем.

К сожалению, театр не проявил полной последовательности. Нельзя не предъявить театру весьма серьезных упреков в непоследовательности, в ложном понимании фигуры половецкого хана (и, стало быть, в принципиально неверном отношении к трактовке лагеря половцев вообще).

Боясь, видимо, «идеализировать» Кончака, постановщики весьма своевольно обошлись с партитурой Бородина и усекли восстановленный третий акт на важнейшем заключительном эпизоде, когда хан дарует жизнь задержанному княжичу и высказывает намерение «соколика опутать красной девицей» — то есть женить его на своей дочери Кончаковне. Вместо примечательных слов Кончака: «Вот тебе жена, Владимир! Не враг ты мой, а зять желанный!» половцы — по воле постановщиков — заковывают Владимира в кандалы и волокут со сцены под причитания Кончаковны (?!). Акт заканчивается, вернее, обрывается на ничего не поясняющей реплике хана: «Сторожевых казнить, а княжича в оковы, — таков мой приказ!».

Помимо драматургической ошибки и недопустимо вольного обращения с подлинным текстом классического произведения, постановщики существенно отошли здесь от исторической правды. Общеизвестно, что княжич Владимир действительно вернулся с женой Кончаковной и сыном на родину — через год после возвращения Игоря. Зачем же, спрашивается, понадобилось постановщикам «подправлять» оперу Бородина, искажая при этом и историческую действительность?

Ложная боязнь «идеализации» Кончака, стремление показать половцев в нарочито темных красках — ничем не оправданы. Советские слушатели прекрасно понимают и по достоинству высоко ценят мудрость великого композитора, который вывел в половцах не просто экзотический «Восток» и не грубо окарикатуренных дикарей, но живых представителей лагеря воинственных степняков.

Большой театр мог и должен был до конца следовать глубокому замыслу Бородина, раскрыть столкновение двух лагерей, «не унизив национального равноправия культур двух миров», не игнорируя самостоятельности «двух равноправных братских национальных культур»

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Ум, честь и совесть нашей эпохи 5

- Великий и славный путь 9

- Под знаменем партии 10

- Во главе человечества 10

- Сыновняя любовь 11

- Партия — наш рулевой! 11

- Вдохновляющая сила 12

- «Богдан Хмельницкий» 13

- Прелюдии и фуги Д. Шостаковича 20

- Хоры Г. Эрнесакса 29

- О музыкальном образе. Очерк 3 33

- «Школа пения» Глинки 43

- Из воспоминаний о Глинке 47

- Неизвестные автографы классиков 56

- Из истории народных песен «Эй, ухнем» и «Дубинушка» 65

- Песни Псковщины 76

- Песни нашего города 82

- «Князь Игорь» в Большом театре 88

- Опера Монюшко на ленинградской сцене 94

- «Дударай» 98

- На Украине. Киев 101

- На Украине. Днепропетровск 103

- В Якутии 104

- Праздники песни 106

- Праздники песни 107

- Праздники песни 107

- Праздники песни 107

- Месяц во Франции 108

- Пражская весна 116

- Неделя Сибелиуса 119

- По страницам газет 122

- Критическое наследие Ц. Кюи 125

- Собирательница русских песен 129

- Путаная работа 130

- Сборник статей о В. Петрове 132

- «Искоренять недостатки в работе Союза композиторов» 134

- Музыкальная шкатулка 135

- В Союзе композиторов 137

- Устный журнал «Советская музыка» 137

- Уральский хор в Астрахани 138