панемент чисто инструментального характера.

Хор «Рыбак смеется» создает в цикле яркий колористический контраст, хотя мастерство обработки народной мелодии, как нам кажется, представлено здесь менее ярко, чем в других хоровых обработках Эрнесакса.

Динамической кульминацией всей сюиты, как уже было сказано, является пятый хор — «Волны вздымаются, волны спадают». Эта музыкальная картина разбушевавшегося моря увлекает ярким драматизмом. Здесь почти зрительно ощущаешь образ бушующего моря — жестокой и могучей стихии, покоряемой волей и энергией cмелых людей, отважных тружеников. В этой хоровой поэме композитором использованы разнообразнейшие выразительные средства: динамические приемы хоровых имитаций и перекличек, напряженно пульсирующие мелодии, основанные на хроматическом звукоряде, острота гармоний и порывистость ритмов. Вся эта драматически обостренная пейзажность близка к традиционной программной звукописи композиторов-романтиков.

Грозная картина бури изображена в среднем, наиболее динамичном разделе хора. Несколько иной, более спокойный характер придан музыке вступления и репризы. Здесь композитор развивает тему известной эстонской народной песни «Где, где мой горестный дом», существенно изменив ее первоначальный смысл. Эта мелодия обрамляет картину бури, словно символизируя неразрывную связь рыбаков с родным морем.

В следующем хоре — «Старшина лодки» — дана известная «эмоциональная разрядка» после большого драматического напряжения; в то же время эта песня задумана как музыкальный портрет отважного рыбака-бригадира, бывшего участника Великой Отечественной войны. Музыка строится здесь на упругом маршевом движении, характерном для современных советских песен. Этим также достигается стилистический контраст с предыдущими разделами цикла. Однако мелодия этого хора при интересно задуманных динамических и хоровых эффектах (смена четырехголосия суровыми унисонами), к сожалению, оказалась несколько однотонной, мало выразительной.

Текст песни и ее музыка отмечены чертами декларативности, и потому образ рыбака-воина, сражавшегося с фашистскими захватчиками «у стен Великих Лук», оказывается поверхностным.

Зато подлинной правдой жизни дышит шуточно-лирическая песня о влюбленном рыбаке Отте («Что ж ты, Отт, так приуныл»). Эрнесакс снова обращается здесь к остроумному обыгрыванию эстонских народно-танцовальных ритмов (крестьянский вальс, в котором своеобразно смещаются акценты в соответствии с ритмикой поэтического текста) .

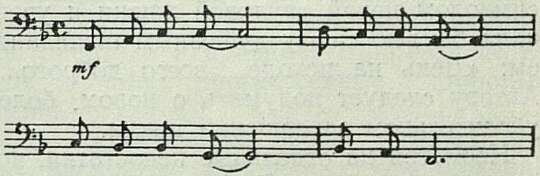

Восьмая часть сюиты — «Рыбак возвращается домой» — насыщена поэзией счастливой любви, душевностью встречи с близкими. Эта лирическая картина нарисована Г. Эрнесаксом с большой простотой и выразительностью. Лишь изредка автор музыки, нарушая народный склад образа, впадает в несколько слащавую идилличность. Музыкальным материалом для хора послужила современная народная пеcня «Из-за горизонта», записанная композитором Ю. Цейгером на острове Мухумаа. Эта прекрасная мелодия свидетельствует о самобытном музыкальном таланте эстонского народа:

Умелая обработка народного напева1, мастерство хоровой полифонии, красота гармонических эффектов, интересное сопоставление соло баса и хора — все это создает цельную, эмоционально насыщенную музыкальную картину. Впечатляют удачно выполненная кульминация и трогательный диалог хоровых групп в финале песни. Хор «Рыбак возвращается домой» — один из лучших в цикле.

Сложная задача стояла перед автором в заключительной песне сюиты — «День на исходе». Здесь нужно было не только завершить картину рабочего дня рыбака, но

_________

1 Г. Эрнесакс изменил метрическую народной песни (4/4 вместо 5/4).

и дать широкий, обобщенный вывод из всего многообразного повествования. Эта трудная задача не твоем удалась композитору. Хор начинается маршеобразной молодежной песней, как бы доносящейся из вечернего сумрака; в ней подлинный напев эстонской народной песни «Если начну я петь» свободно сочетается с маршевыми интонациями, типичными для русской советской песни.

Молодежная песня, начатая вполголоса, заканчивается мощным унисоном хора, после чего следует постепенное угасание звучности. Во втором, завершающем разделе хора преобладают несколько надуманные иллюстративные приемы изображения наступающей ночи. Сложная цепь модуляций и хоральная звучность голосов создают ощущение некоторой импрессионистической размагниченности. Этот несколько внешний характер заключительного раздела, создающий лишь умиротворенный образ ночи, явно недостаточен для того, чтобы достойно завершить многогранное содержание всего хорового цикла. Не лучше ли было бы вернуться в этом разделе хора к образу веселой молодежной песни? Эта бодрая мелодия могла бы послужить музыкальным символом новой трудовой жизни и увенчала бы всю сюиту душевным пожеланием: «День на исходе, всего доброго...» Автору следует подумать о новом, более убедительном завершении цикла.

Несмотря на отдельные недостатки, новая хоровая сюита Г. Эрнесакса радует подлинной народностью музыки, свежим воплощением современной темы.

Г. Эрнесакс сочетает в своей музыке мастерство музыкальной звукописи с психологической выразительностью. Образ моря, то плавно дышащего, то гневно бушующего, является почти неизменным фоном всего произведения. Бескрайние дали моря ощущаются и в широте мелодии, и в красочных гармонических сочетаниях, и в беспокойном, подвижном ритме, как бы передающем всплески пенящихся волн. Но изображение моря не превратилось у композитора в самоцель: главное в сюите — изображение жизни смелых рыбаков, отдающих свой героический труд на благо Родины.

Богатейшие возможности хора умело использованы Г. Эрнесаксом. С большим искусством применяет он гомофонные и полифонические приемы. Различные партии хора чрезвычайно подвижны, живут своей самостоятельной жизнью.

В ряде хоров мастерски использованы мотивы эстонских народных песен и танцев. В одних случаях народные напевы служат тематической основой всего хора («Рыбак смеется», «Рыбак возвращается домой»), в других используются лишь эпизодически («Волны вздымаются, волны спадают», «День на исходе»). Однако и в собственных, оригинальных темах Г. Эрнесакса ясно ощутима эстонская народная песенность («Что ж ты, Отт, так приуныл»). Красочен гармонический язык сюиты.

Автор местами прибегает к смелым для а сарреll’ного хора диссонирующим последованиям, достигая этим ярких драматических эффектов («Волны вздымаются, волны спадают») или особой колоритности звучания («День на исходе»). Богата сюита и в метро-ритмическом отношении: переменность метра, перемещение акцентов и другие оригинальные ритмические приемы обогащают ее музыкальный язык.

Г. Эрнесакс прекрасно знает специфику хора. Композитор является выдающимся практиком хорового дела, и исполнительский опыт во многом оплодотворяет его творческую фантазию. Каждая голосовая партия развивается логично, с учетом своих особых вокальных возможностей.

Смело использован Г. Эрнесаксом диапазон хора (ля контроктавы у басов — до высокого фальцета теноров), мастерски сопоставляются хоровой унисон и сочное четырехголосие, могучее фортиссимо хорового массива и нежное, воздушное пиано.

Хоровая сюита Г. Эрнесакса свидетельствует о творческом росте композитора. Это талантливое сочинение — ценный вклад в советскую хоровую музыку.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Ум, честь и совесть нашей эпохи 5

- Великий и славный путь 9

- Под знаменем партии 10

- Во главе человечества 10

- Сыновняя любовь 11

- Партия — наш рулевой! 11

- Вдохновляющая сила 12

- «Богдан Хмельницкий» 13

- Прелюдии и фуги Д. Шостаковича 20

- Хоры Г. Эрнесакса 29

- О музыкальном образе. Очерк 3 33

- «Школа пения» Глинки 43

- Из воспоминаний о Глинке 47

- Неизвестные автографы классиков 56

- Из истории народных песен «Эй, ухнем» и «Дубинушка» 65

- Песни Псковщины 76

- Песни нашего города 82

- «Князь Игорь» в Большом театре 88

- Опера Монюшко на ленинградской сцене 94

- «Дударай» 98

- На Украине. Киев 101

- На Украине. Днепропетровск 103

- В Якутии 104

- Праздники песни 106

- Праздники песни 107

- Праздники песни 107

- Праздники песни 107

- Месяц во Франции 108

- Пражская весна 116

- Неделя Сибелиуса 119

- По страницам газет 122

- Критическое наследие Ц. Кюи 125

- Собирательница русских песен 129

- Путаная работа 130

- Сборник статей о В. Петрове 132

- «Искоренять недостатки в работе Союза композиторов» 134

- Музыкальная шкатулка 135

- В Союзе композиторов 137

- Устный журнал «Советская музыка» 137

- Уральский хор в Астрахани 138