Постепенно звучание музыки нарастает. Но вот снова возвращается покойный начальный образ, завершающий эту идиллически ясную часть трио.

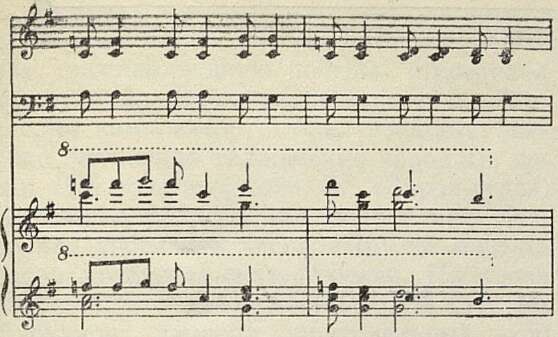

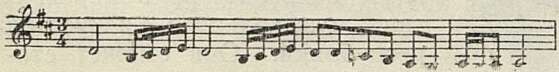

Финал трио — картина народного праздника. Первая тема финала, бодрая и энергичная, рисует веселое оживление народной толпы:

Эта тема чередуется с другими (финал написан в форме рондо-сонаты), воссоздающими разнохарактерные эпизоды народного праздника. Один из эпизодов носит юмористический характер.

Другой основан на танцевальном ритме; здесь композитор удачно имитирует звучание грузинских народных инструментов. Заканчивается трио жизнерадостной сценой народного ликования.

Трио Александра Шаверзашвили — правдивое музыкальное повествование, раскрывающее своеобразные картины современной жизни грузинского народа.

Ценной стороной трио является единство идейно-образной концепции, объединяющей все четыре части в стройное целое.

Национальные особенности грузинской народной музыки органически сочетаются в трио с творческим использованием достижений музыкальной классики. Композитор нигде не приводит подлинных народных тем, но почти все его мелодии живо напоминают чудесные грузинские напевы. Таковы, например, средняя часть скерцо, вторая тема финала. В трио отлично использованы богатые выразительные возможности ансамбля фортепиано, скрипки и виолончели. Фактура сочинения разнообразна, изобретательна.

Недостатком трио является художественная неравноценность его музыкальных тем. Тематический материал не всегда достаточно ярок; это, в частности, относится к среднему эпизоду финала и в известной мере к скерцо.

В целом же трио Александра Шаверзашвили подкупает жизненностью своих образов, глубиной эмоций, профессиональным мастерством.

Мы вправе ждать от талантливого композитора новых крупных произведений, посвященных темам наших дней.

НАРОДНЫЕ ХОРЫ М. БУРХАНОВА

В. ВИНОГРАДОВ

Веками звенела над просторами Средней Азии прекрасная народная песня. Но пели ее всегда в одиночку. Народы Средней Азии и Казахстана в прошлом не знали хорового искусства. Здесь господствовало сольное исполнение. Навыки хорового пения начали прививаться здесь лишь в годы Советской власти. Но находились косные маловеры, утверждавшие, что узбекский народ якобы не понимает хорового пения. «Очевидно, нам надо ждать, когда поднимется культура в массах, и только тогда развивать у себя хоровое искусство», — говорили эти горе-теоретики. Другие пытались построить целую «концепцию». «Нам совсем не обязательно повторять старые западные традиции в музыке, — твердили они, — мы создадим свои, восточные традиции, основанные на развитии одноголосия». Третьи лениво соглашались то с первыми, то со вторыми.

А жизнь шла вперед, неуклонно опровергая все эти ложные «теории». Народ жадно тянулся к новым формам музыкального искусства. Появился хороший хор в Киргизии, потом в Казахстане. Для них создавались новые интересные произведения.

Недавно произошло значительное событие в музыкальной жизни Узбекистана. В Ташкенте начала работать национальная хоровая капелла (хормейстер С. Валенков). Узбекские композиторы уже создали для нее ряд произведений. Мы слушали выступление капеллы в узбекской аудитории и наблюдали, с каким восторгом она принимала хоровое многоголосие.

Можно не сомневаться, что капелла — при условии заботливого отношения к ее художественному росту — сыграет большую роль в развитии музыкального искусства республики. Она сможет стимулировать и творчество национальных композиторов.

Среди хоровых произведений узбекских авторов пока еще мало хороших образцов. Есть среди них вещи недоработанные, сырые, сделанные небрежно, по шаблону.

Тем более отрадно отметить достижения талантливого композитора М. Бурханова, создавшего цикл узбекских хоров а capella.

Эти яркие хоровые обработки народных песен имеют большое значение в специфических условиях развития музыкальной культуры Средней Азии.

Своими хорами Бурханов опроверг представление о том, что узбекская песня якобы не поддается многоголосному развитию. Молодому композитору удалось раскрыть богатые возможности многоголосия, заключенные в народно-песенном творчестве Средней Азии. Порой даже не верится, что звучат «обработки», а не оригинальные хоровые песни, настолько они органичны, целостны по стилю.

Хоровые обработки Бурханова глубоко современны. На основе народных мелодий композитор создал живые образы, воплощающие богатый духовный мир советских людей. Очень ценно, что Бурханов обратился к современному фольклору. Он обработал кара-калпакскую песню «Бибигуль», в которой воспевается трудовая доблесть женщины-колхозницы, героини

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 1

- Выполнить долг перед народом 3

- О воспитании молодых музыковедов 7

- На страже мира и труда (Песни Советской армии) 14

- Покончить с невниманием к народному творчеству 18

- Русские классики о реализме 22

- «Песнь труда и борьбы» 38

- Образ нашей юности 42

- «Семь красавиц» 47

- «Два берега» 55

- Трио Александра Шаверзашвили 58

- Народные хоры М. Бурханова 62

- Творческие планы 65

- Русская революционная песня 67

- Старая солдатская песня 73

- Глинка и Балакирев 79

- «Галька» в постановке Польского театра 90

- Новая постановка «Гаянэ» 93

- Новые успехи советской скрипичной школы 98

- Исполнитель и звукозапись 100

- На концерте Е. Мравинского 104

- Вечера немецкой музыки 105

- Выступления дирижера Г. Бонгарца 106

- Венгерская пианистка 107

- Камерный концерт 107

- Концерт Генриха Нейгауза 108

- Вечер песни 108

- Хроника концертной жизни 109

- Вопросы музыки в газете «Уральский рабочий» 111

- Газета Большого театра 112

- По страницам газет 115

- Ученый, музыкант, борец 117

- Музыкальная жизнь Италии 119

- В музыкальных журналах 121

- Зарубежная хроника 123

- Хроника 124