чивые художественные традиции прошлого. Эти традиции особенно отчетливо улавливаются не в записях, а во время исполнения песен русскими народными хорами, которые поют их, как писал В. Стасов, «со всею правдою, капризностью, неправильностью... со всеми изменениями в количестве персонажа поющих, из которых одни вступают и приступают, другие замалчивают на несколько секунд и вступают, когда захотят, третьи, не переставая, все время ведут свою музыку, а также со всеми переменами в ритме, движении и даже настроениями, которые присущи людям живым»1.

Однако народ-творец подходит к своим художественным традициям не с одинаковой меркой. Он критически отбирает их. В этом строгом отборе проявляется активное, творческое отношение народа к своему песенному наследию. Среди просмотренных нами песен мы не нашли ни одной, мелодика которой завязывалась, организовывалась бы вокруг архаических песенных первоисточников. Об этом говорят приведенные выше попевки. Все они связаны с активно бытующими мелодическими оборотами и интонациями, воскрешающими в памяти живые песенные образы, любимые нами с детства. Новая, советская песня основывается на тех старинных мелодических образцах, которые открывают путь новому развитию мелодии. К этому выводу можно притти, если даже рассматривать одни приведенные выше попевки. Многие из них как темы могут лечь в основу и крупных произведений профессиональной музыки.

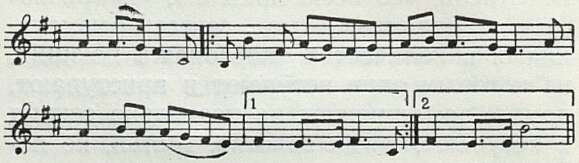

Стремление в новых народных песнях к развитым мелодиям очевидно. Об этом говорят сами мелодии песен. Прекрасным примером мастерского владения методом развития может служить песня «Я пойду, пойду», которая вся выросла из короткого начального запева. В своей обработке этой песни Д. Кабалевский чутко подметил и талантливо претворил творческий прием народа-композитора2.

А. Кастальский на множестве примеров доказал большую роль «трихордовой системы» в русской народной песне (трихордовая ячейка — малая терция плюс большая секунда сверху или снизу). Он утверждал также, что она — памятник определенного исторического этапа развития этой песни. Трихордовость в своем обнаженном виде или в тех или иных реминисценциях встречается и в современных песнях. Особенно заметна она в каденциях. Но, несомненно, роль ее уменьшается, или, точнее говоря, из этого трихордового музыкального зерна в современных песнях вырастают новые мелодические образования. При этом ярко проявляется уже не кварто-квинтовое, а терцовое гармоническое мышление в народном творчестве. Терцовая природа скрытых гармоний явственно выступает во многих из приведенных попевок.

Очень своеобразна метрика новых песен. В них встречаются колоритные тактовые «перебои», сложные размеры, придающие напеву гибкие, лишенные квадратности очертания. Да, это те замечательные, выразительные «неправильности», которыми восторгался В. Стасов, это тот «русский размер старинных песен», которому «божественно подражал» М. Глинка.

Интересны изменения в области лада. Помимо того, что новые песни обогащаются благодаря проникновению в быт народа ладов профессиональной музыки, в них происходит также развитие традиционных народных ладов; при этом в новых песнях наблюдается выявление «внутренних возможностей» лада, его большая динамизация. В этих песнях мало ладовой статики, много движения. К примеру, в песне «Эх, поля, да вы, поля» показываются следующие стороны лада: мажорная доминанта — до, мажорная тоника — фа, шестая минорная — ре, минорная доминанта — до. В последних тактах эта минорная доминанта утверждается как вторая тоника. В этом сопоставлении: мажорная доминанта — тоника — минорная доминанта — заключен ладовый смысл песни. Замечательно раскрывается лад в песне «Я пойду, пойду»: здесь утверждаются минорная тоника, потом мажорная третья ступень, далее тоника как доминанта к субдоминанте, субдоминанта и от нее возвращение к тонике. И в первой и во второй песне такие многообразные сопоставления подчинены логике лада.

_________

1 В. Стасов. Письмо к Е. Линевой. Труды Музыкально-этнографической комиссии, т. II, 1911, стр. 384 и 385.

2 См. эту обработку в нотном приложении к четвертому номеру журнала «Советская музыка» за 1952 год.

Иногда, задавая вопрос, что же новое появилось в языке современных народных песен, ожидают, что речь пойдет о каких-то музыкальных элементах, абсолютно не схожих со старой народной песней. На этот вопрос хочется ответить так: новы в современных песнях прежде всего те элементы, которые, вырастая на почве народных художественных традиций прошлого, вобрав в себя наиболее ценные, прогрессивные черты старинной песни, являют собой в то же время смелое, новаторское развитие этого наследия. Но одной этой констатации было бы недостаточно. Новое в советской народной песне формируется также и из нового материала, проникающего в современный музыкальный быт из других источников — из классической музыки, из песенного творчества советских композиторов, из искусства братских народов и т. д.

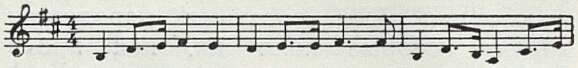

В рассматриваемом сборнике избранных песен обращают на себя внимание некоторые образцы, в которых отчетливо ощущается влияние песенного творчества современных композиторов. Таковы, например, современные народные песни о мире: они сложены в стиле маршевых боевых песен. Ритм их упруг, метрика чеканна, мелодика динамична. Их распевность иная, нежели в лирических песнях. Образ лаконичен, плакатен. Многими своими сторонами они свидетельствуют о появлении в современной народной песне качественно новых признаков, нехарактерных для старинной народной песни. Вот мелодия одной из этих песен о мире:

Думается, что композитор или музыковед, желающий получить представление о характере современного народного творчества, должен хорошо знать старинную народную песню. Без этого он не почувствует красоты, колорита песни, не воспримет новых тенденций ее развития. Но этого, конечно, мало: надо глубоко изучать и современное песнетворчество.

Изучая, пропагандируя эти ростки нового, мы расчищаем путь для дальнейшего подъема массовой музыкальной культуры, вступающей в эпоху могучего расцвета.

В этой работе для нас путеводным маяком служат слова В. И. Ленина: «Мы должны тщательно изучать ростки нового, внимательнейшим образом относиться к ним, всячески помогать их росту...»1. Чувство нового, которое И. В. Сталин назвал драгоценным качеством большевика, не должно нам изменять никогда.

_________

1 В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 29, стр. 392.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Народ и песня 5

- Русские классики о народности 15

- «В бурю» (Опера Т. Хренникова) 26

- О симфонической драматургии 35

- Народные песни о Сталине 42

- Старое и новое в народном песнетворчестве 48

- О народности в музыке 53

- К проблеме интонации 56

- Лысенко и Могучая кучка 64

- Письма к Е. Петровскому 74

- «Под небом Италии» (Балет В. Юровского) 81

- «Самое заветное» (Оперетта В. Соловьева- Седого) 85

- Концерт советской музыки 89

- Симфонический концерт русской музыки 90

- Произведения С. Прокофьева 90

- Вечера болгарской музыки 91

- Вечер музыки Закавказья 93

- Выступление Молодежного оркестра 94

- Камерный концерт 94

- Русская фортепианная музыка 95

- Концерт Эмиля Гилельса 95

- Давид Ойстрах 96

- Камерный вечер Н. Дорлиак и С. Рихтера 97

- На концерте Ирмы Яунзем 98

- Хроника концертной жизни 99

- По страницам газет 101

- Книга о китайской музыке 103

- Письма Даргомыжского 105

- Книга о киргизском акыне 106

- Две работы о чешском скрипаче 107

- Фортепианный концерт А. Баланчивадзе 108

- Нотографические заметки 110

- Хроника 112

- Выдающийся деятель венгерской музыки (К 70-летию Золтана Кодаи) 116

- Работы венгерских музыковедов (Письмо из Будапешта) 117

- В музыкальных журналах 118

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1952 год 124