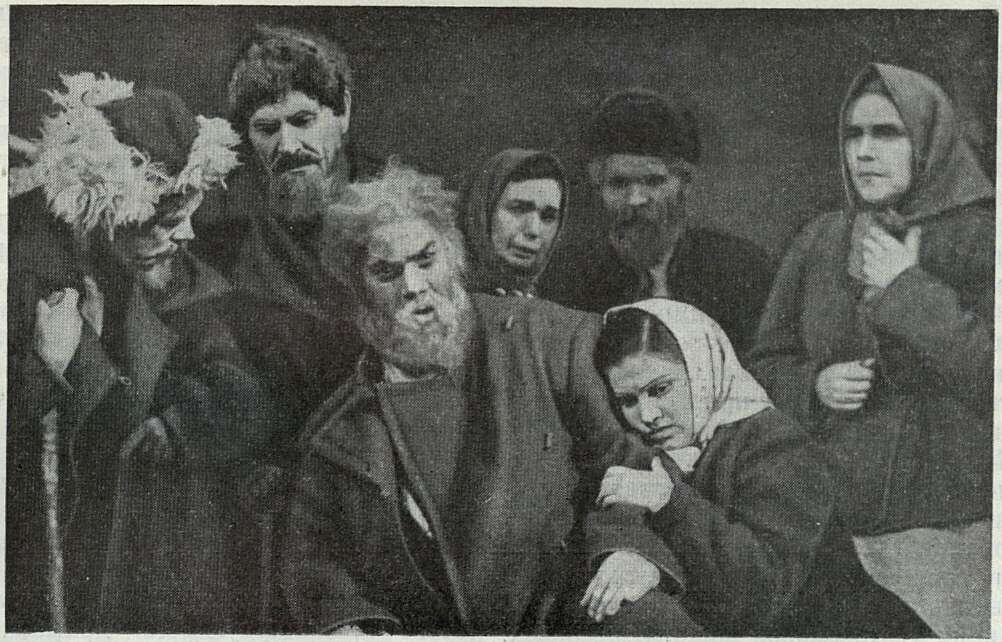

Третья картина. В центре Фрол Баев — арт. Г. Дударев, Наташа — арт. Д. Потаповская

образов героев в их противоречиях. Наиболее ценным качеством оперы является образная, эмоционально наполненная мелодичность, широкая и красивая вокальность в высоком значении этого слова. Яркость вокального тематизма, его естественное развитие, его народные истоки определили глубину индивидуальных характеристик центральных образов оперы.

Приемы крупного оперного штриха превосходно применены в лучших эпизодах и сценах (вторая и четвертая картины, сцены Фрола Баева в третьей и шестой картинах, сцена Сторожева с Фролом).

Достоинством оперы является значительное разнообразие в использовании оперных вокальных форм. Развернутые арии, драматические монологи, исполненные эмоциональной силы ариозо, возникающие по ходу событий и соответствующие психологическому состоянию героев, ансамбли и дуэты, массовые хоровые сцены — таков арсенал музыкально-драматургических средств, которыми Хренников умело, мастерски пользуется.

Вместе с тем композитор поднимает драматургическое значение куплетно-песенной формы и лирической частушки, внося в музыку оперы интонационное своеобразие массовой песни наших дней.

Песенностью пронизана вся опера. В ряде случаев песенный жанр служит хорошим средством для создания живых бытовых характеристик; интонации современной песни и частушки пронизывают и более сложные оперные формы.

В свое время критики-формалисты обвиняли оперу Т. Хренникова в «вульгарности» музыкального языка, в засилье «слезливо-романсовой лирики». Вздорность подобных рассуждений очевидна; их разбил еще в 1947 году Б. Асафьев, отметивший «смелость интонационной простоты» оперы как одно из самых привлекательных ее качеств. Обращение к бытующим в массах народно-песенным жанрам, использование живой, современной мелодики обогатили оперный стиль Т. Хренникова, придали его произведению подлинно демократические черты. Именно простотаи свежесть лирической песенности привлекают нас в четвертой картине. Дыхание новой песенной лирики явственно ощутимо и в превосходной партии матери — Аксиньи. То же и в поэтичном весеннем хоре «Пахать бы теперь», и в дуэте Леньки и Наташи (первая картина), интонации которого постепенно складываются из ранее звучавших частушечных попевок.

Обращаясь к традициям классической оперы и народной песни, Т. Хренников не прошел и мимо тех новых явлений в музыкальном творчестве, которые принесла с собой современная советская песня. Это подлинное, живое ощущение народности в музыке, не разрывающее с традициями, но воспринимающее их в развитии, в движении, в вечном обновлении.

Другое дело, что Т. Хренникову, тогда еще совсем молодому композитору, не всегда удавалось в поисках интонационной новизны удержаться в границах художественного вкуса, а при обращении к различным интонационным источникам — от Чайковского и Мусоргского до современной песенной лирики — сохранить стилистическое единство оперного письма. Некоторые отступления в этом смысле были допущены по неопытности, и очень жаль, что при подготовке новой редакции Т. Хренников прошел мимо них.

Хочется отметить еще одно достоинство оперы «В бурю» — ее сценичность. Опера богата превосходно выраженными в музыке драматическими контрастами, подчеркивающими перелом в развитии действия, острые сценические кульминации, глубокие конфликты. Как заметна здесь рука опытнейшего знатока театра Вл. Немировича-Данченко, сыгравшего значительную роль в разработке всего драматургического плана оперы!

В системе выразительных средств оперы важное место занимает оркестр; особо значительна его роль в обрисовке переломных моментов в развитии действия.

Сильнейшим контрастом после дуэта Наташи и Леньки звучит в оркестре при появлении в деревне антоновской банды тема тревоги. Психологической кульминацией — одной из лучших в опере — является широко развитый оркестровый эпизод в сцене бури, после убийства Фрола Баева. Тема Фрола, проходящая в мощном звучании оркестра tutti, многое «договаривает»: здесь и величественный трагизм ситуации, но здесь же и торжество жизни, победившей смерть.

Опера «В бурю», овеянная романтикой гражданской войны, с большой взволнованностью повествует о судьбах простых людей. В подвиге старого крестьянина-середняка Фрола Баева, в глубокой и сильной трагедии простой крестьянской девушки, чья жизнь едва не была растоптана злобным врагом, в столкновении родных братьев, временно оказавшихся в разных лагерях, наконец, в обреченности лютого врага, отщепенца Петра Сторожева — во всем этом есть большая жизненная правда, позволяющая рассматривать оперу «В бурю» в лучших ее чертах как произведение народное.

Наряду с этим не следует замалчивать весьма существенные недостатки произведения, помешавшие композитору полностью осуществить свой замысел. Самый крупный из них — неудача финального эпизода оперы. При подготовке нового спектакля Т. Хренников попытался несколько улучшить финал, но он не сделал главного — не превратил его из трафаретной «оперной концовки» в подлинно финальную сцену, дающую идейно-художественное обобщение событий и характеров оперы. Правдивость и глубина характеров, достигнутая в процессе развития всего предшествующего драматического действия, утрачивается в заключительной сцене. Музыка здесь теряет свое основное качество — способность эмоционально обобщать чувства героев и глубоко выражать смысл сценических ситуаций; она превращается в поверхностную иллюстрацию многочисленных событий финального действия. Музыка остается равнодушной и к переживаниям Наташи в связи с гибелью отца, и к смертельной схватке Леньки со Сторожевым, и к центральному событию финала — подвигу Наташи, застрелившей Сторожева. События мелькают с кинематографической быстротой, и музыка, естественно, не может глубоко запечатлеть ни одно из них.

Наиболее уязвимым местом в системе музыкально-выразительных средств оперы является речитатив.

Кроме отдельных, отмеченных ранее, удачных декламационных моментов, речитатив как важное средство выражения психологического состояния героев, по существу, игнорируется композитором. Многие речитативы оперы однообразны, бесхарактерны, роль их сведена к натуралистическому воспроизведению прозы в одних и тех же мелодико-ритмических оборотах. Художественная бедность, нейтральность речитативов пагубно отразились на характеристике некоторых образов, и прежде всего Листрата. Живые черты образа, проявившиеся в ариях Листрата, почти полностью исчезают в его сухой, однообразной декламации. Ха-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Народ и песня 5

- Русские классики о народности 15

- «В бурю» (Опера Т. Хренникова) 26

- О симфонической драматургии 35

- Народные песни о Сталине 42

- Старое и новое в народном песнетворчестве 48

- О народности в музыке 53

- К проблеме интонации 56

- Лысенко и Могучая кучка 64

- Письма к Е. Петровскому 74

- «Под небом Италии» (Балет В. Юровского) 81

- «Самое заветное» (Оперетта В. Соловьева- Седого) 85

- Концерт советской музыки 89

- Симфонический концерт русской музыки 90

- Произведения С. Прокофьева 90

- Вечера болгарской музыки 91

- Вечер музыки Закавказья 93

- Выступление Молодежного оркестра 94

- Камерный концерт 94

- Русская фортепианная музыка 95

- Концерт Эмиля Гилельса 95

- Давид Ойстрах 96

- Камерный вечер Н. Дорлиак и С. Рихтера 97

- На концерте Ирмы Яунзем 98

- Хроника концертной жизни 99

- По страницам газет 101

- Книга о китайской музыке 103

- Письма Даргомыжского 105

- Книга о киргизском акыне 106

- Две работы о чешском скрипаче 107

- Фортепианный концерт А. Баланчивадзе 108

- Нотографические заметки 110

- Хроника 112

- Выдающийся деятель венгерской музыки (К 70-летию Золтана Кодаи) 116

- Работы венгерских музыковедов (Письмо из Будапешта) 117

- В музыкальных журналах 118

- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1952 год 124