Московской консерватория, исполнял арии из опер русских классиков. Соприкосновение с этими выдающимися произведениями, несомненно, весьма благотворно для роста мастерства любого певца, но это не снимает настоятельной необходимости в скорейшем создании национального оперного репертуара для узбекских артистов.

Между тем неполноценность национальной оперной культуры Узбекской ССР (о чем исчерпывающе говорится в апрельском решении ЦК КП(б) Уз) сказалась и на уровне нынешней декады.

Четырнадцать лет тому назад, в дни первой декады узбекского искусства, мы были свидетелями очень ценных и значительных явлений в области узбекской эстрады. С особенно большим интересом ожидались на второй декаде выступления народной артистки Узбекской ССР Тамары Ханум, имя которой широко известно по всей нашей стране.

К сожалению, Тамара Ханум на этот раз не полностью оправдала надежды московских зрителей.

В искусстве этой одаренной артистки сочетаются воедино пение, танец, сценическая игра. Творчество Тамары Ханум всегда было обаятельно своей многогранностью, яркой самобытностью.

Слов нет, Тамара Ханум — большой мастер, и многое в ее выступлениях волнует и пленяет зрителей. Но сценическое искусство, особенно эстрадное, не терпит повторений, раз навсегда утвердившихся приемов; в этом случае они превращаются в штампы. Недостаток подлинно творческой изобретательности, проявившийся на этот раз, иногда приводит к утере Тамарой Ханум одного из самых ценных качеств ее мастерства — тонкого изящества интонаций, фразировки, пластического рисунка движений, мимики.

В дни декады мы ознакомились с искусством и другой представительницы узбекской эстрады — молодой кореянки Ольги Когай. Она исполняет корейские, узбекские и русские песни. Это значительный и своеобразный талант. Помимо хороших вокальных данных, для Ольги Когай характерны чисто эстрадная острота, броскость, плакатная четкость исполнения. Ее искусству свойственна и лирическая теплота, сочетающаяся с ярким оптимистическим порывом (например, в исполнении «Застольной» С. Юдакова) или с героическим пафосом (в «Корейской песне о Ким Ир Сене»).

И оперные, и эстрадные певцы Узбекской ССР выступали в Москве в сопровождении не только симфонического оркестра или фортепиано, но и национальных коллективов: оркестра народных инструментов и ансамбля песни и пляски. Создание этих коллективов является значительным достижением музыкальной культуры Узбекской ССР.

Не приходится сомневаться в том, что успехи их непосредственно связаны с приобщением к сокровищам русской музыкальной классики и творчеству композиторов братских советских республик. Так, например, оркестр народных инструментов Узбекской филармонии, руководимый А. Петросянцем (оркестром дирижирует также молодая студентка Ташкентской консерватории Лола Султанова — первая женщина-дирижер в Узбекистане), выразительно исполняет небольшие произведения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова. Оркестр обладает необходимой для этого звучностью, достигнутой в результате реконструкции некоторых народных инструментов. К сожалению, узбекские композиторы по совершенно непонятным причинам проявляют очень мало внимания к этому интересному ансамблю (кроме небольшой «Праздничной увертюры» С. Бабаева и нескольких аккомпанементов мы ничего из узбекской музыки в исполнении этого оркестра не слышали). Между тем такой ансамбль вполне мог бы быть использован как для исполнения новых национальных произведений большой циклической формы, так и для сопровождения сольного инструмента в крупных концертах — фортепианных, скрипичных и т. д. Правда, и перед самим оркестром стоит задача ярче выделить звучание ведущих национальных инструментов. На обсуждении декады прозвучали не лишенные оснований упреки в известной нивелировке инструментального состава оркестра (что иногда приводит к утере национального колорита).

Но главное, о чем следует позаботиться руководителям коллектива, это о всемерном повышении технического мастерства оркестрантов, о развитии подлинного чувства ансамбля. Перед коллективом должны ставиться все новые и новые художественные задачи, обогащающие и расширяющие профессиональный опыт музыкантов. Это необходимое условие для творческого роста оркестра, призванного играть серьезную роль в музыкальной жизни республики. А достигнуть этого

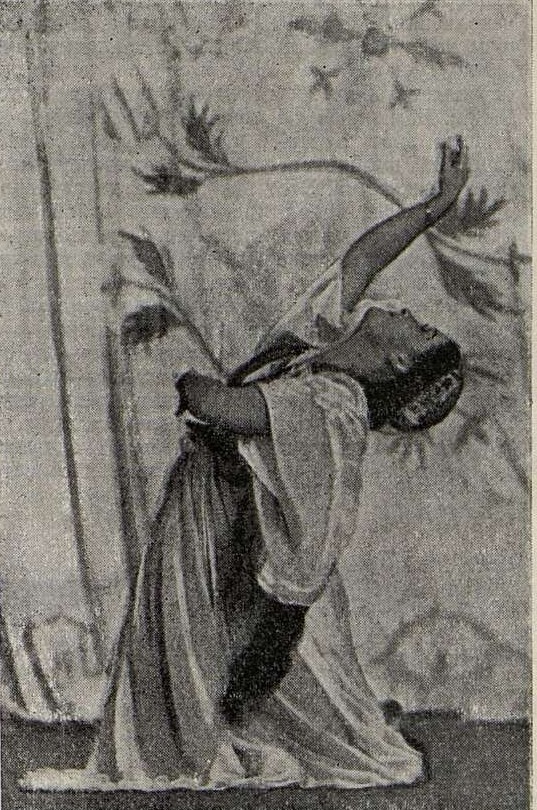

Галия Измаилова

невозможно, работая без перспективы, без глубоко продуманного плана, не ставя перед собой ответственных, сложных творческих задач. Репертуар оркестра должен систематически пополняться самыми выдающимися произведениями как мировой музыкальной классики, так и национальной музыки. Это потребует серьезной репетиционной работы с коллективом, неустанного повышения индивидуальной музыкальной культуры каждого его участника. Только тогда оркестр превратится в действительно полноценный исполнительский коллектив, способный достойно представлять развивающееся музыкальное искусство Узбекской ССР.

Хорошими исполнительскими качествами обладает узбекский ансамбль песни и пляски. Его хоровая группа поет уверенно и выразительно, нюансирует гонко и ясно, отдельные вокальные партии хорошо уравновешены. Но, к сожалению, узбекские композиторы еще в долгу и перед этим ансамблем: слишком мало создано ими произведений, которые были бы способны увлечь коллектив яркостью мелодического материала, широкой, развитой хоровой фактурой. Сказанное выше о перспективах работы оркестра народных инструментов в значительной мере может быть отнесено и к хоровой группе ансамбля песни и пляски.

Яркое впечатление произвели хореографические выступления на узбекской декаде. Танцевальная группа ансамбля песни и пляски пленяет зрителей не только неповторимым своеобразием узбекского народного танца, но и утонченным — в лучшем смысле слова — мастерством, темпераментом, драматической выразительностью исполнения. Этими же качествами обладают и чудесные танцовщицы Галия Измаилова и Мукаррама Тургунбаева. Незабываемое впечатление оставляет узбекский танец «Пахта», в котором Галия Измаилова не только демонстрирует блестящую виртуозность, но и покоряет зрителей глубокой эмоциональностью, одухотворенностью своего искусства. Этот небольшой, но глубоко содержательный танец представляет собой чередование многообразных пластических эпизодов — то порывисто-стремительных, то женственно мягких, нежно лирических. Хореографическая сцена «Пилля», исполняемая танцовщицей Мукаррамой Тургунбаевой, основана на воспроизведении картин, связанных с процессом шелкопрядения. Все обаятельно в искусстве этой танцовщицы — и богатая мимика, и мягкие, иногда чуть уловимые движения рук и пальцев. Немало увлекательных, красочных номеров такого рода было показано на декаде хореографическими группами и солистами.

Наконец, нужно отметить и выдающихся артистов-инструменталистов, мастеров игры на народных инструментах — участников узбекской декады.

Большой интерес представляют выступления виртуозов-дойристов (дойра — ударный инструмент типа бубна) Авнера Бараева и Рахима Исаходжаева. Средства выразительности при игре на дойре ограничены ритмом и динамикой, но это не мешает артистам овладевать вниманием слушателей: богатство и бесконечное разнообразие ритмического рисунка, непрерывная смена то неожиданных, то постепенных динамических нарастаний и затуханий — все это поражает новизной и своеобразием.

Богатыми возможностями обладает народный инструмент чанг (типа цимбал), отличающийся большим диапазоном и очень привлекательным тембром. Можно лишь пожалеть, что молодой артист-чангист Фазыл Харатов (студент Ташкентской консерватории), обладающий хорошей техникой и несомненной музыкальностью, выступал в Москве с крайне ограниченным репертуаром.

В концертах декады принимал участие юный пианист Вали Камилов, ученик музыкальной школы-десятилетки имени В. Успенского при Ташкентской консерватории. Он уверенно и выразительно исполнял токкату X. Изамова — изящную и темпераментную пьесу, один из немногих образцов фортепианного творчества узбекских композиторов.

Подводя итоги, нужно сказать, что, несмотря на многие нерешенные задачи, музыкальная культура Узбекской ССР имеет немало серьезных достижений, убедительно продемонстрированных на декаде узбекской литературы и искусства. Партия и правительство высоко оценили эти достижения: за выдающиеся заслуги в развитии узбекской советской литературы и искусства большая группа участников декады награждена орденами и медалями.

Декада, прошедшая в обстановке исключительно теплого, дружеского внимания со стороны московской художественной общественности и широких кругов слушателей, несомненно, будет важной вехой в развитии национальной музыкальной культуры Узбекистана, еще более укрепит ее братские связи с русским музыкальным искусством. Будет цвести музыка узбекского народа, как и все многонациональное советское художественное творчество. Ибо великие эстетические ценности порождаются нашей исторической сталинской эпохой, эпохой победоносного движения к коммунизму.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- К новым успехам музыкального искусства 7

- О состоянии и задачах советского оперного творчества 10

- Советская музыка в 1951 году 23

- 5-й пленум Правления Союза советских композиторов 40

- Еще о музыкальном языке 42

- О работе Союза композиторов Узбекистана 45

- Успехи узбекского симфонизма 49

- Музыканты солнечного Узбекистана 53

- Обсуждение итогов узбекской декады 57

- Растет народное песнетворчество (Из путевых заметок фольклорной экспедиции) 59

- В республиках Закавказья 62

- Расцвет народного искусства (К итогам Всесоюзного смотра художественной самодеятельности рабочих и служащих) 69

- «Русалка» и «Сорочинская ярмарка» в исполнении ленинградской самодеятельности 74

- У строителей Главного Туркменского канала 79

- Мы в большом долгу 80

- Впервые в Каховке 81

- Вольфганг Амедей Моцарт 82

- По страницам болгарского журнала «Музика» 88

- Венгерские впечатления 93

- Неделя румынской музыки в Бухаресте 96

- Нотография и библиография 98

- Хроника 111

- По следам наших выступлений 113

- В несколько строк 114

- Знаменательные даты 115