Оперетты Ю. Милютина

К. ПЕТРОВА

За последние годы много работает в области советской оперетты композитор Юрий Милютин. Лучшие его оперетты получили общественное признание и ставятся во многих театрах нашей страны и за рубежом.

Юрий Сергеевич Милютин пришел в оперетту уже зрелым, вполне сформировавшимся композитором. Начало его творческого пути относится еще к середине 20-х годов. Первые его произведения — эстрадные песни танцевального или интимно-лирического склада — носили на себе следы влияний западной эстрады. Эти влияния продолжали сказываться и в некоторых его песнях 30-х годов (например, в песнях из фильма «Сердца четырех»), а также в первой его оперетте «Жизнь актера» (1940).

Однако в течение 30-х и особенно 40-х годов Милютин постепенно преодолевает в своем творчестве эти чуждые влияния: его песенный стиль очищается от специфически легкожанровых, обезличенно эстрадных черт, приобретает большую национальную определенность, советскую патриотическую направленность. Об этом говорят некоторые его песни периода Великой Отечественной войны и в особенности лучшие его песни последних лет, написанные совместно с поэтом Е. Долматовским («Ленинские горы», «Среди полей России», «Провожают гармониста» и другие).

В этих песнях композитору удается передать русский народно-песенный характер, решительно отказываясь от типично джазовых ритмов и гармоний и от элементов салонно-меланхолической лирики.

Весьма примечательной для эволюции творческого стиля Милютина явилась вторая его оперетта — «Девичий переполох» (либретто М. Гальперина и В. Типота по пьесе драматурга XIX века В. Крылова). Здесь композитор поставил своей задачей создание русской музыкальной комедии, основанной на широком показе русского быта XVII столетия, народных обрядов и плясок. Национальный колорит пьесы оттенен и в характеристиках основных героев — веселого скомороха Бесомыки, воеводской дочери Ксении и ее возлюбленного Юрия: в них есть много черт, роднящих их с персонажами традиционного русского народного театра. Главный герой оперетты Юрий Токмаков отличается благородной красотой и силой чувств.

«Девичий переполох» внервые был поставлен на сцене Ленинградского театра музыкальной комедии в 1945 году; в Москве премьера этой оперетты была осуществлена лишь спустя пять лет. Постановка «Девичьего переполоха» не была поддержана нашей критикой. Авторы рецензий критиковали пьесу, называя ее «псевдоисторической»; вспоминали и нелестную характеристику, данную в свое время великим русским драматургом А. Островским «поставщику драматических изделий» В. Крылову. Что же касается музыки Ю. Милютина, то она оказалась вовсе не замеченной критиками.

Однако «Девичий переполох» до настоящего времени пользуется успехом у зрителей, являясь одним из основных спектаклей в репертуаре столичного и многих периферийных музыкальных театров. Своей популярностью оперетта прежде всего обязана композитору, сумевшему создать на основе бесхитростного водевильного сюжета цельное музыкально-сценическое произведение с мелодичной, ярко национальной музыкой.

Несмотря на давность происходящего (середина XVII века), спектакль смотрится с живым вниманием и интересом. Зритель проникается сочувствием к героине

оперетты Ксении, которая вопреки воле родителей решает по-своему свою личную судьбу и выходит замуж за любимого.

Остро сатирически изображены в оперетте чванливые и тупые бояре, всеми силами стремящиеся добиться успеха своих дочерей на царских смотринах и достичь высокой чести — породниться с царем.

Противопоставление тупых, спесивых бездельников-дворян и остроумных, находчивых простолюдинов не ново для русской сцены: эти образы и положения имеют преемственную связь с русскими бытовыми комическими операми XVIII века. Так, умный и хитрый пройдоха Бесомыка, помогающий воеводской дочери скрыться от царских смотрин, и старый знахарь-мельник Агафон имеют некоторые общие черты с героем известной оперы Аблееимова — Соколовского — Фомина «Мельник-колдун, обманщик и сват». Любопытно, что и музыкальная характеристика Бесомыки в виде плясового балалаечного наигрыша близка песням мельника в опере Соколовского — Фомина.

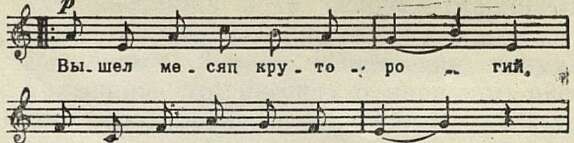

Милютин верно почувствовал эту преемственную связь оперетты с образами старого русского демократического театра и, отказавшись от музыкальных штампов опереточной «венщины», обратился к русской песенносги и живым ритмам веселых народных плясок. При этом композитор не пошел по пути стилизации под русскую музыку XVII века или старинные крестьянские песни. Напротив, музыка «Девичьего переполоха» имеет современные черты, во многом родственные лучшим лирическим песням самого Ю. Милютина: русская песенность передана им на основе освоения современного опыта русской советской лирической песни. Так, ария Ксении из III действия своим интонационным обликом родственна мелодии песни Милютина «Возле города Кронштадта»; мелодический образ знакомой массовой песни народного склада здесь как бы переосмыслен и обновлен:

Ария Ксении

„Возле города Кронштадта"

Так же заметна интонационная близость средней части арии Ксении из I действия к мелодии песни Милютина «Дружные ребята». Этим как бы подчеркивается, что характер живой, веселой Ксении близок и родственен жизнерадостным эмоциям советской молодежи.

Можно отметить подобное же мелодическое родство отдельных эпизодов оперетты с лирическими массовыми песнями других советских композиторов. Так, песня Юрия «Я не первый день живу на свете» напоминает известную песню А. Новикова «Россия»;

Песня Юрия (припев)

Конечно, суть здесь не в частных совпадениях отдельных мелодических фраз или оборотов, а в общей близости интонационной атмосферы, в общности характера и национального стиля этих произведений.

Черты современного песенного стиля, имеющиеся в музыке «Девичьего переполоха», отнюдь не противоречат ни сюжету, ни образам пьесы; они придают живую, действенную силу музыке, составляя главную причину популярности оперетты.

В «Девичьем переполохе» Милютин, следуя традициям русской комической оперы и классической оперетты, обратился к большой, развитой музыкальной форме с разнообразными ансамблями, развернутыми финалами. Это было принципиально важным явлением в советской оперетте, если учесть, что некоторые авторы не раз пытались измельчить музыкальную форму оперетты, превратить ее в набор примитивных песенок и танцев.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Важные задачи советской музыкальной культуры 3

- Характер героя и оперная ария 10

- Эпическая поэма 19

- Оперетты Ю. Милютина 23

- Опера "Богдан Хмельницкий" 30

- Музыкальный театр Украины 35

- Украинские дирижеры 39

- Несколько мыслей о музыкальном языке 45

- Учение И. П. Павлова и некоторые задачи советского музыкознания 52

- Георгий Мушель 59

- Уста Алим Камилов 63

- 12. Рабей Вл. Игорь Безродный 67

- 13. Левитан Р. Мария Гринберг 69

- 14. Гинзбург Л. Памяти Мирона Полякина 72

- 15. Сергеев А. Образцовый детский хор 73

- Итоги симфонического сезона в Куйбышеве 75

- О народности музыкального языка оперы З. Палиашвили «Даиси» 77

- О чем говорит практика 82

- О будущих педагогах и оперных исполнителях 84

- Музыкальное училище нуждается в помощи 85

- Нужно центральное хранилище рукописного наследия 86

- Наука и техника в помощь композитору и музыковеду 88

- «Пражская весна 1951 года» 90

- На новом пути 95

- Военная истерия и музыкальный бизнес 98

- Зарубежная хроника 99

- Нотография и библиография 100

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110