Такова, впрочем, судьба и ряда других персонажей оперы. Они часто «выбывают» после первой же своей сцены, не давая возможности зрителю узнать их поближе. Так случилось и со старым казаком Туром, боевым товарищем Богдана Хмельницкого. Перед боем с поляками Тур сам вызывается пойти в стан врагов, чтобы направить их по ложному следу и облегчить победу запорожского войска. Мощно и задушевно звучит голос П. Гайдука в ариозо Тура, готового умереть за родину. Но тотчас же, в следующей картине, зритель уже является свидетелем последнего прощания Богдана Хмельницкого и его соратников с боевым другом, погибшим при выполнении своего долга.

В еще большей мере недостатки вокальной драматургии оперы мешают воплощению центральных образов спектакля. Артистические данные М. Гришко, его редкий по красоте и мощности драматический баритон прекрасно отвечают требованиям, предъявляемым к исполнителю партии гетмана Украины. Его Богдан Хмельницкий предстает перед зрителем величественным и сильным в сознании правоты своей борьбы за воссоединение с русским народом. Таким рисует артист героя в I акте. Но далее характер Богдана, полководца и вождя народных масс, не развивается, не раскрывается в новых чертах. Величественность переходит в статуарность; вокально-драматургический образ гетмана лишен действенности, драматической динамики. Чувствуя это, авторы либретто изо всех сил стараются в III акте создать динамику действия, нанизывая с излишней щедростью авантюрные происшествия. Но все эти внешние приемы, заимствованные из арсенала романтической мелодрамы, не достигают цели. Образу Богдана как носителя большой положительной идеи в спектакле не противопоставлены реальные антагонистичеокие силы. Шляхта и католическое духовенство не показаны ни на сцене, ни в музыке. Спектакль не раскрывает конкретно смысла и цели борьбы Богдана с его врагами, и это серьезное отступление от исторической правды не может не отразиться отрицательно на драматургии центрального образа оперы.

Этот же недостаток драматургии мешает развернуться мастерству Б. Гмыри — исполнителя роли полковника Максима Кривоноса, друга и соратника Богдана Хмельницкого, вождя крестьянской бедноты. Диапазон певческого и актерского дарования Гмыри очень велик. И в партии Кривоноса он покоряет слушателя проникновенно лирическим раскрытием его любви к родине. Большая душевная боль звучит в первом монологе Кривоноса, повествующего о страданиях украинского народа под гнетом панской Польши. С большой теплотой поет певец прощальное ариозо над телом погибшего Тура, выразительна и правдива по своей человечности сцена Кривоноса с Богуном. Однако чрезмерная насыщенность партии Кривоноса лирическими излияниями и его сценическое бездействие лишают образ столь необходимых ему героических акцентов, волевых, активных черт и, наоборот, придают несвойственные ему черты рефлексии, нерешительности.

То же можно сказать и об образе другого национального героя Украины — полковника Богуна. Исполнительское обаяние В. Борищенко заставляет зрителя проникнуться к нему симпатией — очень уж простодушен, доверчив и скромен этот храбрый воин в своей любви к юной казачке Соломии (Л. Руденко), очень искренно показывает артист переживания Богуна, обвиненного в измене; но эти ли эмоции главные в его характеристике?

Но если образы положительных героев оперы привлекают хотя бы отдельными чертами, талантливо раскрытыми певцами, то отрицательные персонажи совсем не удались в спектакле. Недостаточно рельефно выявлены фигуры врагов — войскового писаря Лизогуба (С. Коган) и его сообщников Кабака (И. Кученко) и Сажи (В. Бабенко).

Более эффектна и значительна фигура Гелены, жены Богдана Хмельницкого, созданная талантливой молодой певицей А. Лобановой-Рогачевой. Выразительной мимикой певица старается преодолеть неясность и противоречивость сценического и музыкального образа Гелены, сначала показанной искренно любящей и страдающей женщиной, а в III акте оказавшейся предательницей и убийцей. Театр правильно поступил, использовав при постановке «Богдана Хмельницкого» силы своих лучших мастеров и талантливой молодежи. Но удачным подбором исполнителей еще не решается судьба сценического произведения. Каждая новая оперная постановка — это совместное творчество автора произведения и театра, которые в равной мере пожинают плоды успеха, но и в равной мере несут ответственность за результаты

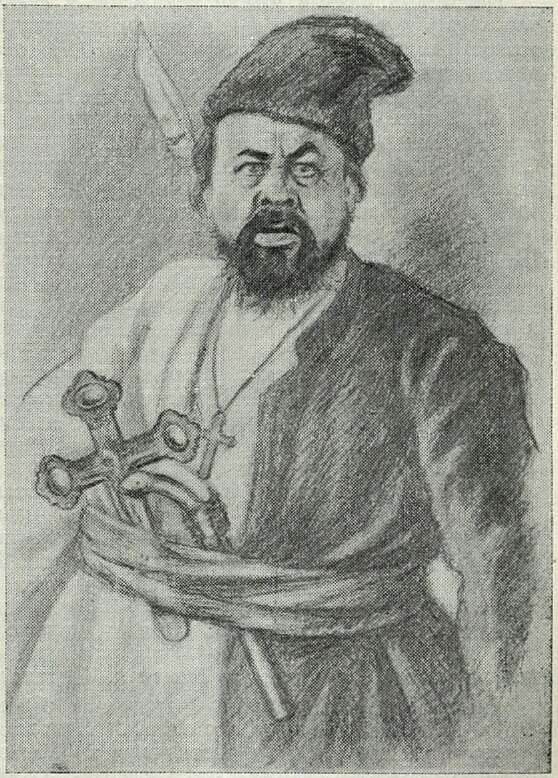

Народный артист СССР И. Паторжинский — дьяк Гаврило

своей работы. Газета «Правда» в статьях «Неудачная опера» и «Об опере «Богдан Хмельницкий» подчеркнула ответственность руководства театра за идейную и художественную полноценность каждого нового оперного спектакля. Возросшие эстетические запросы советских зрителей и огромная воспитательная, преобразующая роль советского искусства диктуют решительное повышение требовательности к идейному и художественному качеству как либретто, так и музыки оперы. Поэтому театр имени Шевченко вместе с авторами «Богдана Хмельницкого» несет ответственность за идейно неполноценное либретто.

Некоторые недостатки оперы театр мог бы преодолеть более тщательной режиссерской работой. В частности, в его силах было добиться большей динамичности в сценическом развитии действия, большей красочности и разнообразия массовых сцен. Массовые сцены в спектакле статичны и маловыразительны, лишены яркой характерности. А ведь образы казачьего воинства дают большой простор для создания ярких, реалистически сочных типов, построения динамичных и красочных групп. Здесь же юный богатырь Довбня, олицетворяющий народную силу и мощь, представлен каким-то тощим недорослем, в руках которого огромная дубина выглядит не внушительно, а комично.

Музыкальное качество спектакля значительно выше. С большим темпераментом ведет оркестр В. Пирадов, отлично звучит хор (хормейстеры М. Берденников, З. Остапенко, С. Радченко).

Некоторый разрыв между вокальной и сценической культурой заметен и в других спектаклях театра имени Шевченко. Показательна в этом отношении постановка «Царской невесты» Римского-Корсакова. Прекрасно поет партию Грязного К. Лаптев, обладатель яркого и звучного по тембру баритона большого диапазона. В партии Любаши пленяет красотой и лирической выразительностью голоса талантливая певица Л. Руденко. Партию Марфы Собакиной поют две молодые певицы театра — Е. Чавдарь и Г. Панченко-Шолина, обладающие незаурядными голосами и вокальным мастерством. Лыкова поет П. Беллиник, сильный лирико-драматический тенор. Даже в партии Бомелия, обычно исполняющейся характерными певцами, мы вдруг услышали такого вокалиста, как П. Иванов. Хорошо звучит оркестр под управлением В. Пирадова. Но тем досаднее сценическая слабость спектакля. Режиссер (В. Манзий) мало помог певцам в разработке сценического рисунка ролей, в раскрытии образа во всех его компонентах. Недостаточно выразителен сценический образ Грязного, слабо контрастируют между собой по психологическим краскам образы Марфы и Любаши. Если у Любаши Л. Руденко недостаточно волевого темперамента и драматизма, то Марфе Г. Панченко-Шолиной нехватает возвышенных, идеальных черт, кристальной чистоты и лирического обаяния, которые покоряют слушателя в музыке Римского-Корсакова.

Еще более беспомощным оказывается режиссер в массовых сценах и ансамблях. Например, финальная сцена II акта поставлена в полном разрыве с музыкой. Вместо разгульной толпы опричников перед зрителем развертывается их стройное, чуть ли не парадное шествие. Мало удачны декоративное оформление спектакля и костюмы (художник А. Петрицкий).

Настоятельно требует тщательной сценической и литературной редакции спектакль «Запорожец за Дунаем». Изящная, легкая, искристая музыка, задушевность украинских мелодий, реалистическая сочность народных характеров завоевали «Запорожцу за Дунаем» неувядаемую популярность в самых широких слушательских массах. Прогрессивным для своего времени было содержание этой народной музыкальной комедии, рассказывающее о том, как украинское казачество даже в условиях неволи отстояло свою самобытность, лучшие черты национального характера, свободолюбие и преданность родной земле. Однако в наше время многое в литературном тексте комедии выглядит архаично. Попытки М. Рыльского внести в него новые штрихи не принесли существенных плодов. Попрежнему слишком идилличными представлены отношения казаков с турецким султаном. Рассказ же Карася султану не подготовлен развитием действия, не оправдан и потому только усугубляет наивность сценической концепции. Театру необходимо создать новую редакцию спектакля, которая, не нарушая общего народного стиля комедии и ее музыки, вместе с тем давала бы более близкое к исторической правде раскрытие идеи произведения.

Спектакль требует и более тщательной режиссерской проработки образов, большей устремленности и целостности сценического ансамбля. В двух центральных ролях — Карася и Одарки — зрителей, как и раньше, пленяют своим мастерством и верностью передачи народных характеров И. Паторжинский и М. Литвиненко-Вольгемут. Султана превосходно поет К. Лаптев, Оксану — Т. Пономаренко, молодого казака Андрея — П. Беллиник, очень смешон в роли Селих-Ага И. Кученко. Хорошо поставлены танцы П. Вирским. Но все элементы спектакля слабо связаны между собой единым ритмом действия, единой режиссерской мыслью (режиссер В. Манзий).

Работа театра над репертуаром заключается не только в его расширении, но и в максимальном углублении его идейного содержания и в шлифовке его художественных качеств. Поэтому Киевский театр имени Шевченко, вдохновленный теплым, дружественным приемом московского слушателя и высокими наградами, обогащенный глубокими критическими замечаниями, высказанными в статьях «Правды», должен с новыми силами приняться совместно с авторами за работу над второй редакцией «Богдана Хмельницкого». Но главной и решающей задачей театра попрежнему остается задача создания полноценных оперных и балетных спектаклей о советских людях. Театр обладает некоторым, бесспорно ценным опытом в работе над современной темой. На его сцене были поставлены обе редакции «Молодой гвардии» Ю. Мейтуса. Огромное положительное значение для украинского оперного творчества, как. и для всего советского театра, имеет критика «Правдой» неудачной оперы Жуковского.

Театр имени Шевченко располагает большими возможностями, чтобы добиться серьезных успехов в работе над советской оперой. Это вселяет надежду, что украинский оперный театр одним из первых ответит на призыв партии и создаст подлинно классические советские музыкальные спектакли.

Рисунки художника А. Костомолоцкого

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Важные задачи советской музыкальной культуры 3

- Характер героя и оперная ария 10

- Эпическая поэма 19

- Оперетты Ю. Милютина 23

- Опера "Богдан Хмельницкий" 30

- Музыкальный театр Украины 35

- Украинские дирижеры 39

- Несколько мыслей о музыкальном языке 45

- Учение И. П. Павлова и некоторые задачи советского музыкознания 52

- Георгий Мушель 59

- Уста Алим Камилов 63

- 12. Рабей Вл. Игорь Безродный 67

- 13. Левитан Р. Мария Гринберг 69

- 14. Гинзбург Л. Памяти Мирона Полякина 72

- 15. Сергеев А. Образцовый детский хор 73

- Итоги симфонического сезона в Куйбышеве 75

- О народности музыкального языка оперы З. Палиашвили «Даиси» 77

- О чем говорит практика 82

- О будущих педагогах и оперных исполнителях 84

- Музыкальное училище нуждается в помощи 85

- Нужно центральное хранилище рукописного наследия 86

- Наука и техника в помощь композитору и музыковеду 88

- «Пражская весна 1951 года» 90

- На новом пути 95

- Военная истерия и музыкальный бизнес 98

- Зарубежная хроника 99

- Нотография и библиография 100

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110