Украинские дирижеры

Г. ЮДИН

1. Натан Рахлин

В дни декады украинского искусства и литературы в Москве, наряду с выступлениями украинских театров, хоровых и танцевальных коллективов и отдельных солистов — мастеров искусств, состоялось несколько концертов Государственного симфонического оркестра СССР и Большого симфонического оркестра Всесоюзного Комитета радиоинформации. Тремя из них (15, 21 и 24 июня) дирижировал народный артист СССР Натан Рахлин. Исполнительское искусство этого выдающегося советского дирижера и его творческий путь весьма своеобразны.

Натан Рахлин родился в 1906 году в маленьком городке Сновске невдалеке от Чернигова (ныне город Щорс). Дед его был кузнецом, отец — тоже кузнецом, но, кроме того, он немного играл на скрипке и на гобое и даже дирижировал местным бальным оркестриком. В шесть лет Натан прослыл в местечке «вундеркиндом». Ему было семь лет, когда он осмелился выступить с концертом Мендельсона, играя его... по слуху.

В 1915 году Рахлин начал учиться в Черниговском музыкальном училище, однако через год ему пришлось вернуться в родной Сновск. Его отец был призван в армию и отправлен на фронт. В семье, где было пятеро детей, самый старший из них, десятилетний Натан, оказался «главой семьи» и единственным кормильцем. Маленький музыкант становится сначала скрипачом в кинотеатре, а затем руководителем («стоячим скрипачом») того самого бального оркестрика, которым ранее руководил его отец. В конце 1920 года фронт приблизился к Сновску. Четырнадцатилетний Натан Рахлин вступил добровольцем в ряды Красной Армии.

Девятилетнее пребывание Рахлина в Красной Армии сыграло огромную роль в формировании молодого музыканта. Свою военную службу Рахлин начал в Старо-Константинове (в районе Проскурова) в Червонноказачьем полку в качестве трубача-сигналиста. После ряда боевых операций, проведенных под непосредственным командованием Григория Котовского, полк был переброшен по железной дороге в Царицын, откуда затем походным порядком прошел через всю Украину. С 1922 по 1926 год Рахлин — музыкант оркестра Высшей военной школы в Киеве: сначала трубач, затем кларнетист, баритонист и наконец тромбонист. В 1926 году Рахлин перешел в оркестр школы связи в качестве баритониста. Нельзя не отметить здесь, что последними двумя инструментами — баритоном и тромбоном — Рахлин овладел в совершенстве, исполняя на них труднейшие виртуозные пьесы.

Еще в 1924 году командованием Высшей военной школы Рахлин в порядке совместительства был послан на учебу в Киевскую консерваторию. Исполнив на вступительном экзамене 3-й скрипичный концерт Сен-Санса, Рахлин был зачислен сразу на третий курс в класс скрипки Н. Б. Скоморовского, а затем в класс Д. С. Бертье. Через три года Рахлин закончил курс обучения в Киевской консерватории, исполнив на выпускном экзамене скрипичный концерт Брамса. Весной 1925 года в Киеве был сформирован духовой

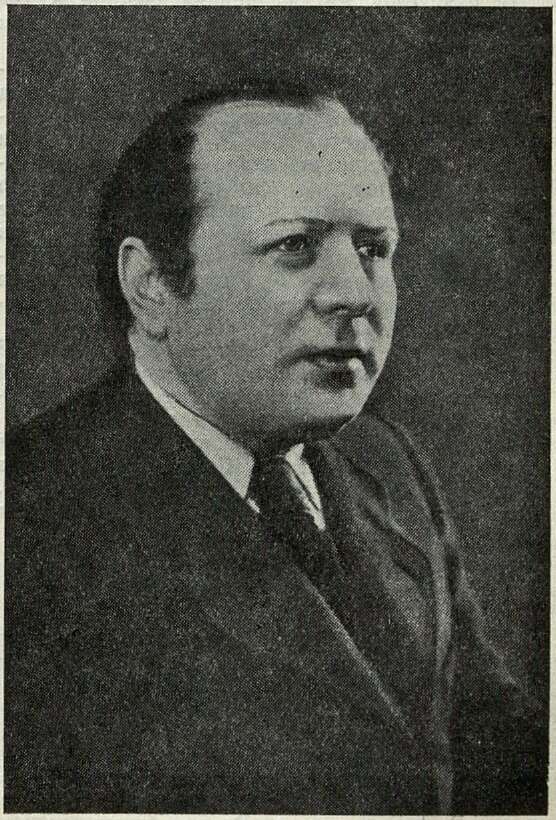

H. Г. Рахлин

оркестр для проведения летнего сезона в Гаграх. В этом оркестре Рахлин работал сперва в качестве баритониста, а затем музыканты единодушно выдвинули его на должность дирижера.

В 1926 году Рахлин поступает на дирижерский факультет Музыкально-драматического института имени Лысенко. Окончив институт в 1930 году по классу профессора А. И. Орлова и демобилизовавшись из Красной Армии, Рахлин ведет педагогическую работу в г. Куйбышеве (тогда Самара), а затем в Харькове.

Летом 1935 года Рахлин переходит на работу в г. Сталино на должность дирижера вновь сформированного симфонического оркестра областного радиокомитета. Условия работы в г. Сталино в это время были трудными. В составе оркестра было всего 25–30 музыкантов невысокой квалификации. Работу по перевоспитанию оркестра, по поднятию его квалификации и улучшению его состава Рахлин провел настолько плодотворно, что всего через полгода оказалось возможным, воспользовавшись гастролями в Донбассе весной 1936 года Ленинградской Академической хоровой капеллы, с огромным успехом исполнить в г. Сталино семь раз 9-ю симфонию Бетховена. Это была большая победа советской музыкальной культуры в городе, ранее совершенно не знавшем симфонических концертов.

С осени 1937 года началась исключительно плодотворная деятельность Н. Рахлина во главе симфонического оркестра УССР в Киеве, продолжающаяся с небольшим перерывом уже около четырнадцати лет.

В 1938 году Рахлин принял участие в 1-м Всесоюзном конкурсе дирижеров, заняв в нем второе место (вместе с А. Мелик-Пашаевым).

В течение последующих трех лет талантливый дирижер продолжал упорно работать над дальнейшим ростом возглавлявшегося им симфонического оркестра УСCP. Позднее, в годы Великой Отечественной войны, Рахлин возглавлял Государственный симфонический оркестр СССР и вместе с ним концертировал в течение 1942–1943 гг. в городах Средней Азии и на Урале. После освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов Рахлин возвращается туда и вновь становится во главе симфонического оркестра УССР.

Помимо руководства оркестром, он с 1938 года ведет педагогическую работу в Киевской консерватории в качестве профессора дирижерского класса (с перерывом в годы войны). В 1948 году Рахлину было присвоено почетное звание народного артиста Советского Союза, а 30 июня 1951 года в связи с декадой украинского искусства и литературы в Москве он был награжден орденом Ленина.

* * *

Чрезвычайно важную, основополагающую роль в дирижерском искусстве Натана Рахлина играет его глубокое и разностороннее знание оркестра, понимание всех особенностей его природы. С раннего детства он имел дело с коллективной игрой — сначала в маленьком оркестрике в родном Сновске, затем в военно-духовых оркестрах, наконец в симфонических оркестрах. В формировании Рахлина-дирижера эта предварительная стадия имела огромное значение.

Молодой дирижер прошел трудную и суровую практическую школу. Он вышел из нее закаленным, постигшим в совершенстве все уязвимые места и все безграничные возможности оркестра. Рахлин знает, чего можно требовать от оркестра в целом и от каждого музыканта — скрипача, кларнетиста, валторниста, фаготиста. Исключительные слух и память Рахлина также играют важную роль в его дирижерской деятельности. Рахлин большей частью дирижирует на память, без партитуры. Это знание материала дается ему не путем мучительного заучивания партитуры, что порой, к сожалению, практикуется в поисках эффекта некоторыми дирижерами. Природная и, разумеется, отлично развитая память позволяет Рахлину в короткий срок овладевать самыми сложными партитурами, не упуская из виду ни одной детали, ни одной оркестровой партии.

Дирижерская техника Рахлина очень своеобразна и настолько индивидуальна, что попытки подражать ей могут обречь иного дирижера на досадные неудачи и просчеты. Для Рахлина же эта техника глубоко органична и естественна; она тесно связана с его способностью непосредственно воздействовать на оркестр, воодушевлять его, заражать своим темпераментом, вести его в концерте за собой легко и непринужденно. Дирижируя в концертах с огромным воодушевлением, Рахлин иногда увлекается до того, что несколько отходит от своего первоначального замысла. Это дает повод многим критикам чрезмерно подчеркивать роль «стихийного темперамента» в его исполнительском искусстве. Однако случаи такого рода совершенно не могут опровергнуть того факта, что замысел исполнения возникает у Рахлина отнюдь не импровизационно во время концерта, а упорно и сознательно подготавливается на предшествующих концерту репетициях.

Замысел исполнения 6-й симфонии Чайковского у Рахлина прост, логичен и обоснован. Медленное вступление к первой части перекликается с последней частью симфонии и обрамляет вместе с ней все произведение. В самом же allegro non troppo первой части Рахлин сберегает всю силу трагического напряжения к разработке, интерпретируя первую тему (главную партию первой части) проще и менее подчеркнуто, чем это зачастую приходится слышать. Певучая побочная партия излагается им вначале также несколько приглушенно и сдержанно, и лишь потом она приобретает более насыщенный характер. Нельзя не отметить тщательность выполнения ритмического рисунка, настороженное внимание Рахлина к «выпеванию» мелких по длительности нот, которые часто проглатываются другими исполнителями. Наконец, в разработке первой части Рахлин широкими мазками создает картину величайшего трагического напряжения. При этом все получается у него естественно, непринужденно, без малейшей нарочитости. Вторая, пятидольная часть исполняется Рахлиным с большим изяществом и в очень светлых и теплых тонах, отлично и совершенно обоснованно оттеняющих по законам контраста трагическое звучание крайних частей симфонии. Даже средний эпизод (трио) второй части совершенно лишен той надрывности, которую зачастую в него вносят. Третья часть — скерцо — исполняется буквально на одном дыхании, в одном идеально выдержанном темпе. И наконец,

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Важные задачи советской музыкальной культуры 3

- Характер героя и оперная ария 10

- Эпическая поэма 19

- Оперетты Ю. Милютина 23

- Опера "Богдан Хмельницкий" 30

- Музыкальный театр Украины 35

- Украинские дирижеры 39

- Несколько мыслей о музыкальном языке 45

- Учение И. П. Павлова и некоторые задачи советского музыкознания 52

- Георгий Мушель 59

- Уста Алим Камилов 63

- 12. Рабей Вл. Игорь Безродный 67

- 13. Левитан Р. Мария Гринберг 69

- 14. Гинзбург Л. Памяти Мирона Полякина 72

- 15. Сергеев А. Образцовый детский хор 73

- Итоги симфонического сезона в Куйбышеве 75

- О народности музыкального языка оперы З. Палиашвили «Даиси» 77

- О чем говорит практика 82

- О будущих педагогах и оперных исполнителях 84

- Музыкальное училище нуждается в помощи 85

- Нужно центральное хранилище рукописного наследия 86

- Наука и техника в помощь композитору и музыковеду 88

- «Пражская весна 1951 года» 90

- На новом пути 95

- Военная истерия и музыкальный бизнес 98

- Зарубежная хроника 99

- Нотография и библиография 100

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110