Эпическая поэма

Б. ШТЕЙНПРЕСС

«Эпическая поэма» (на русские народные темы) Г. Галынина — талантливое, значительное и во многих отношениях интересное произведение советского симфонического искусства.

Поэма уже получила общественное признание и неоднократно звучала по радио и в открытых концертах. Она принесла молодому композитору звание лауреата Сталинской премии.

Герман Галынин недавно окончил Московскую консерваторию. Его учителями были такие выдающиеся мастера, как Д. Д. Шостакович, а позднее Н. Я. Мясковский. Творчество Галынина привлекало общественный интерес уже в годы учения. В оценке незаурядного дарования музыканта сходились многие, но направленность его творческих исканий возбуждала серьезные споры. Имя Галынина называлось не раз, когда речь шла об отрицательном влиянии формализма на творчество подрастающего поколения композиторов.

«Эпическая поэма» — несомненная удача композитора, сумевшего стать на реалистический путь. Это произведение возникло как непосредственный отклик молодого советского музыканта на призыв большевистской партии, обращенный к творческим деятелям советской музыки, широко использовать «такой прекрасный источник творчества, каким являются народная песня и народная мелодия», преодолеть «разрыв, связанный с недооценкой нашими симфонистами народной музыки» (А. А. Жданов).

Композитор обратился к самим истокам русского народно-песенного стиля, к замечательным старинным мелодиям, самобытным и типичным в своей национальной характерности, богатым своеобразными выразительными возможностями. Он поставил своей задачей показать неувядаемую красоту и непреходящую эстетическую ценность подлинных старинных народных мелодий. Он подошел к ним не как к музейному достоянию, а как к живому художественному наследию, способному развиваться и служить источником обогащения современного мелодического языка здоровыми, национально почвенными музыкальными интонациями.

Достоинством поэмы является то, что в ней умело сочетается бережное отношение к структуре и складу народных тем с творческим их переосмыслением. Излагая народные мелодии при первом их проведении в полном объеме и допуская лишь незначительные отклонения в мелодическом рисунке и ритмике, автор вместе с тем свободно пользуется темповы-

ми, динамическими и другими ресурсами художественной выразительности. Он достигает нового звучания мелодий, усиливает их эмоциональное воздействие, приближает их к современному мироощущению.

Музыкальную основу поэмы составили четыре старинные мелодии, взятые из двух сборников народных песен в обработке М. А. Балакирева. Три темы заимствованы из сборника «30 песен русского народа» (1900): напев былины «Кострюк», мелодии свадебной песни «Есть на горочке деревцо» и духовной песни «Страшный суд»; четвертая тема — из «Сборника русских народных песен» (1866): это хороводная «Стой, мой милый хоровод».

Общий облик произведения определяется уже первой, главной темой. Она вступает после краткого призывного возгласа валторн, дополняемого массивным звучанием всех духовых и смычковых инструментов. Это широкая, очень выразительная по своим живым человеческим интонациям мелодия былинного сказа:

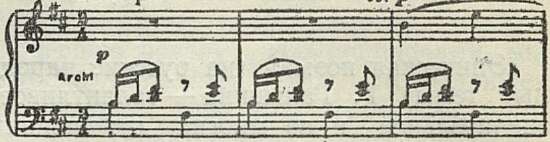

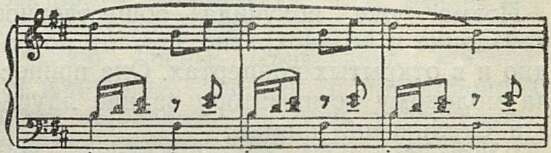

Своеобразная и впечатляющая сама по себе, она приобретает особую художественную действенность в передаче симфонического оркестра. Здесь сочетаются, с одной стороны, метрически свободное, длительное развертывание речитативной мелодии, напоминающей взволнованную речь сказителя, с другой стороны, размеренность общего движения, точность и строгость ритма. Тему ведут то солирующие голоса духовых инструментов, то группы струнных и духовых. Тема звучит задушевно, мягко, с большим достоинством и в своем развитии достигает могучего размаха. Неторопливому, внушительному многократному проведению былинного напева противостоит живое, быстрое движение грациозной, игривой лирической мелодии свадебной песни:

Этот контраст сразу же дополняется новым контрастом: сама побочная партия построена на чередовании двух различных мелодий — свадебной и духовной. В характере обработки последней нет ничего специфически культового. Здесь особенно ярко проявляется умение молодого автора пользоваться приемом творческого перевоплощения народно-песенных мелодий, придавать им новое содержание в результате иной динамической и темповой трактовки. Старинный русский напев, впитавший в себя много характерных, национально типических ладовых оборотов и интонаций, полностью освобождается от культово-мистического элемента, обусловленного связью с конкретными обра-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Важные задачи советской музыкальной культуры 3

- Характер героя и оперная ария 10

- Эпическая поэма 19

- Оперетты Ю. Милютина 23

- Опера "Богдан Хмельницкий" 30

- Музыкальный театр Украины 35

- Украинские дирижеры 39

- Несколько мыслей о музыкальном языке 45

- Учение И. П. Павлова и некоторые задачи советского музыкознания 52

- Георгий Мушель 59

- Уста Алим Камилов 63

- 12. Рабей Вл. Игорь Безродный 67

- 13. Левитан Р. Мария Гринберг 69

- 14. Гинзбург Л. Памяти Мирона Полякина 72

- 15. Сергеев А. Образцовый детский хор 73

- Итоги симфонического сезона в Куйбышеве 75

- О народности музыкального языка оперы З. Палиашвили «Даиси» 77

- О чем говорит практика 82

- О будущих педагогах и оперных исполнителях 84

- Музыкальное училище нуждается в помощи 85

- Нужно центральное хранилище рукописного наследия 86

- Наука и техника в помощь композитору и музыковеду 88

- «Пражская весна 1951 года» 90

- На новом пути 95

- Военная истерия и музыкальный бизнес 98

- Зарубежная хроника 99

- Нотография и библиография 100

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110