зами духовного текста. Активный суровый напев насыщен метрическими сдвигами и усилен в сопровождении акцентированными аккордами меди.

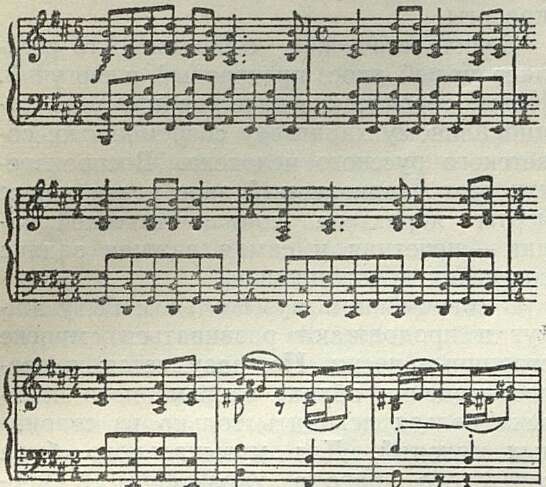

Автор подчеркивает жизненно-активное, «земное» начало в этом напеве. В нем утверждается, в противовес легкой игривости предыдущей темы, мужественный, подлинно эпический тон:

Новый облик получает в поэме и четвертая тема — хороводная — веселая и задорная в оригинале, подчеркнуто энергичная в гармонизации Балакирева. Она излагается более широко, в долях удвоенной длительности и звучит эпически величаво. Появляется она в итоге ряда тональных сопоставлений на полуторатоновой дистанции: си минор (первые три темы) — соль диез минор — си мажор — соль диез (вернее, ля бемоль) мажор (четвертая тема):

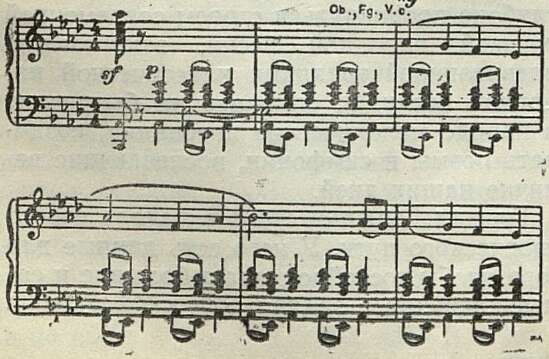

При повторном изложении эта последняя тема гармонизована параллельными аккордами, звучащими эффектно, но, пожалуй, излишне изысканно:

Приемы параллельного голосоведения автор применяет и дальше (ряды секстаккордов, трезвучий), что накладывает на характер изложения печать известной стилизации. Однако такие приемы встречаются редко. Эпизодически, на протяжении всего лишь нескольких тактов, вводится традиционный прием гуслеобразного арпеджирования у арф в сопровождении былинного напева; в одном из проведений хороводной темы дана удачная имитация звучания балалаек.

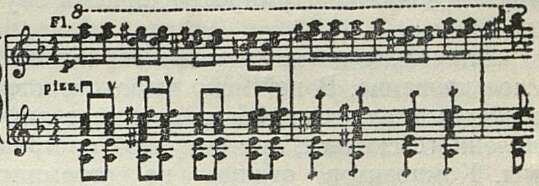

Сравнительно небольшая разработка, в которой автор отказывается от главного, былинного напева, вносит свежие краски и в мелодически-интонационный материал, и в фактуру, и в инструментовку. На кульминации вступает реприза — мощное триумфальное проведение главной партии:

Если в экспозиции главная тема обладала относительной сдержанностью и в ней преобладал задушевно-лирический элемент, то в репризе былинная мелодия почти до конца своего проведения выдержана в динамичном, напряженно эмоциональном тоне.

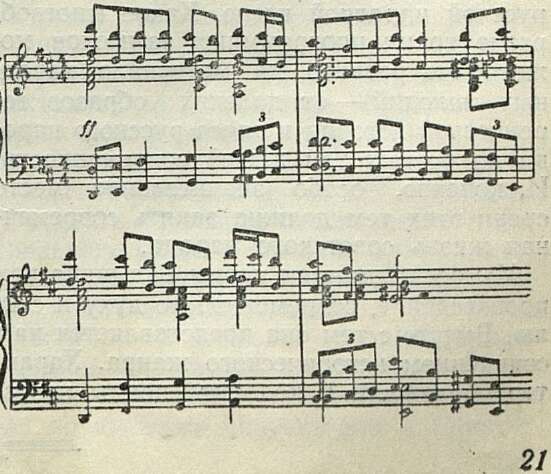

Преобразуется в экспозиции и вторая мелодия (свадебная). В медленном темпе она звучит тихо и покойно. В таком же темпе и характере дана здесь и хороводная мелодия. Общий эпический склад углубляется. Поэма завершается мягкими, прозрачными, умиротворенными звучностями.

«Эпическая поэма» вполне оправдывает свое название. В ней ясно выражен идейный замысел, хотя она и не имеет определенного сюжета, литературной программы. Композитор отнюдь не стремился свести свою задачу к симфонической аранжировке народных тем. Само по себе обращение его к старинным русским мелодиям — творению национального гения — и раскрытие их внутренней силы, красоты и жизненности, несомненно, заключают в себе глубокий идейный смысл. Однако народность поэмы не только в самом использовании и обработке народных мелодий, но прежде всего в обобщенно образном выявлении русского национального характера.

Тема поэмы эпическая, и композитор трактует ее как тему мужественной силы, величественной простоты и широты, раскрывая благородные душевные черты, свойственные русскому народу. В этом большое патриотическое содержание произведения.

Поэма еще раз показывает нам, какие неисчерпаемые возможности для советского композитора-симфониста заключены в русской народной песне. Какое многообразие ярких программных замыслов может быть развито на материале народных мелодий — от далеких образов героической истории и эпоса русского народа до боевых тем нашей современности! И, конечно, особо значительное место среди этих тем должна занять современная жизнь советского народа.

Мы воспринимаем поэму Галынина как произведение, современное по духу и стилю. Вместе с тем она представляется нам сочинением исторического жанра. Характер образности и колорит поэмы невозможно отделить от природы музыкальных тем, лежащих в ее основе, — старинных народных тем, связанных с прошлым музыкальным бытом. «Эпическая поэма» Галынина — это рассказ о прошлом, рассказ современного, советского русского человека, который находит в прошлом своего народа близкие образы, родные черты, воспроизводит то, что созвучно и дорого нам: образы богатырской доблести и славы, черты мужества и духовной красоты.

Социалистическая современность рождает новый эпос, прекрасный и могучий. Новые героические качества присущи национальному характеру современного, советского русского человека. Воспроизвести этот великолепный эпос и эти новые черты характера социалистической нации — почетная и самая важная задача советских художников.

В современном музыкальном быту живут и продолжают развиваться многие старинные песни. Но, разумеется, в воспроизведении образа современного человека нельзя исходить только из старинных мелодий. Для музыкального быта советского народа характерны в первую очередь новые, рожденные советской действительностью, народные и ставшие народными песни — песни о Советской Родине, о великих людях наших дней, о партизанской славе, об Отечественной войне, о труде и счастье народа. Новые мелодии, новые интонации дают прекраснейший материал для подлинно эпической поэмы о социалистическом сегодня, о величественном движении к коммунизму. Пытливо изучая и широко разрабатывая старинные мелодии, культивируя лучшие образцы национального фольклорного наследия, композиторы не должны ограничивать свою задачу лишь воспроизведением песенной старины. Важнейшая задача заключается в том, чтобы глубоко проникнуться строем современной русской народной песни, закономерно развивающей традиции классической народной песни, и, опираясь на бытующие в народе мелодические интонации, создавать поэмы и симфонии, воспевающие величие наших дней.

Герман Галынин стоит в начале своего творческого пути. У него есть данные для того, чтобы достойно решать большие и самые жизненные задачи советской музыки.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Важные задачи советской музыкальной культуры 3

- Характер героя и оперная ария 10

- Эпическая поэма 19

- Оперетты Ю. Милютина 23

- Опера "Богдан Хмельницкий" 30

- Музыкальный театр Украины 35

- Украинские дирижеры 39

- Несколько мыслей о музыкальном языке 45

- Учение И. П. Павлова и некоторые задачи советского музыкознания 52

- Георгий Мушель 59

- Уста Алим Камилов 63

- 12. Рабей Вл. Игорь Безродный 67

- 13. Левитан Р. Мария Гринберг 69

- 14. Гинзбург Л. Памяти Мирона Полякина 72

- 15. Сергеев А. Образцовый детский хор 73

- Итоги симфонического сезона в Куйбышеве 75

- О народности музыкального языка оперы З. Палиашвили «Даиси» 77

- О чем говорит практика 82

- О будущих педагогах и оперных исполнителях 84

- Музыкальное училище нуждается в помощи 85

- Нужно центральное хранилище рукописного наследия 86

- Наука и техника в помощь композитору и музыковеду 88

- «Пражская весна 1951 года» 90

- На новом пути 95

- Военная истерия и музыкальный бизнес 98

- Зарубежная хроника 99

- Нотография и библиография 100

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110