современным образам, но помогает глубже их раскрывать.

И все же, как ни велики интонационные сокровища, оставленные Мусоргским и другими композиторами прошлого, советский композитор не может не обращаться к современным интонационным источникам. В том же «Емельяне Пугачеве» Коваля мы слышим явные отзвуки революционных песен и маршей, возникших уже в эпоху рабочего революционного движения. Это естественно и законно — советский художник должен говорить современным языком и в том случае, когда он обращается к историческим темам. Песенно-революционные интонации определяют волнующую динамику важнейшей сцены оратории Коваля — сцены казни. И, уж конечно, Кабалевский в «Семье Тараса» не достиг бы успеха, если бы не нашел современных интонаций, которыми насыщены партии Тараса, Степана, Насти, Павки. На сцене советские люди, они поют, и это не кажется неестественным, потому что поют они не совсем так, как пели старые оперные герои. Вот старый Тарас, потрясенный малодушием Андрея, обращается к нему со словами, в которых гнев и мучительная боль души. В повести «Непокоренные» Б. Горбатова эта сцена перекликается со знаменитой гоголевской сценой, когда Тарас Бульба встречается с сыном-изменником (видимо, не случайны совпадения имен отца и сына в обеих повестях — Тарас и Андрей). Но каждому ясно, что тот, гоголевский, Тарас пел бы иначе. А здесь перед нами советский человек, старый рабочий, и это становится понятно оперному зрителю не по костюму только и не по тексту арии, а по тому, что и как он поет.

Подлинной лабораторией современной интонации стало советское песенное искусство. Изучая лучшие советские песни, мы видим, как путем отбора (отчасти интуитивного, отчасти сознательного) наиболее «говорящих», живых интонаций возникают мелодии, подхватываемые миллионами людей. Мы видим, как в результате развития старых песенно-стилевых элементов, в результате их воссоединения, творческого сочетания с качественно новыми ритмическими и интонационными оборотами рождается то новое, что определяет язык нашей песни.

Однако далеко не всегда наши композиторы проявляют необходимую чуткость в отборе тех музыкально-выразительных средств, с помощью которых можно раскрыть темы и образы советской действительности. Имеют еще место случаи недопустимо легкомысленного отношения к этой очень важной и сложной проблеме. Некоторые композиторы, очевидно, полагают, что в произведениях на современную тему могут быть использованы любые приемы, за исключением лишь явно формалистических.

Обратимся к известной опере Ю. Мейтуса «Молодая гвардия». В этой опере есть эпизоды яркие и выразительные по музыке. Удачной находкой, как это уже не раз отмечалось, является боевая песня молодогвардейцев в предпоследней картине. В этом хоре четко проявились черты, свойственные русской революционной песенности. Такую песню могли бы петь реальные герои «Молодой гвардии». В то же время в опере Мейтуса немало музыки бледной, безличной, музыки, по своему складу далекой от тех героических событий, которые показываются на сцене.

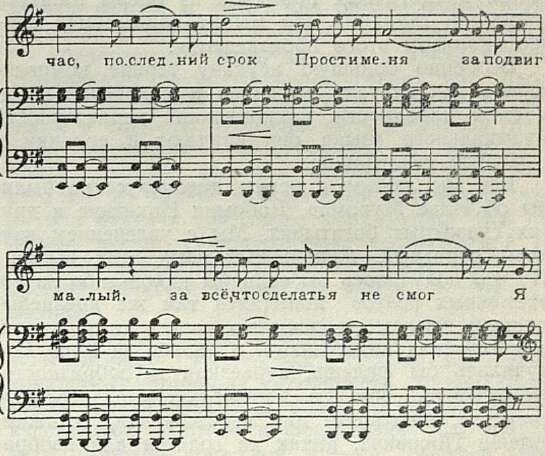

Вот начало предсмертной арии Олега:

Этой музыке нельзя отказать в некоторой мелодичности, но она совсем не соответствует героическому образу Олега Кошевого. Композитор написал сентиментальную, тоскливую элегию; в ней совсем не переданы поразительная сила воли Кошевого, его стойкость и мужество, все то, что определяет этот патриотический образ.

Не может быть, чтобы композитор не ставил перед собой задачи показать Олега в музыке таким, каким его помнит и любит весь советский народ. Но композитор не нашел нужных здесь музыкальных «слов» — простых, задушевных и вместе с тем полных огромной внутренней силы. Он воспользовался средствами, характерными для элегической лирики, хотя тут требовались иные средства, иные приемы.

Надо сказать, что многие персонажи оперы Мейтуса характеризуются «нейтральной» музыкой, которая не может создать в представлении слушателей индивидуально яркий образ советского человека, борющегося с врагом.

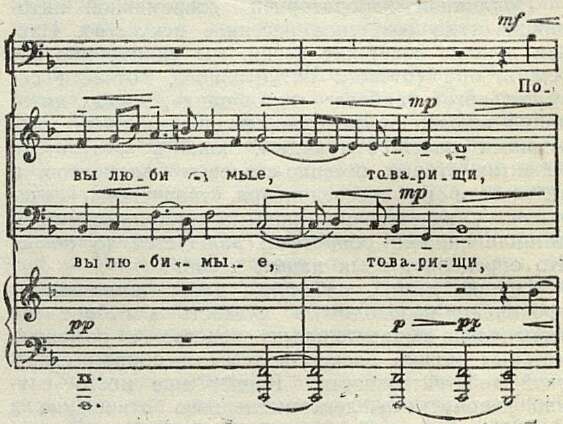

Есть в опере очень важная сцена, когда молодогвардейцы слушают по радио речь товарища Сталина. Звучит голос великого вождя: «Да здравствует свобода и независимость нашей славной Советской Родины!.. Нашей Красной Армии — слава! Нашим партизанам и партизанкам — слава!» Каждая из этих призывных фраз покрывается бурными аплодисментами. Во время произнесения этих слов в оркестре большая пауза. Каждому понятно, как ответственен музыкальный эпизод, следующий непосредственно за словами товарища Сталина. Здесь музыка должна передать чувства, вызванные в молодогвардейцах речью великого вождя и полководца. Но задачу эту композитор разрешил поверхностно и неубедительно. Эти торжественные аккорды оркестра были бы более уместны

в опере на историческую тему, в сцене какого-нибудь внешне помпезного славления. Современной яркой интонации здесь не чувствуется:

Maestoso

Можно было бы значительно увеличить количество аналогичных примеров из оперы Мейтуса «Молодая гвардия». Но мы не занимаемся сейчас анализом этого произведения.

Особенно большую неудачу терпят композиторы в тех случаях, когда во имя неверно понимаемой народности, национальной характерности музыкального языка они впадают в архаику и условную стилизацию.

Все мы любим и ценим древнерусские былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и других сказочных богатырях. Мы с увлечением изучаем образный, живописный язык этих былин. Но что получилось бы, если бы какой-либо из современных поэтов попытался тем же древнебылинным языком рассказать о наших днях, о великих стройках коммунизма, о борьбе за мир? Получилась бы фальшь, курьезная несообразность. Несомненно, что и музыкально-выразительные средства, пригодные для изображения, скажем, Алеши Поповича, никак не годятся для изображения советских людей, героев нашего времени.

Все это вещи как будто бесспорные. Но, видимо, они не всем еще ясны.

Композитор Г. Попов написал в 1950 году «Былину про Ленина» для баса соло, мужского хора и симфонического оркестра. По определению самого композитора, это одночастная поэма-кантата. В основу ее положена былина, сложенная сказителем Конашковым. Литературный текст былины подвергся редакционной обработке. В музыке поэмы-кантаты использован основной напев былины, дополненный собственными темами Г. Попова.

«Былина про Ленина», — пишет Г. Попов, — повествует о том, как Ленин позвал солдат с фронта в 1917 году в Петроград, чтобы свергнуть власть царя и капиталистов»1.

Прежде чем говорить о музыке поэмы-кантаты, надо сказать несколько слов о тексте. Он вызывает серьезные возражения. В нем есть нарочитая архаика, условная стилизация, чуждая современному народному творчеству:

А как спускали мы наши пушки да заряженные,

А и спускали мы и ядра, те ядра начиненные,

Как во палаты во царские укрепленные,

Во палатах и стены повалилися... и т. д.

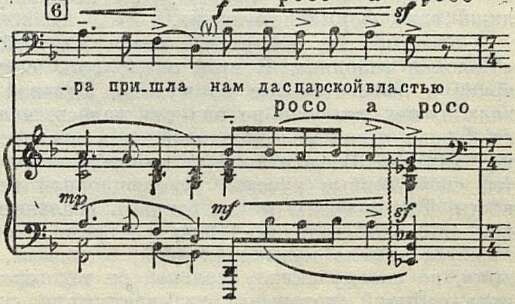

Право, такой поэтический стиль более уместен при описании военных походов Ивана Грозного. Здесь же речь идет об Октябре 1917 года. Когда поэт повествует древнебылинным языком о Ленине, о штурме Зимнего, создается ощущение невыносимой искусственности. Возможно, что в устах народного певца этот текст еще как-то прозвучал бы, так как он, вероятно, гармонировал бы с народной манерой исполнения. Но в поэме-кантате Г. Попова эти слова произносят профессиональные певцы, сопровождаемые симфоническим оркестром! Что касается музыки, то она крайне далека по духу, по стилю от тех исторических событий, которые призвана отображать. Это типичная стилизация под распевы старинных былнн, сплошная архаика. Во всем произведении нельзя уловить ни одной современной интонации, ни одной горячей, волнующей нас музыкальной мысли. Вот один из многочисленных примеров, которые можно было бы привести:

_________

1«Советская музыка» № 12 за 1950 год.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Важные задачи советской музыкальной культуры 3

- Характер героя и оперная ария 10

- Эпическая поэма 19

- Оперетты Ю. Милютина 23

- Опера "Богдан Хмельницкий" 30

- Музыкальный театр Украины 35

- Украинские дирижеры 39

- Несколько мыслей о музыкальном языке 45

- Учение И. П. Павлова и некоторые задачи советского музыкознания 52

- Георгий Мушель 59

- Уста Алим Камилов 63

- 12. Рабей Вл. Игорь Безродный 67

- 13. Левитан Р. Мария Гринберг 69

- 14. Гинзбург Л. Памяти Мирона Полякина 72

- 15. Сергеев А. Образцовый детский хор 73

- Итоги симфонического сезона в Куйбышеве 75

- О народности музыкального языка оперы З. Палиашвили «Даиси» 77

- О чем говорит практика 82

- О будущих педагогах и оперных исполнителях 84

- Музыкальное училище нуждается в помощи 85

- Нужно центральное хранилище рукописного наследия 86

- Наука и техника в помощь композитору и музыковеду 88

- «Пражская весна 1951 года» 90

- На новом пути 95

- Военная истерия и музыкальный бизнес 98

- Зарубежная хроника 99

- Нотография и библиография 100

- В несколько строк 108

- Знаменательные даты 110