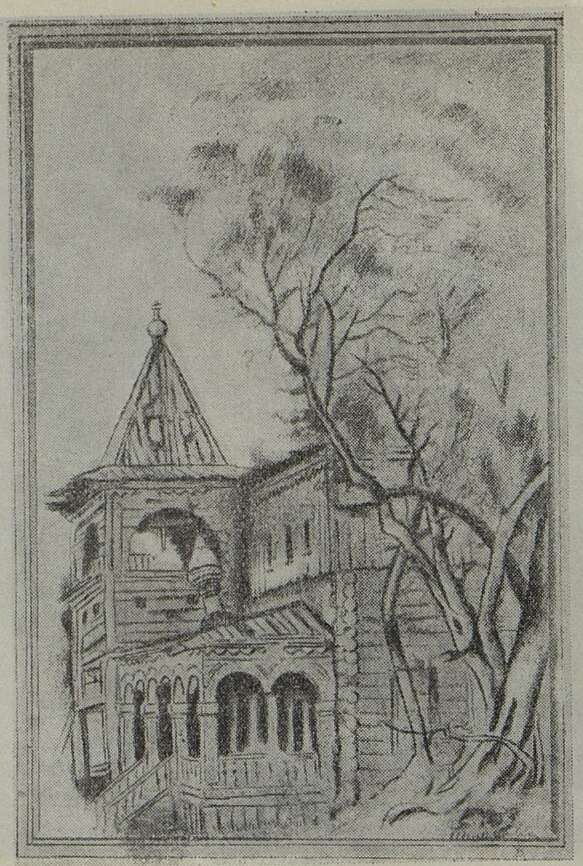

«Вадим». Эскиз декорации неизвестного художника. Московский Большой театр, 1860.

Из собрания Госуд. театрального музея им. Бахрушина

контрастные песни — протяжную и плясовую; по тому же принципу задуманы и песни Торопа в III действии «Аскольдовой могилы», где вслед за широкой, напевной балладой звучит лихая цыганская плясовая. Показательно и то, что в период работы над оперой Верстовский сочиняет две песни, ставшие любимыми бытовыми песнями: цыганскую песню «Старый муж» и песню «Колокольчик» («Вот мчится тройка удалая вдоль по дороге столбовой»).

Нераздельно связана с условиями московского театрального быта и сюжетно-сценическая сторона опер Верстовского. Он начал работать в Московском театре в тот период, когда разделение артистов на оперное и драматическое амплуа было весьма условным1. Правда, на сцене блистали даровитые певцы: П. А. Булахов-отец, Н. В. Лавров, А. О. Бантышев и примадонна московской сцены Н. В. Репина-Верстовская (она же блистательно исполняла первые роли в драматических пьесах), но без участия драматических артистов оперное представление все же не обходилось. Знаменитый комик Живокини, исполнитель роли Фрелафа в «Аскольдовой могиле», метко охарактеризовал свой стиль исполнения: «А какой ноты голосом не возьму, так я рукою покажу». Верстовскому приходилось учитывать «наличные возможности» московской труппы и писать роль в расчете на исполнителя.

Несмотря на всю наивность их «театральной» романтики, три первые оперы Верстовского, поставленные до «Ивана Сусанина» Глинки, явились важным и смелым шагом вперед в истории русского искусства. После безраздельного господства на русской сцене нескольких суховатых и безличных опер Кавоса, повеяло, наконец, теплым лиризмом настоящих песенных мелодий, появились живые национальные образы, характеры и типы, вроде Торопки, веселого цыгана Гикши из «Твардовского» или мечтательной Надежды.

Все оперы Верстовского романтичны, полны наивной и легендарной фантастики. Но это русский романтизм, возросший на родной почве, питавшийся родными истоками. Не пассивное мистическое созерцание, а глубокая жизненность, яркая национальная жанровость определяют их колорит. У Верстовского мы ценим то, что привлекает нас в романсах Алябьева, в его «Зимней дороге», что привлекает в задушевных песнях Варламова, — правдивое, поэтичное отражение русского быта.

Уже в первой опере — «Пан Твардовский» (поставлена 24 мая 1828 года) — Верстовский пошел по своему пути. Избрав сюжет старинной польской легенды о дворянине, продавшем душу

1 Состояние Московского театра в эпоху Верстовского освещено в статье В. Яковлева — Московская оперная сцена в 40-х годах («Временник Русского Театрального Общества», кн. 1. М. 1924).

«Аскольдова могила». Эскиз декорации М. Шишкова. Большой театр, 1859

Из собрания Госуд. театрального музея им. Бахрушина

дьяволу, он придал ему характерную русскую окраску. На первый план он выдвинул романтическую тему привольной скитальческой жизни, тему свободолюбивых цыган — «смиренных вольности детей», столь ярко раскрытую Пушкиным. Центральной фигурой в этой опере является, конечно, не мрачный, демонический Твардовский — чародей и заклинатель духов, а разочарованный юноша Красицкйй. Узнав о том, что любимая им девушка Юлия стала невестой богатого Твардовского, Красицкий порвал со своей средой и бесприютным странником скитается по свету с табором цыган. Свою скорбь он изливает в прекрасной арии-монологе: по глубине, искренности ее лирической экспрессии эта ария должна стоять в ряду лучших сочинений Верстовского1. Другой яркий персонаж оперы — молодой цыган Гикша, песельник и балагур, прототип Торопа. Центральным драматургическим узлом оперы, как и в «Аскольдовой могиле», является баллада-повествование: Гикша поет под аккомпанемент гитары балладу о вельможе-колдуне Ратиборе, погубившем прекрасную девушку, и тем самым раскрывает злые умыслы чародея Твардовского.

Широко развернул в своей опере Верстовский и бытовую стихию цыганской песни. В сцене цыганского табора он использовал подлинные песни московских цыган («Зеленая роща», позднее вошедшая в сборник Гурилева). Цыганская песня из «Твардовского», сочиненная самим композитором, стала популярной в цыганских хорах, в артистических и студенческих кружках, как своего рода «гимн богемы» («Мы живем среди полей и лесов дремучих»).

Интерес к «цыганской» тематике у Верстовского. по-видимому, зародился не без влияния пушкинских «Цыган». На текст Пушкина и под свежим впечатлением цыганских напевов была написана самая популярная песня Верстовского — «Песня Земфиры». Режиссер Соловьев в цитированных выше воспоминаниях раскрывает сценическую историю этой песни. «М. Д. Львова-Синецкая. желая, чтобы в одном из ее бенефисов участвовала в чем-нибудь новом известная артистка Н. В. Репина, просила с этой целью у Пушкина позволения сыграть на сцене отрывок из его поэмы «Цыганы». Поэт, по знакомству с артисткой, не замедлил дать свое согласие, и отрывок вошел в состав спектакля. Ну, кажется, какого сценического успеха можно было ожидать от отрывка, созданного хотя и великим поэтом, но совсем не для сцены? А успех был громадный!.. Роль цыганки Земфиры играла московская знаменитость Н. В. Репина. Ее необыкновенно выразительное лицо, черные, блестящие глаза и избыток чувств — все это вместе, при ее таланте, помогло ей в совершенстве олицетворить дочь пламенного юга... Венцом роли была песня Земфиры "Старый муж, грозный муж". И надо было слышать, как пропета эта песня!».

Серьезную, развернутую полемику вызвала вторая опера Верстовского — «Вадим» на либретто С. П. Шевырева по поэме Жуковского. Главным пунктом разногласий была оценка произведения как национальной оперы: ведь именно о национальной, русской опере мечтал и сам композитор, сочиняя «Вадима».

Национальные устремления Верстовского в период создания «Вадима» выясняются из писем его к либреттисту Шевыреву, находившемуся в то время в Риме: «Впечатления не заменят родного круга»,— говорит он в письме от 20 ноябпя 1829 года. «Тибр с роскошной прелестью не заменит гордой Оки. Певцы восхитительной Италии поют ли вам "Просияй ты, солнышко ясное?"... Торопитесь, душа наша, торопитесь столько же, сколько я, писать "Вадима"». Далее, критикуя некогда любимого им Вебера, Верстовский рассказывает о задуманном им образе героини оперы, Гремиславы: «Гремислава не Агафья в "Стрелке" — от души запоет, не тромбонами даст почувствовать состояние девичьей души и пылкой страсти». «Инструментальности» опер Вебера он хотел противопоставить превалирующую вокальность. песенный лиризм.

В целом опера «Вадим» была явлением весьма противоречивым. Основное противоречие создавалось между поэмой Жуковского, с ее мистическим романтизмом, адскими вихрями и привидениями, и намерением Верстовского. Этого не могли не почувствовать рецензенты.

Постановка «Вадима» 28 ноября 1832 года вызвала большую статью Н. Полевого в «Московском Телеграфе». Автор начинает с декларативных утверждений: «Пора подумать о национальном музыкальном развитии, об опере истинно-русской». Основы национальной оперы Поле-

_________

1 Опубликована в нотном приложении к № 5 журнала «Советская музыка».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Солнце русской музыки 9

- Пушкин в русской музыке 13

- Народная песня в жизни и творчестве А. С. Пушкина 20

- Каменка 29

- Новое в музыкальной «пушкиниане» 38

- Русские композиторы и критики о Пушкине 46

- «Лейли и Меджнун» 48

- Балет Э. Каппа «Калевипоэг» 52

- Северная песня и ее носители 56

- А. М. Листопадов 64

- Литовская народная песня 68

- А. Н. Верстовский 73

- Пушкин и Верстовский 82

- О перестройке композиторского образования 84

- Лев Оборин 87

- Московские гастроли Мравинского 90

- Музыка страны бескрайних степей (На концертах декады казахской литературы в Москве) 93

- Смотр творчества композиторов Эстонии 96

- О Белорусском государственном хоре 98

- Молдавские композиторы в Москве 100

- Концертная жизнь 101

- Хроника 103

- В несколько строк 108

- Талантливый китайский композитор 110

- Музыка и бизнес 111

- Нотография и библиография 118