совместно с П. А. Вяземским). Сюжет пьесы, из польского быта, давал Верстовскому возможность использовать любимые им ритмы западнославянского танца — мазурки, полонеза и краковяка; Грибоедов же, очевидно, отразил здесь свои впечатления от поездки в Польшу и Белоруссию. Сохранились письма Грибоедова к Верстовскому по поводу водевиля. В декабре 1823 года он писал: «В красоте твоей музыки нисколько не сомневаюсь и заранее поздравляю себя с нею».

Свои водевили Верстовский продолжал писать в Москве до 30-х годов в сотрудничестве с молодым водевилистом Писаревым. Сочинялись они часто наспех, почти что экспромтом. Такова одноактная пьеска «Репетиция на станции»; в ней сам Верстовский участвовал в качестве актера.

В музыкальном отношении позднейшие московские водевили Верстовского не вносят нового. С успехом испробовав свои силы в театральном жанре, он выработал в дальнейшем некий условный штамп водевильной музыки, от которого уже не мог отказаться.

Иначе нужно оценить песни Верстовского 20-х годов. Это был новый, поворотный этап в творчестве композитора, послуживший ступенью к созданию оперы. Именно в песне-балладе он впервые нашел свой индивидуальный стиль.

В 1823 году Верстовский создает три свои лучшие песня: «Черная шаль», «Три песни» и «Бедный певец». Они вызвали широкий общественный резонанс; молодой Одоевский посвятил песням восторженную статью, справедливо указывая на их редкую самобытность. «...Кантаты г. Верстовского суть еще первый опыт сего рода в нашем отечестве... Сии кантаты, несмотря на свое превосходство, не имеют сухого педантизма немецкой школы; еще более удивлю, может быть, когда скажу, что они не имеют приторной итальянской водяности, не заглушены ни руладами, ни трелями, ниже какими-либо другими фиглярствами, которыми тщетно хочет прикрыть себя безвкусие. Пение г. Верстовского просто, но выразительно».

Отзыв Одоевского справедлив: в этих «кантатах» Верстовский, действительно, выступил как новатор. Традиционной лирике дворянского салона, с ее унылым и блеклым колоритом, он противопоставил песню, полную страстного, смелого чувства. Его вдохновляла поэзия молодого Пушкина и Жуковского, влекли яркие романтические образы и высокий эмоциональный тонус русской баллады.

Характерен и выбор сюжетов, и новая, драматизированная трактовка текста. У Пушкина Верстовский избирает молдавскую народную песню — простую и непосредственную по своему чувству. У Жуковского его привлекает героическая тема: сюжет баллады, убийство тирана молодым певцом-скальдом сродни «вольнолюбивым мечтам» русских романтиков накануне восстания декабристов.

На основе поэтического текста Верстовский создает большие, драматизированные композиции, распадающиеся на ряд эпизодов. Голос здесь повествует, а сопровождение — всегда живописное, оркестральное — точно договаривает все то, что недосказано в тексте (попутно заметим, что обе баллады позднее были оркестрованы самим Верстовским). Такова баллада «Черная шаль» с выразительными эпизодами скачки, убийства; такова темпераментная баллада «Три песни», где

А. Н. Верстовский

Акварель И. Каратыгина. 1862

главная кульминация (поединок певца и короля-тирана) отражена в развернутом, инструментальном эпизоде. «Черная шаль» была блестяще исполнена тенором Булаховым. Пел ее и знамениный трагик Мочалов.

Одновременно с песнями Верстовский создает большие кантаты для солистов, хора и оркестра — смешанный, синтетический жанр, весьма типичный для этой переходной, эпохи русского театра, с ее нераздельностью музыкальных драматических форм. Они исполнялись на сцене со всеми аксессуарами оперного спектакля. Верстовский давал им различные названия в зависимости от сюжета: «лирическое представление», «драматическая картина», «военная картина с полковыми оркестрами». Но в основе кантат лежит все тот же принцип расширенной баллады, с контрастным чередованием эпизодов.

Первая театрализованная кантата Верстовского — «Торжество муз» на текст М. А. Дмитриева — написана им совместно с Алябьевым в 1825 году к открытию Московского Большого театра; в ее исполнении участвовали лучшие артистические силы московской труппы: Мочалов, баритон Лавров, Львова-Синецкая и молодая Надежда Репина, певица и драматическая артистка, будущая жена Верстовского (1809–1867). Верстовскому принадлежит в этой кантате пышный, торжественный гимн музы Эрато, исполненный известной певицей Каталани. Вступительный и заключительный хоры кантаты написаны Алябьевым.

За этим прологом последовали: патриотическая кантата «Певец во стане русских воинов» на

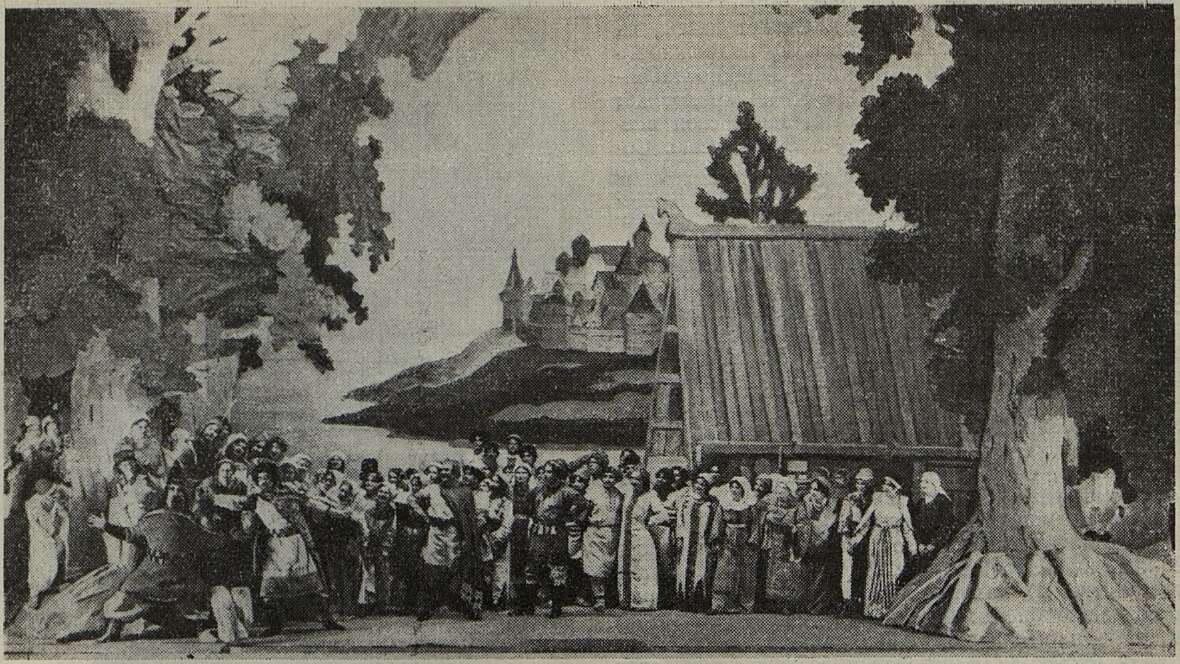

«Аскольдова могила». Декорации И. Билибина. Частная опера С. И. Зимина, 1915.

Из собрания Госуд. театрального музея им. Бахрушина

текст Жуковского (исполнена 14 июня 1827 года Булаховым и Лавровым), «Выкуп барда или сила песнопения» (25 ноября 1827 года), «Гезиод и Омир» — «интермедия-дивертисмент с пением стихов К. Н. Батюшкова, с хорами, танцами, играми, борьбами и сражениями» (поставлена 1 декабря 1827 года в бенефис Мочалова) и другие кантаты. Привлекала Верстовского и музыка к драматическим пьесам, которую он не переставал писать «между делом», будучи инспектором московских театров.

Итак, к концу 20-х годов Верстовский — композитор с большим сценическим опытом. Он чутко откликался на требования русского театра и не оставил в стороне ни одного драматического жанра, где музыка не играла бы более или менее существенной роли. В этом смысле его творческое наследие является любопытнейшей и своеобразной «энциклопедией» русского театра начала XIX века; водевиль, мелодрама, театрализованная кантата и баллады — все это обильно представлено в рукописях Верстовского. Следующим этапом было создание оперы, над которой Верстовский начал работать в 1827 году.

Первая опера Верстовского «Пан Твардовский» на текст С. Т. Аксакова и М. Н. Загоскина была задумана в кружке московских литераторов, группировавшемся вокруг этих двух писателей. Отрицательные черты воздействия этой среды известны: влияние Аксакова и Загоскина несомненно содействовало узкому, ограниченному пониманию задач национальной оперы у Верстовского. Однако, по меткому замечанию Б. В. Асафьева, Верстовского мало коснулось славянофильство «ивано-аксаковского» толка; кружок Аксакова-отца на рубеже 20–30-х годов не был еще тем оплотом реакционного славянофильства, каким он стал позднее под руководством И. и К. Аксаковых. Это был кружок литературно-театральный и отчасти музыкальный, кружок любителей русской песни и цыганского пения. И, говоря о первых операх Верстовского, нужно помнить о связи его в первую очередь с московской актерской средой и о работе его над народной городской песней, процветавшей в этой среде.

В 30–40 годах XIX века из среды московских актеров выдвинулся даровитый поэт-песенник Цыганов, автор «Красного сарафана»; имя его нераздельно связано с именем Варламова. Цыганов работал в труппе под руководством Верстовского и даже исполнял ответственную партию Волхва в его опере «Вадим». Сочинял русские песни в народном духе и знаменитый Мочалов — исполнитель роли Вадима в той же опере. Среди корифеев московской труппы славился как исполнитель народных песен, а также песен Варламова «знаменитый и несравненный» тенор Александр Олимпиевич Бантышев, прозванный «московским соловьем». Для Бантышева создал Верстовский своего Торопа. Наконец, в те же годы работал в московском театре и Варламов.

В свете сказанного становится понятным новое направление оперы Верстовского. В ней зазвучали совсем иные, песенно-бытовые интонации, не присущие его ранним изящным петербургским водевилям. Работая над оперой, Верстовский одновременно создал ряд обработок народных песен для голоса, хора и оркестра: «Не одна во поле дороженька», «У ворот девка стоит», «За горами, за долами», «Соловей мой, соловей»; обрабатывал он и любимые песни московских цыган («Хожу я по улице», «Общество наше всё нам запрещает», «Ой, вы, уланы»).

В своих обработках он, следуя установившейся традиции (песни Кашина, Рупина), объединял в небольшой двухчастный цикл разнохарактерные,

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Солнце русской музыки 9

- Пушкин в русской музыке 13

- Народная песня в жизни и творчестве А. С. Пушкина 20

- Каменка 29

- Новое в музыкальной «пушкиниане» 38

- Русские композиторы и критики о Пушкине 46

- «Лейли и Меджнун» 48

- Балет Э. Каппа «Калевипоэг» 52

- Северная песня и ее носители 56

- А. М. Листопадов 64

- Литовская народная песня 68

- А. Н. Верстовский 73

- Пушкин и Верстовский 82

- О перестройке композиторского образования 84

- Лев Оборин 87

- Московские гастроли Мравинского 90

- Музыка страны бескрайних степей (На концертах декады казахской литературы в Москве) 93

- Смотр творчества композиторов Эстонии 96

- О Белорусском государственном хоре 98

- Молдавские композиторы в Москве 100

- Концертная жизнь 101

- Хроника 103

- В несколько строк 108

- Талантливый китайский композитор 110

- Музыка и бизнес 111

- Нотография и библиография 118