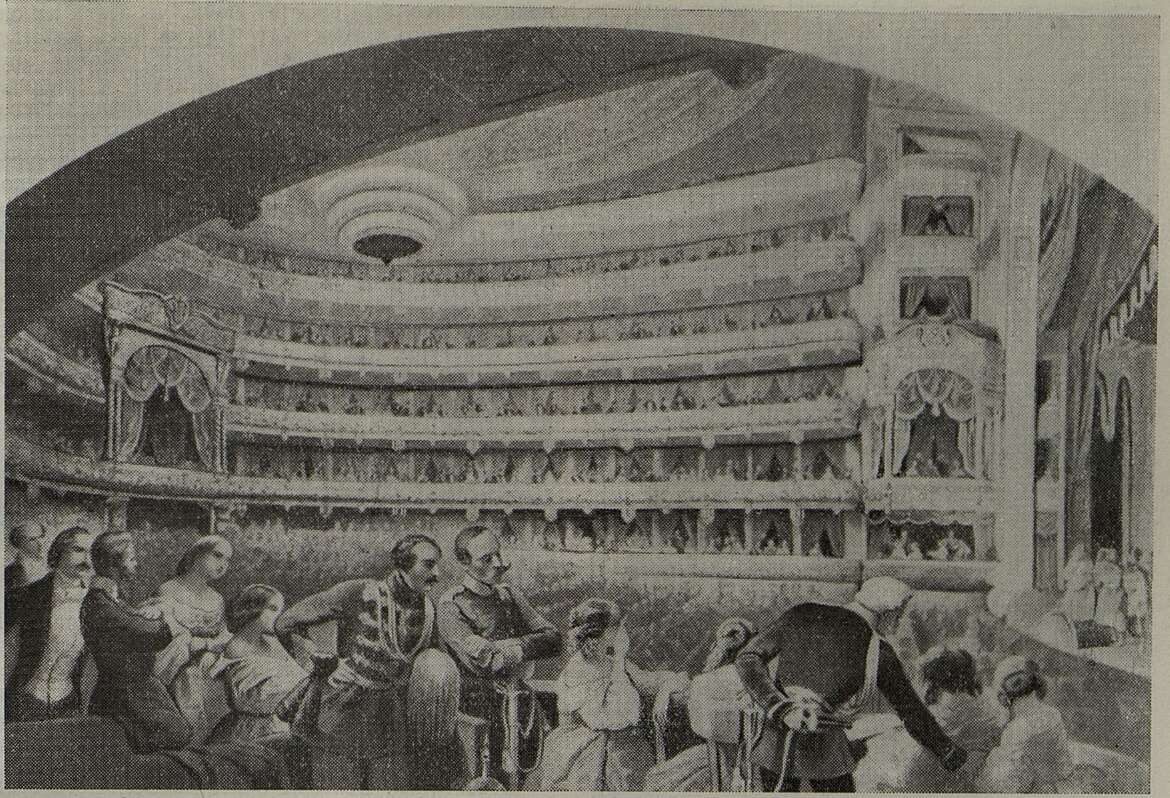

В Большом театре (1870-e гг.)

«бель канто», как у Собинова. Конечно, почти никому это не удавалось.

Хочется рассказать один эпизод, о котором я слышал от одного молодого певца, ездившего в Милан поучиться пению.

Приехав в Милан, он, конечно, первым делом пошел в театр “La Scala” и увидел там на афише «Манон» с Собиновым. Взяв место на галерке, он к своему удивлению услышал там в изобилии русскую речь. Его соседка по месту тоже оказалась русской. Она рассказала, что и она, и большинство русской публики в театре были начинающие певцы, паломники, приехавшие в Италию искать настоящей школы в искусстве, учиться «бель канто». Но они не пропускали ни одного спектакля с Собиновым. В Италии они учились «бель канто» у своего, русского певца.

По словам моего знакомого, Собинов блестяще спел партию Де-Грие на безукоризненном итальянском языке и имел огромный успех. Во второй картине в середине арии, когда он сделал чудесное “smorzando”, вдруг в зрительном зале раздался возглас: “Bene, Sobinoff, molto bene!”1. Какой-то итальянец не смог сдержать своего восторга и нарушил порядок в театре, не дождавшись конца арии.

Незабываемые спектакли! Это было время, когда старый Большой театр помолодел, когда в него влилась живая струя новых молодых талантов.

Московская публика сразу переменила свое отношение к «Большому». Если раньше можно было в любой момент в кассе театра получить любое место на любой спектакль, то теперь желающих попасть в оперу стало такое множество, что в касса еще за неделю до спектакля уже не было ни одного билета. На этой почве в то время страшно развилось барышничество театральными билетами, причем полиция не вела с этим никакой борьбы.

Дирекция Большого театра вначале часто давала спектакли, насыщенные выдающимися силами, но потом начала спекулировать на них и перестала выпускать в одном спектакле и Шаляпина и Собинова. Услышать их вместе можно было только в исключительных случаях. Все же мне удалось слушать «Князя Игоря», «Фауста», «Русалку» и «Мефистофеля» Бойто, когда они пели вместе.

«Ромео и Джульетта». Это было, кажется, в 1904 или 1905 году. Пели Собинов и Нежданова. Это был вечер какого-то особенного подъема. Я стоял в четвертом ряду четвертого яруса, прислонившись к столбу, который мешал видеть сцену, если бы я вздумал сесть на свое место. Я слушал и смотрел оперу со всеми неудобствами, какие только существовали на дешевых местах Большого театра. Но я слушал и дрожал от восторга. Это был не «рассвет», и не «жаворонка пенье», и не «пенье соловья».

Это был расцвет двух замечательных артистов, двух великих русских талантов. В их дуэте последнего акта я не выдержал, у меня по щекам поползли горячие слезы.

_________

1 «Хорошо, Собинов, очень хорошо!»

Ленский — Л. Собинов

Опустился занавес. Осветились лица аплодирующей публики. И тут я увидел, что слезы были на глазах у многих, многих женщин и мужчин.

Я слыхал много Онегиных, Ленских и Татьян обыкновенных и необыкновенных вплоть до Баттистини, Мазани и Арнольдсон, но ни в одном спектакле я не чувствовал присутствия Пушкина и Чайковского. Либо Татьяна была не совсем Татьяна, либо Онегин был не совсем Онегин, либо Ленский был не совсем Ленский.

Я видел Ленского, подстриженного бобриком, с черной бородкой, Ленского с морщинами на лице и седыми усами и иных, более или менее подходящих, и пришел к убеждению, что создать верный образ пушкинского юноши труднее, чем какой-либо другой, и что, строго говоря, после Собинова этот образ удался только одному певцу — Лемешеву.

Из всех Татьян, которых я слышал, самой близкой пушкинской героине я считаю Гукову. В ее голосе была особая теплота и какая-то глубина. Таким в моем представлении должен быть голос этой девушки, которой «задумчивость была подругой от самых колыбельных лет». Татьяна Гуковой была действительно русской девушкой, простой и трогательной, наивной и умной, глубоко переживающей и отдающейся всецело без колебаний охватившему ее первому чувству. Ужасно жаль, что Чайковский не дожил до этих спектаклей.

Грызунов давал безукоризненного по внешности Онегина. Тонкий, стройный, он легко и непринужденно держался на сцене, не делая ни одного лишнего жеста. Его Онегин был действительно светский молодой человек. Партия звучала с безукоризненной интонацией и дикцией. Сцену ссоры и он и Собинов проводили сдержанно, не переигрывая ни на одной рискованной фразе, не изменяя ни одной ноты Чайковского.

«Замолчите, иль я убью вас!» Грызунов пел так, что казалось, что его слышит только один Ленский и никто из окружающих гостей. Так верно он трактовал пушкинского героя, который даже в порыве гнева не допускал, чтобы его переживания были замечены толпой.

Иван Васильевич Грызунов был певцом высокой культуры. Даже маленькие партии он подавал в филигранной отделке, как бы говоря: «Вот музыкальное сокровище, которого вы до сих пор не замечали». Так было, например, с партией Меркуцио в «Ромео и Джульетте».

Грызунов был великолепный Веденецкий гость и Невер, Мизгирь и Эскамильо, Елецкий и старик Жермон. И еще длинный ряд ролей, русских и иностранных, безукоризненно верных со сценической и с вокальной стороны, создан этим одаренным артистом.

Звезда Грызунова закатилась очень рано. В самый расцвет своего таланта он вдруг потерял ноты среднего регистра, самые «рабочие» ноты. Он долго молчал, потом снова запел, но уже не мог так свободно распоряжаться звуком, как раньше. С глубокой горечью он рассказывал об этом.

«Лоэнгрин». Бенефис оркестра Большого театра. За дирижерским пультом — Артур Никиш.

Помню весь состав исполнителей: Петров, Собинов, Нежданова, Балановская, Бакланов. Весь спектакль идет в приподнятой атмосфере. Еще бы — хозяином спектакля был сам замечательный оркестр Большого театра, пригласивший на свой бенефис замечательного дирижера. Я никогда в жизни, ни до, ни после этого вечера, не слышал такого звучания оперы. Невозможно сказать, какие места оперы шли лучше. Начиная с первых тактов увертюры и до последнего заключительного торжественно-светлого аккорда, мы сидели в необычайном напряжении. Властная рука дирижера подчинила себе и оркестр и всю публику. Но не только властная рука Никиша, но и проникновенное, одухотворенное пение наших певцов — Петрова, Неждановой, Собинова. Трудно было определить, кто кого вдохновлял в этом спектакле.

Я сидел в ложе, близкой к оркестру, и мне было хорошо видно дирижера, и я видел, как он всем своим существом уходил в сцену, в то же время не выпуская из рук оркестра. Он сливал в одно оркестр и сцену. Он не заглядывал в лежащую перед ним партитуру. Его черные горящие глаза были устремлены на певцов, как бы гипнотизируя их. И они, поддаваясь его гипнозу, в свою очередь зажигали дирижера. С какой утверждающей энергией, переходившей в лиризм, звучали у Собинова фразы: «Ты все сомненья бросишь, ты никогда не спросишь, откуда прибыл я и как зовут меня!».

Но что удивительнее всего, это что оркестр отражал, как никогда, переживания героев оперы. Никогда больше в жизни я не слышал, чтобы дирижер мог так связать вокальную партию с партиями оркестра.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Новые успехи советской музыки 5

- Молодые строители коммунизма (Впечатления делегата XI Съезда ВЛКСМ) 11

- Композитор и театр (Несколько слов о планах Большого театра) 14

- «Борис Годунов» в Большом театре 24

- К 81-й годовщине со дня рождения А. М. Горького 31

- Фельетоны 32

- Л. Н. Ревуцкий 40

- Новые произведения В. Бунина, Н. Будашкина и Л. Книппера 45

- Александр Арутюнян и его «Кантата о Родине» 50

- К вопросу о подготовке музыкальных кадров 57

- Всесоюзный смотр вокальных факультетов консерваторий 60

- Театральные воспоминания 64

- Музыка в цирке 73

- «Дон Карлос» на советской оперной сцене (К постановке в Молотовском оперном театре) 76

- Концертная жизнь 83

- Новые граммофонные пластинки 88

- Праздник песни в Сумах 89

- Творческий вечер А. В. Дорожкина 91

- По страницам печати 93

- Хроника 96

- В несколько строк 103

- Венгерские впечатления 105

- Польский народ чтит память Шопена 113

- Заметки о современном музыкальном творчестве в Германии 114

- Нотография и библиография 118