Москва была более требовательна к артистам, чем Петербург, и, конечно, ставила на вид даже самым именитым гастролерам их антихудожественное исполнение, а актерского зазнайства положительно не выносила и совершенно не считалась со вкусами петербургской прпдворщины.

5.

Есть в операх партии, не требующие выдающихся голосовых данных, но трудные для исполнения с декламационной и сценической стороны. Их принято называть «характерными партиями», что мне кажется не совсем верным, для этих партий не так-то легко найти хороших исполнителей. И на своем веку я мало слышал таких.

Но была в Большом театре замечательная пара исполнителей «характерных» ролей — Тютюнник и Успенский.

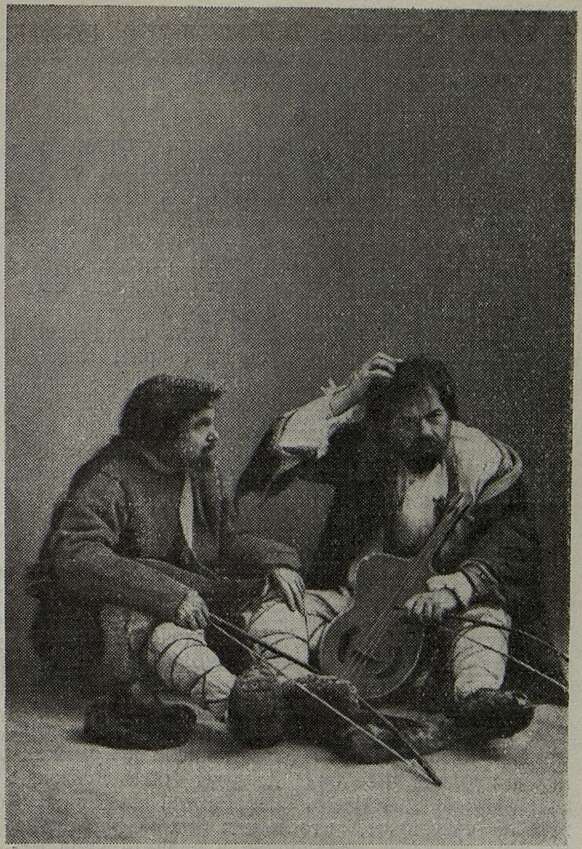

Без дешевого переигрывания, без музыкальных искажений, строго придерживаясь автора, они заставляли публику смеяться, не мешая ей слушать оперу. Две их парные роли можно смело назвать знаменитыми. Это Скула и Ерошка в «Князе Игоре» и Беппо и Джаколю во «Фра-Дьяволо». Как они могли так перевоплощаться из пропойц древней Руси в итальянских бандитов, это можно объяснить только их особым даром. Ведь в то время не было такой сильной режиссерской руки в опере, которая помогла бы им в этом.

У Успенского по окраске звука голос был какой-то «чудной», другого слова не могу подобрать. Но ни один другой голос из слышанных мною не подходил так к партиям дьяка в «Ночи перед рождеством», Мисаила в «Борисе Годунове», Бобыля в «Снегурочке» и т. п. ролям. И вдруг я слушаю Успенского в роли Моцарта с Шаляпиным — Сальери, а затем в такой труднейшей партии, как Звездочет в «Золотом петушке», которая у него была сделана прекрасно и с музыкальной, и со сценической стороны и которая, конечно, явилась венцом его артистического творчества.

Успенский был в то же время хорошим педагогом и выпустил на оперную сцену ряд крупных артистов, как Дамаев и другие.

Тютюнник пел более крупные партии и тоже создал ряд верных сценических образов. Он был хорош во всех ролях, которые ему поручались, причем диапазон его творчества был очень широк. В детстве я его слышал в партии Папагено, позднее Фарлафа, потом Бартоло.

Говоря о диапазоне артистического творчества, мне хочется вспомнить некоторых певцов, которые исполняли все партии. Потом эти партии стали делить на драматические, лирические, характерные...

В детстве и юношестве я не слыхал таких терминов. В Большом театре были два «первых» тенора — Донской и Клементьев. Они пели все. Сейчас передо мною лежат снимки Донского в различных ролях — тут и Фауст, и Рауль («Гугеноты»), и Лоэнгрин, и Герман, и Лионель («Марта»), и герцог («Риголетто»). Это далеко еще не весь его репертуар, но и из этих снимков видно, что в него входили как лирические, так и героические партии. То же самое относится к Клементьеву, который был и прекрасный Герман, и прекрасный бобыль в «Снегурочке».

Кроме универсальных певцов, были и универсальные дирижеры. В Большом театре было два оперных дирижера — Альтани и Авранек, причем

Скула и Ерошка («Князь Игорь») В. Тютюнник и А. Успенский

последний, собственно, был хормейстером, но часто замещал Альтани за дирижерским пультом. Я видел его за этим пультом и в моем детстве, отрочестве, юности, и в зрелом возрасте. Поэтому он для меня, подобно Трезвинскому, являлся олицетворением вечности.

В молодости я был убежден, что Авранек был самым лучшим хормейстером на свете, настолько сильным и неизгладимым оставалось впечатление от великолепного звучания хора Большого театра. Может быть, даже я был и прав, недаром же за границей Московский хор завоевал себе всеевропейскую славу наравне с великими русскими талантами — Шаляпиным, Рахманиновым, Неждановой, Собиновым.

Русское хоровое пение, в силу сложившейся истории народа и его способности к коллективному творчеству, всегда стояло и стоит выше всех в мире, и я до сих пор убежден, что из всех театральных хоров наш московский был и есть лучший.

Во всех операх русских композиторов хоры занимают совершенно иное место, чем в иностранных операх, и по значительности роли и по сложности композиции. В какой иностранной опере можно встретить такие насыщенные хоровые массивы, как «Сцена под Кромами» («Борис Годунов»), или первый акт «Хованщины», или сцена в Псковском Кремле («Псковитянка»), или сцена торжища в «Садко», или, наконец, эпилог

из «Ивана Сусанина». И большинство русских опер завершается хорами, то умиротворяющими, то утверждающими, то торжественно-ликующими.

6.

Москва всегда любила и умела слушать музыку. Но Москва и требовала многого от исполнителей. Поэтому все знаменитые музыканты и певцы и любили и боялись выступать перед московской публикой. Даже к признанным и любимым артистам Москва относилась строго. Знаменитый баритон Баттистами был однажды освистан за какой-то промах в «Демоне».

Вообще же московская публика была всегда очень чуткой, особенно к своим старым любимцам. Помню, на последнем своем выступлении в Онегине П. А. Хохлов не мог уже держать своего традиционного верхнего «фа» («легкие мечты»), Он чуть дотронулся до этой ноты, а публика сейчас же начала громко аплодировать, чем и затушевала эту злосчастную, трудную для него ноту.

Обычно в музыкальных рецензиях пишут о произведении и об исполнении и никогда о слушателях. Критика касается только творчества, забывая о той почве, на которую падают семена творчества. Между тем всегда хочется подвергнуть критике и слушающую публику, и ее способность и уменье воспринимать искусство.

Мне всегда казалось, что в каждом концерте или представлении оперы или драмы — три участника: автор, артисты (в том числе и художники) и публика. Все они должны быть связаны взаимным воздействием. Исполнители всегда очень хорошо чувствуют, кто и как их слушает, и поэтому качество исполнения в значительной мере зависит от качества восприятия.

Были у нас люди, которые ходили в театр для препровождения времени. Это была случайная публика, с которой артисты не очень считались, но которая часто мешала артистам играть, а серьезной публике слушать. Эти зрители взяли себе за правило опаздывать к началу спектакля и покидать места, не дождавшись его конца.

Бывало, уже начнется увертюра, а в зале слышится шелест шелковых платьев, шарканье ног, а иногда даже и разговор пробирающихся в партер представителей московского «выслего света», которые даже считали неприличным приезжать в театр заблаговременно. Так же в конце спектакля: еще не отзвучат, бывало, последние фразы солистов или хора, а эта публика уже покидает зал с шумом, выражающим полное пренебрежение к автору, исполнителям и настоящим любителям музыки.

Нас это ужасно оскорбляло. Оскорбляло, конечно, и артистов и дирижера. Часто со многих мест раздавались возгласы: «Тише!», но они не вразумляли эту публику. Не воспитывала ее и критика, не воспитывала ее и администрация театра. Капельдинеры с поклонами открывали двери опоздавшим и свободно выпускали спешащих домой или в рестораны. Ведь эта публика брала самые дорогие места и давала крупные чаевые. Театры в то время нуждались в таких посетителях, а, кроме того, это были в большинстве своем влиятельные люди, которые могли наделать всяких неприятностей администрации, если бы их вздумали не впустить хотя бы и в середине акта.

Первым воспитателем публики явился Станиславский. На афишах его молодого театра появилась надпись, что после начала действия вход в зрительный зал не допускается.

Казенные театры, однако, долго еще продолжали впускать и выпускать зрителей во время действия, нарушая этим цельность впечатления от спектакля.

Но была настоящая московская публика, та публика, которая шла в театр, как в храм искусства, которая в торжественном, напряженном молчании ожидала первых звуков увертюры.

Был у меня знакомый человек, который неважно играл на рояле, но который страстно любил музыку, в особенности оперную и симфоническую. Каждый раз, вернувшись из театра или из концерта, он не мог заснуть, не проиграв на рояле наиболее понравившиеся места из только что прослушанных произведений. Эти его пересказывания на рояле впечатлений продолжались до глубокой ночи и ужасно сердили жившую этажом ниже старушку Софью Григорьевну Рубинштейн. Софья Григорьевна преподавала пение и за день звуки ее очень утомляли, а тут еще ночью ее угощали не особенно складным исполнением известных ей мотивов.

Она при одном разговоре со мной, узнав, что над ней живет мой знакомый, начала стучать по своей седой голове:

— Скажите вашему приятелю, что у меня музыка вот где сидит, а он еще каждую ночь мучает!

Был еще у меня приятель, который вообще не играл ни на каком инструменте, но всю жизнь свою посвятил слушанию музыки. Он не мог представить себе жизнь где-нибудь не в Москве и вдали от Большого театра. Всю жизнь до старости он прожил в районе Петровки и Большой Дмитровки (ныне Пушкинской улицы), чтобы ему было близко ходить в оперу. К старости он устроился на скромное место в управлении Большого театра только для того, чтобы иметь возможность посещать театр как можно чаще. Почти каждый вечер его можно было видеть в пятом ярусе театра за самым последним рядом, сидящим на своей собственной табуретке. Иного места он не признавал и никогда не ходил в нижние ярусы, особенно в партер. Он считал, что и оркестр и голоса звучат лучше всего на галерке. Он приглашал знакомых артистов послушать оттуда оперу, и они соглашались с ним.

И еще я знал одного любителя оперы, который, правда, совсем не признавал иностранной музыки, но тоже, не владея ни одним инструментом, знал наизусть от первого до последнего такта «Игоря» и «Демона». Это были его любимые оперы, и он слушал их много раз.

Можно привести еще ряд примеров такой беззаветной «московской» любви к искусству, вспомнить ряд людей, которые, не обладая даром творчества, обладали даром восприятия. Такие люди, конечно, тоже служат развитию и расцвету искусства. Такая публика представляет собою почву, на которой композиторы и артисты могут щедро рассыпать семена своего творчества, не боясь, что они не дадут всходов.

Именно на этой почве вырастают новые таланты, получают первое признание и стимул к дальнейшему усовершенствованию.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Новые успехи советской музыки 5

- Молодые строители коммунизма (Впечатления делегата XI Съезда ВЛКСМ) 11

- Композитор и театр (Несколько слов о планах Большого театра) 14

- «Борис Годунов» в Большом театре 24

- К 81-й годовщине со дня рождения А. М. Горького 31

- Фельетоны 32

- Л. Н. Ревуцкий 40

- Новые произведения В. Бунина, Н. Будашкина и Л. Книппера 45

- Александр Арутюнян и его «Кантата о Родине» 50

- К вопросу о подготовке музыкальных кадров 57

- Всесоюзный смотр вокальных факультетов консерваторий 60

- Театральные воспоминания 64

- Музыка в цирке 73

- «Дон Карлос» на советской оперной сцене (К постановке в Молотовском оперном театре) 76

- Концертная жизнь 83

- Новые граммофонные пластинки 88

- Праздник песни в Сумах 89

- Творческий вечер А. В. Дорожкина 91

- По страницам печати 93

- Хроника 96

- В несколько строк 103

- Венгерские впечатления 105

- Польский народ чтит память Шопена 113

- Заметки о современном музыкальном творчестве в Германии 114

- Нотография и библиография 118