ных построений из малых элементов, заложенных в песне, — так сказать, из ее молекул. Песня используется не целиком, а разбивается на ряд интонаций, служащих основой музыкального языка оперы.

Возьму к примеру лейтмотив Хусэтэ:

Эта тема встречается в народных бурятских песнях, как отдельные интонации — в середине или конце. Книппер пользуется ею как самостоятельной темой, характеризующей самовластного нойона Хусэтэ.

Этот второй путь, опирающийся на интонации народной песни, а не на самые песни, избрал

Л. К. Книппер, как и до него М. П. Фролов, в опере «Энхэ-Булат батор».

На этом пути композитора подстерегает опасность отойти от народности, оторваться от народного языка, увязнуть в технических конструкциях, в схематических, абстрактных догмах симфонического развитая и стать непонятным массе, народу.

Проблема доходчивости в опере Книппера тесно связана с театральностью. Яркое ощущение сцены, театральность — положительные качества в его опере. Этому способствует интересно сделанное либретто (Г. Цыденжапова и Ю. Стремина), которое я считаю находкой для композитора. Оно буквально просится на музыку: природа Байкала, шум леса, народные сцены, буря на Байкале... Достигнуто большое драматическое напряжение; опера смотрится легко.

Речитативы, роль которых у Книппера велика, сделаны выразительно, но они не напевны, прозаичны, — исходят от «речевых интонаций»

Образы-характеристики действующих лиц очерчены Книппером ярко, но самый принцип характеристик спорен. Каждый персонаж охарактеризован, различными по стилю музыкальными средствами. Например, для лирического героя (Наба) дана музыка рахманиновского склада, мелодически напевная и сама по себе приятная. В характеристике Хусэтэ преобладают резкие, вычурные звучания. Старый каторжник — русский (Андрей) — очерчен интонациями в духе «Алеко» Рахманинова. В партии девушки-бурятки (Найя) — пентатонические мелодические последовательности (но вовсе не бурятского национального характера) и т. д.

При всей яркости и контрастности подобных характеристик они не создают общего стилистического единства всей оперы. К этому нужно добавить, что в опере очень мало народных песен.

Какова должна быть бурятская опера? Мне приходилось беседовать со многими рядовыми работниками театра — бурятами. Они считают, что первая бурятская опера «Эихэ-Булат батор» Фролова менее понятна народу, чем ранее написанная музыкальная драма «Баир» Берлинского. По мнению Книппера, Фролов более правильно и более «культурно» подошел к задаче построения крупных форм.

Я считаю такую установку ошибочной. Глинка, создавая свои оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», стремился в первую очередь, чтобы это было национальное русское искусство, не заботясь о том, пойдут ли его оперы за границей.

Не должны ли мы, создавая национальную оиеру, стремиться к тому, чтобы она была признана народом, для которого она написана?

У Глинки было то преимущество, что, будучи русским, он писал русскую оперу; а мы, русские, пишем бурятскую музыку, способствуя развитию музыкальной культуры братской национальности.

Следовательно, мы должны больше изучать бурятскую музыку, бурятскую культуру, должны понять и почувствовать, чем живет и дышит бурятский народ, как и народы других республик.

Я получил очень большую зарядку для своей творческой работы от поездки в Бурят-Монголию; это была радость от общения со страной, с народом, и — самое ценное — от творческого общения с театром. Считаю, что композитор должен выйти из своего кабинета, должен больше ездить, иметь связь с народом, со слушателями, для которых он пишет.

Моя первая опера («Мэдэгмаша»), над окончанием которой я сейчас работаю, конечно, не будет свободна от многих недостатков. Но мне хотелось бы, чтобы она практически подтвердила те принципиальные установки, которые высказаны в этом выступлении.

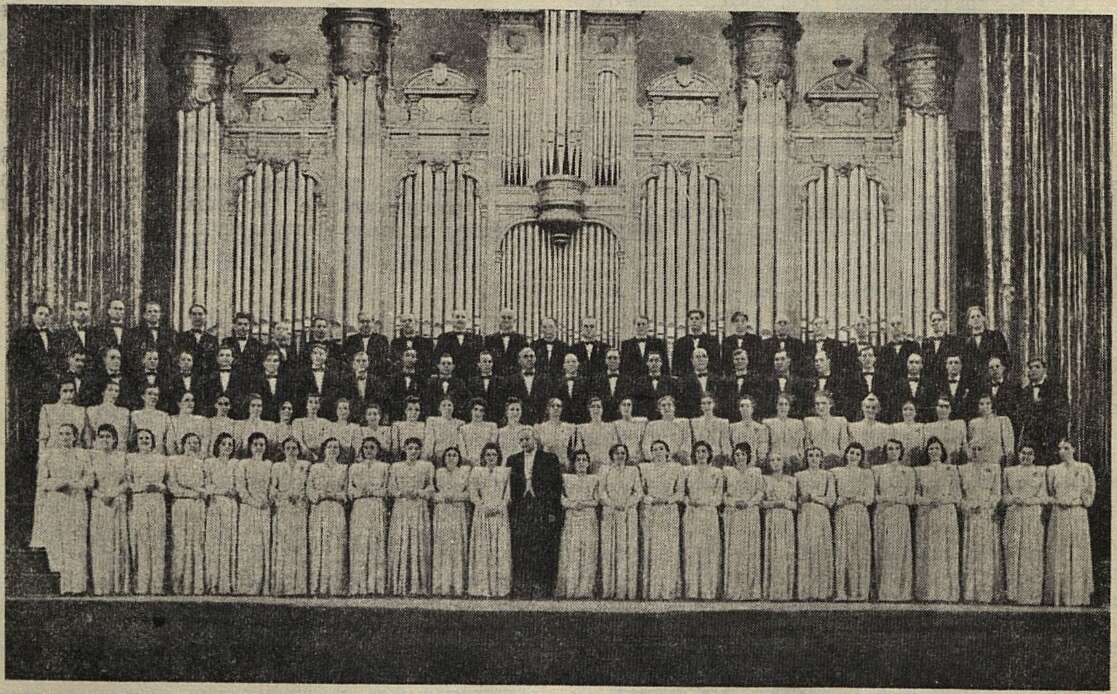

Государственная русская хоровая капелла РСФСР

(Итоги гастрольной поездки по Калининградской области, Латвийской и Литовской ССР).

Государственная республиканская русская хоровая капелла принадлежит к числу молодых советских исполнительских коллективов. Она была организована в 1942 году, в дни Великой Отечественной войны.

За пять лет деятельности капелла под руководством заслуженного артиста РСФСР А. С. Степанова приняла участие в 27 симфонических программах, в которых исполнялись крупнейшие оратории и кантаты. Наряду с этим капелла пропагандировала хоровые произведения а саpella.

Предложение выехать в гастрольную поездку в Калининградскую область, Латвийскую и Литовскую ССР было встречено артистами капеллы с большим воодушевлением. Началась систематическая и углубленная работа над подготовкой репертуара. Тщательная шлифовка хоровой звучности, совершенствование мастерства и слаженности ансамбля — такова задача, поставленная перед капеллой ее художественным руководством.

В программы концертов вошли произведения русской и западноевропейской классики и лучшие образцы советской хоровой музыки: заключительный хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» Глинки, его же «Попутная песня» в обработке для хора Егорова и «Венецианская ночь» в обработке Балакирева, «Соловушко» Чайковского, «Татарский полон» Римского-Корсакова, «Восход солнца» Танеева, «Дубинушка», «Теплится зорька» Чеснокова, «Васильки на полях» Кюи, «Песня Сольвейг» Грига, «Эхо» Орландо Лассо, «Песня о Сталине» Блантера, хор «Листья» Коваля (на слова Тютчева), «Ходил Стенька Разин в Астра-

Государственная русская хоровая капелла РСФСР.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 5

- Сталинская молодежь 7

- Ленин, Сталин, Калинин, Киров о молодежи 10

- Юность классиков 17

- Песни советской молодежи эпохи гражданской войны 24

- О песнях В. Соловьева-Седого 27

- Первые комсомольцы Московской консерватории 35

- Музыкальная молодежь Одессы 41

- Александр Егорович Варламов 44

- На заре русского романсового творчества 53

- К. С. Станиславский - музыкальный деятель 58

- Письма К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко к В. А. Теляковскому 64

- Дипломные работы студентов Московской консерватории 69

- Славный путь 73

- Выставка «Русский оперный театр и Ф. И. Шаляпин» 77

- Искусство рабочей молодежи 81

- О работе композитора в национальном оперном театре 84

- Государственная русская хоровая капелла РСФСР 88

- По страницам печати 90

- Хроника 98

- В несколько строк 101

- Ганс Эйслер о кризисе буржуазной музыки 104

- Панчо Владигеров 107

- Новые книги и ноты 109

- Два отрывка из музыки Д. Шостаковича к кинофильму «Молодая гвардия» 114

- Письмо К. С. Станиславскому от С. Рахманинова 120