Третья часть кантаты, наиболее обширная по масштабам, является в то же время музыкально-драматургическим центром произведения, посвященным великой битве под Москвой, которую спас от фашистского вторжения полководческий гений Сталина. Эта часть распадается на эпизоды, идущие в такой последовательности:

симфоническое вступление;

дуэт тенора и баса («За дело правое вставайте все на бой!»);

мужской хор («Что-то кусты шумят, что-то трава легла...»);

смешанный хор (с женским запевом: «Сын ли ты, муж ли ты, брат или суженый», теноровым соло — «Нет, не бывать, не быть тому вовеки» и последующим вступлением солистов — сопрано и баса);

перекличка тенора и баса («Мы все — Москва, мы — поле Куликово») с последующими возгласами хора («Горе врагам! Москвы не сдадим!»);

симфонический эпизод, непосредственно переходящий в заключительный ансамбль смешанного хора, солистов (сопрано, тенор и бас) и оркестра («Победа! Москва спасена!»).

В этой части кантаты рисуются образы патриотического единения нашего народа, проявившего беспримерное мужество на полях Подмосковья и давшего клятву отстоять в бою сердце Родины — Москву и уничтожить врага:

Мы не кладем мечей Обратно в ножны,

Не иззубрив клинков о вражьи кости...

Вместе с тем, в третьей части кантаты возникают и образы мощи, накопленной нашим народом в годы созидательного труда сталинских пятилеток, превративших нашу некогда отсталую страну в могучее многонациональное государство:

В победе труда беззаветного годы,

И сталинской дружбы народов оплот,

Колхозная сила и наша свобода,

И Сталина гений, поднявший народ)

Драматическое напряжение третьей части, вплоть до ее кульминационных эпизодов, неизменно опирается на тематические элементы, создающие ощущение эпической мощи и интонационно перекликающиеся с оркестровым вступлением к первой части кантаты. Поэтому третья часть воспринимается как проявление народной силы, накопленной веками и умноженной в нашу эпоху, ознаменовавшуюся ратными и трудовыми подвигами всего советского народа.

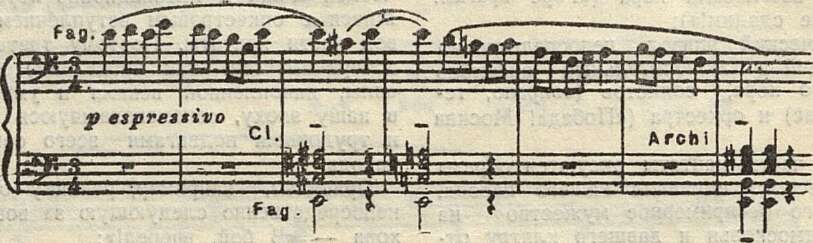

Приведем, например, реплику оркестра, непосредственно следующую за возгласами хора — «В бой, вперед!»:

Эта реплика, порученная всем трем группам оркестра, непосредственно связывает четвертый эпизод с пятым, открывающимся призывным звучанием трех валторн, раструбы которых обращены вверх в первом четырехтакте и, в соответствии с изменением динамического оттенка, опущены — во втором:

Moderato

На фоне мажорного трезвучия ярко звучит первая фраза тенора, вступающего в перекличку с басом:

Мы все — Москва!

Еще более торжественно звучит tutti оркестра и хора, завершающее третью часть кантаты полным тоническим трезвучием F-dur’a, причем «яркость» мажорной терции подчеркивается настойчиво повторяющимся перед этим сопоставлением звуков as и а.

Значительно контрастирует с этой частью краткое «Поминовение» бойцов, погибших под Москвой. Текст «Поминовения»

по своей выразительности и силе чувства принадлежит к числу поэтических удач Б. Липатова:

Нет! Если бы вы жизни не любили,

Ни пенья птиц, ни русской красоты,

На рубежах Москвы вы жизни не сложили

В холодные снега и в жаркие цветы...

То вам шумят знамена золотые,

Вам смех детей, вам шелест вешних трав.

С оружием и с правдою, живые,

Стоите здесь вы, смертью смерть поправ.

Таким образом, четвертая часть кантаты «Москва» посвящена трагической теме — памяти жертв Отечественной войны. Эта тема неоднократно возникала уже в советской музыке, по-разному разрешаясь в 7-й и 8-й симфониях Шостаковича, во 2-й симфонии Хачатуряна, в оратории «Герои бессмертны» Голубева, в Украинском квинтете Лятошинского, во многих песнях и романсах нашей эпохи. Поставленную в этой части задачу Шебалин разрешил с благородной простотой и своеобразием.

Первое четверостишие текста исполняет солирующий бас после краткого оркестрового вступления, сразу вносящего тональный сдвиг по сравнению с предыдущей частью. Фагот соло исполняет простую, безыскусственную мелодию во фригийском ладу, несколько усложненном появлением двойной доминанты одноименного ему ми-минора:

Andante

Во всем развитии «Поминовения», порученного тенору соло и, затем, мужскому хору, явственны черты русской песенности.

Музыка четвертой части кантаты, в целом, производит сильное впечатление своей глубокой проникновенностью и, в полном смысле этого слова, истовой сосредоточенностью, в которой запечатлелись не только скорбь, но и преклонение перед героями-патриотами. В полном соответствии с идейно-эмоциональным замыслом этой части находятся и примененные здесь тембральные средства: преобладание низкого регистра с траурными аккордами кларнетов и торжественными аккордами тромбонов, глухой гул и мерные акценты литавр, насыщенная кантилена струнных и т. п.

Заключительная часть кантаты — «Слава» — подобно третьей части распадается на несколько эпизодов:

симфоническое вступление; смешанный хор («Славься, Москва»); квартет солистов («Москва, ты сердце русское»), к которым присоединяется затем смешанный хор, завершающий кантату в ансамбле с солистами и всем составом оркестра.

Вступление оркестра (Allegro assai) возвращает нас к тональности первой части — С; фанфары труб и аккорды валторн приводят к сильному tutti оркестра, вновь излагающего «тему великого города», на этот раз метрически видоизмененную и приобретшую благодаря этому более широкий размах, постепенно достигающий богатырской мощи.

Последующий спад звучности приводит к вступлению хора, прославляющего великую советскую столицу:

Славься, Москва — город Сталинской славы,

Блеском великих побед осиян,

Слава и гордость Советской державы,

Сердце России, надежда славян!

Здесь преобладают эпически сильные, компактные звучности, приводящие к унисону «темы великого города» в низком регистре и, затем, к лирически-торжественному квартету солистов («Москва, ты — сердце русское»), чередующемуся с возгласами хора, подводящего развитие этой части к мощной кульминации.

Далее, на тяжело чеканящемся ритме органного пункта на доминанте. G и нарастающей звучности аккордов меди начинается перекличка теноров и басов:

Велик стольный город Москва!

Слушай!..

Велик славен город Москва!

Слушай!..

Вслед затем начинается фанфарная перекличка обширной банды, разделенной на пять групп, размещенных по залу1.

_________

1 Первые три группы состоят только из труб, последние две — из трех труб, трех тромбонов и тубы.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Смелее двигать вперед советскую музыкальную эстетику 3

- Москва — центр советской музыкальной культуры 11

- Кантата «Москва» В. Шебалина 18

- Симфоническое творчество Н. Пейко 25

- Николай Будашкин и русский народный оркестр 33

- Из музыкального прошлого Москвы 37

- Некоторые вопросы музыкального стиля С. И. Танеева 46

- Русская полифония и Танеев 57

- Письма Эдварда Грига к Чайковскому 64

- Пьер Дегейтер, автор музыки «Интернационала» 66

- Проблемы советской музыкально-исторической науки 69

- О некоторых проблемах вокального воспитания 75

- Даниил Шафран 80

- Н. Н. Озеров 82

- Опера Гречанинова — «Добрыня Никитич» 83

- Выступление Государственного украинского народного хора в Москве 85

- Концерт М. Соколова 88

- Новые произведения советских композиторов для духового оркестра 89

- Два конкурса 90

- Школа имени В. В. Стасова 91

- У композиторов Белоруссии 93

- Киевский музыкальный сезон 1946/1947 года 100

- Музыка в Узбекистане в 1947 году 103

- Письмо из Саратова 106

- Музыкальная жизнь Одессы 108

- В. П. Гутор 109

- Польские народные песни 110

- Нотографические заметки 112

- Летопись советской музыкальной жизни 115